Hegel. Il sistema hegeliano in sintesi

|

|

|

- Emma Bevilacqua

- 7 anni fa

- Visualizzazioni

Transcript

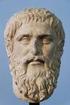

1 Hegel

2 I capisaldi del pensiero hegeliano 2 Il pensiero di Hegel rappresenta una delle più poderose sintesi filosofiche di tutti i tempi e grande è l influsso che ha esercitato sulla cultura europea dell Ottocento (Marx in particolare).

3 I capisaldi del pensiero hegeliano 3 I capisaldi di questo pensiero, che assume la forma di un sistema compatto e ben strutturato, sono: 1) la convinzione della razionalità del reale; 2) l idea che la verità coincida con l intero; 3) la concezione dialettica della realtà e del pensiero.

4 1. Ciò che è razionale è reale, ciò che è reale è razionale 4 Il primo e fondamentale concetto dell hegelismo è quello secondo cui tutta la realtà è la realizzazione, il dispiegarsi progressivo di un principio razionale: lo spirito, definito anche idea o Assoluto. Tale principio è onnicomprensivo, nel senso che costituisce un organismo unitario di cui ogni cosa, ogni evento e ogni individuo non sono che manifestazioni particolari. In questo senso Hegel afferma che Ciò che è razionale è reale; e ciò che è reale è razionale. Lo spirito, inoltre, non è sostanza, ma processo, e la sua verità è essenzialmente risultato, ossia si manifesta in tutta la sua pienezza soltanto alla fine del processo stesso, in cui ogni momento si trova conciliato e superato in una sintesi superiore.

5 2. La verità consiste in una visione completa e globale della realtà 5 L altro asse portante della concezione filosofica hegeliana si basa sull idea che la verità non consiste in una considerazione parziale delle cose, ma nella loro visione completa e globale. Hegel definisce astrazione il pensiero che non permette di cogliere tutti gli elementi e le sfumature di un avvenimento o di un fatto: secondo lui, ogni cosa ha una motivazione, un senso, un significato razionale che risiede con gli altri momenti, particolari ma necessari, dell unico processo di sviluppo dell idea.

6 3. La dialettica 6 Il terzo concetto cardine che abbiamo individuato è quello della dialettica, intesa da Hegel come la legge intrinseca al divenire razionale dello spirito. Essa è regola interna della realtà e, nello stesso tempo, legge del pensiero, in quanto la realtà coincide con la ragione e dunque il piano ontologico e quello logico si corrispondono.

7 3. La dialettica 7 Il processo dialettico si compone di tre momenti. Il primo è definito intellettuale o astratto (tesi) e coincide con la determinazione delle cose. A questo livello la realtà appare costituita di oggetti separati e staticamente contrapposti gli uni agli altri. Il secondo momento è quello propriamente dialettico o della negazione (antitesi): in esso ogni determinazione si scopre unilaterale e limitata, cogliendo il suo nesso inscindibile e necessario con la determinazione opposta. Il terzo momento è quello speculativo, che, al momento negativo dell opposizione, sostituisce quello positivo della sintesi. Esso rappresenta la negazione della negazione e, pertanto, implica l affermazione dell unità delle determinazioni opposte, le quali vengono comprese come momenti, parziali e unilaterali, di una realtà superiore.

8 La logica hegeliana 8

9 La Fenomenologia dello spirito: il romanzo della coscienza 9 Nell importante opera del periodo jenese, la Fenomenologia dello spirito, Hegel mostra il cammino della coscienza, che percorre le fasi della storia del mondo allo scopo di coglierne i passaggi fondamentali e pervenire, infine, alla piena consapevolezza di se stessa (autocoscienza).

10 Le figure della coscienza 10 Le tappe necessarie di tale processo evolutivo sono rappresentate da quelle che Hegel definisce le figure della coscienza. Ne sono esempio la figura del servo-padrone (in cui si mostra il percorso dialettico che la coscienza deve affrontare per affermare la propria identità), quella della coscienza infelice (caratteristica della coscienza cristiana, che aspira all infinito ma non ha la possibilità di raggiungerlo) e quella della ragione moderna, che con Cartesio fonda la razionalità soggettiva, per arrivare alla più piena consapevolezza dell attività creatrice del soggetto con la filosofia kantiana e con l idealismo tedesco. Ma è nell idealismo hegeliano che la coscienza ottiene la più alta e perfetta nozione di se stessa.

11 La Fenomenologia dello Spirito 11

12 La dialettica della storia 12 Questa consapevolezza non si raggiunge se non a prezzo di fatica e sacrificio. Tale è appunto la dialettica della storia, che mostra il divenire della vita spirituale attraverso la contraddizione: a ogni posizione determinata (tesi) corrisponde, infatti, un altra opposta posizione (antitesi), da cui scaturisce la sintesi, o risultato, che, a sua volta, dà origine a un nuovo processo dialettico.

13 Una visione globalmente positiva 13 Quella di Hegel è, tuttavia, una prospettiva ottimistica, in quanto, pur presentando il processo dialettico come sviluppo dinamico che necessita della contraddizione e della negazione, mostra anche come ogni negatività e drammaticità siano superate in una visione globalmente positiva, quella della sintesi. A questo proposito bisogna sottolineare come il filosofo stabilisca un termine alla dialettica stessa della storia, che non appare come un processo aperto (cioè continuamente perfettibile), ma chiuso, avente cioè un risultato ben preciso e definitivo: il sapere assoluto e lo stesso sistema hegeliano che ne è l espressione.

14 La logica e la filosofia della natura 14 Nelle opere della maturità, in particolare nell Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio e nei Lineamenti di filosofia del diritto, Hegel assume una prospettiva sistematica, analizzando le varie fasi di sviluppo dell idea. Egli distingue tre momenti essenziali della vita dello spirito cui corrispondono tre livelli del sapere filosofico: 1) l idea in sé e per sé, studiata dalla logica; 2) l idea fuori di sé, studiata dalla filosofia della natura; 3) l idea che ritorna in sé, studiata dalla filosofia dello spirito.

15 15

16 1. La logica 16 La logica costituisce il primo momento (la tesi), in quanto studia l idea dal punto di vista più generale e astratto. Si articola in logica dell essere, dell essenza, del concetto. La logica dell essere considera l idea così come si mostra immediatamente: come essere, nulla e divenire.

17 1. La logica 17 La logica dell essenza studia l idea che assume come oggetto di riflessione l essere. A questa sezione appartiene l analisi del principio di identità (A = A), un principio della logica classica, che però Hegel giudica insoddisfacente, in quanto implica un idea astratta di identità. La vera identità, a suo avviso, si raggiunge solo attraverso il confronto con il diverso (A e non-a) e dunque necessita di una considerazione dialettica. Infine, la logica del concetto realizza la sintesi di essere ed essenza, oggetto e soggetto, cogliendo in modo adeguato la verità (che è sempre unione di reale e razionale).

18 2. La natura 18 La natura costituisce il secondo momento, o antitesi, della vita dell idea. Hegel la definisce come una mera estroflessione dell idea, una sua alienazione nelle forme dei fenomeni visibili e fisici: l idea nella forma dell essere altro, cioè dell esteriorità. La filosofia della natura costituisce la parte del sistema hegeliano più criticata, poiché dai testi del filosofo non si riesce a capire se l idea, estrinsecandosi nella natura, si arricchisca o si depotenzi. Una cosa è certa: Hegel svaluta la natura (e conseguentemente la fisica) in quanto la ritiene il regno dell accidentalità, del contingente e del finito, legata al tempo e allo spazio, incapace di razionalità.

19 3. La filosofia dello spirito 19 Questo momento, che è il più importante della filosofia hegeliana, si suddivide in tre ulteriori sezioni: lo spirito soggettivo, lo spirito oggettivo e lo spirito assoluto. Lo spirito soggettivo rappresenta la consapevolezza che lo spirito ha di sé, ma in quanto singolo individuo: si articola in antropologia, fenomenologia e psicologia.

20 Lo spirito oggettivo 20 Lo spirito oggettivo è il momento in cui lo spirito si realizza concretamente nella vita di un popolo ed è tripartito in diritto, moralità ed eticità. Il diritto, che coincide con quello che oggi denominiamo diritto provato, si riferisce alla sfera dei rapporti esterni tra le persone e riguarda in particolare la proprietà e i contratti, oltre che il torto e le pene. La moralità si riferisce alla sfera della volontà soggettiva, sei propositi e delle intenzioni. L eticità, sintesi delle due forme precedenti, rappresenta l idea del bene che si è incarnata nelle istituzioni della comunità civile e si articola ulteriormente in tre momenti: la famiglia, la società civile e lo Stato.

21 Lo spirito oggettivo 21 Di grande interesse è l analisi della società civile, posta da Hegel per la prima volta come anello di congiunzione tra l individuo e lo Stato e da lui considerata come la dimensione in cui avviene una prima mediazione dei bisogni, degli interessi e dei conflitti delle diverse classi sociali. Lo Stato, infine, rappresenta la sintesi dell intero organismo sociale e culturale di un popolo, massima espressione della ragione nel mondo, grande educatore degli uomini attraverso le leggi civili, fonte di ogni diritto e dovere, ambito di riconoscimento della spiritualità umana.

22 Lo spirito assoluto 22 L ultima parte del sistema hegeliano è costituita dallo spirito assoluto, che comprende l arte, la religione e la filosofia. Tutte hanno come oggetto l Assoluto, ma si distinguono per il modo con cui lo esprimono. L arte lo esprime nelle forme dell intuizione sensibile, la religione nelle forme della rappresentazione, la filosofia nelle forme mature del concetto. In questo senso la filosofia di Hegel, la più recente in ordine di tempo e la più completa, risulta come l ultimo atto della vita dello spirito, che in essa si rivela e giunge alla piena consapevolezza di sé.

L Enciclopedia delle scienze filosofiche

L Enciclopedia delle scienze filosofiche La logica È la scienza dell Idea pura, cioè dell Idea nell elemento astratto del pensiero. Tesi di fondo: essere = pensiero (identità a partire dall Io puro) Hegel

L Enciclopedia delle scienze filosofiche La logica È la scienza dell Idea pura, cioè dell Idea nell elemento astratto del pensiero. Tesi di fondo: essere = pensiero (identità a partire dall Io puro) Hegel

HEGEL LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO D I S P E N S A A D U S O D E G L I S T U D E N T I D E L L I C E O S O C I A L E B E S T A

HEGEL LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO D A R I A A N T O N I A D I S P E N S A A D U S O D E G L I S T U D E N T I D E L L I C E O S O C I A L E B E S T A Fenomenologia??? DERIVA DAL GRECO, SIGNIFICA FENOMENO,

HEGEL LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO D A R I A A N T O N I A D I S P E N S A A D U S O D E G L I S T U D E N T I D E L L I C E O S O C I A L E B E S T A Fenomenologia??? DERIVA DAL GRECO, SIGNIFICA FENOMENO,

Di famiglia agiata, viaggiò molto. Visse tra la fine del Settecento e l Ottocento in Germania.

Di famiglia agiata, viaggiò molto. Visse tra la fine del Settecento e l Ottocento in Germania. Critica a Fichte L Io fichtiano pone se stesso perché pura attività autoponentesi e oppone inconsciamente

Di famiglia agiata, viaggiò molto. Visse tra la fine del Settecento e l Ottocento in Germania. Critica a Fichte L Io fichtiano pone se stesso perché pura attività autoponentesi e oppone inconsciamente

istituto italiano per gli Studi Filosofici

Saggi e RiceRche 2 istituto italiano per gli Studi Filosofici Vittorio hösle il SiSTeMa Di hegel A cura di giovanni Stelli La ScUOLa Di PiTagORa editrice NaPOLi MMXii copyright 2012 istituto italiano

Saggi e RiceRche 2 istituto italiano per gli Studi Filosofici Vittorio hösle il SiSTeMa Di hegel A cura di giovanni Stelli La ScUOLa Di PiTagORa editrice NaPOLi MMXii copyright 2012 istituto italiano

Karl Marx. La critica all Ideologia. La critica alla religione

Karl Marx La critica all Ideologia. La critica alla religione Marx e Hegel Anche se il suo pensiero si forma nell ambito dell hegelismo, Marx, sin dal 1843 (Per la critica della filosofia del diritto di

Karl Marx La critica all Ideologia. La critica alla religione Marx e Hegel Anche se il suo pensiero si forma nell ambito dell hegelismo, Marx, sin dal 1843 (Per la critica della filosofia del diritto di

La realtà non è una sostanza statica: la categoria fondante della realtà hegeliana è proprio il divenire.

5. Il concetto hegeliano di Assoluto e la dialettica La realtà, per Hegel, è l Assoluto che si manifesta. L Assoluto è lo Spirito o la Ragione così come li abbiamo intesi finora, ossia: un soggetto spirituale

5. Il concetto hegeliano di Assoluto e la dialettica La realtà, per Hegel, è l Assoluto che si manifesta. L Assoluto è lo Spirito o la Ragione così come li abbiamo intesi finora, ossia: un soggetto spirituale

Hegel. Hegele il movimento idealista di cui fa parte sostengono l idea per

Hegel Hegelriprende la doppia accezione del termine dialettica sia come metodo della filosofia, sia come suo contenuto: l idea è che la realtà stessa sia un sistema razionale di opposizioni, laddove è

Hegel Hegelriprende la doppia accezione del termine dialettica sia come metodo della filosofia, sia come suo contenuto: l idea è che la realtà stessa sia un sistema razionale di opposizioni, laddove è

Karl Marx. L alienazione del lavoro. Il materialismo storico

Karl Marx L alienazione del lavoro. Il materialismo storico L alienazione del lavoro All origine dell alienazione religiosa ci sono le contraddizioni della vita materiale, a cominciare dal lavoro. Funzione

Karl Marx L alienazione del lavoro. Il materialismo storico L alienazione del lavoro All origine dell alienazione religiosa ci sono le contraddizioni della vita materiale, a cominciare dal lavoro. Funzione

I.S. M.PAGANO G.L.BERNINI LICEO LINGUISTICO. PROGRAMMA DI FILOSOFIA Anno scolastico Classe V AL. Docente Prof.

I.S. M.PAGANO G.L.BERNINI LICEO LINGUISTICO PROGRAMMA DI FILOSOFIA Anno scolastico 2015 2016 Classe V AL Docente Prof.ssa Nunzia Picardi Libro di testo Le avventure della ragione di C. Esposito - P. Porro,

I.S. M.PAGANO G.L.BERNINI LICEO LINGUISTICO PROGRAMMA DI FILOSOFIA Anno scolastico 2015 2016 Classe V AL Docente Prof.ssa Nunzia Picardi Libro di testo Le avventure della ragione di C. Esposito - P. Porro,

RELAZIONE FINALE - A. S PROGRAMMA SVOLTO

SCIENTIFICO - LINGUISTICO SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE Viale Papa Giovanni XXIII, 25 10098 Rivoli tel. 0119586756 fax 0119589270 sede di SANGANO 10090 Via S. Giorgio Tel. e fax 0119087184 email: darwin@liceodarwin.rivoli.to.it

SCIENTIFICO - LINGUISTICO SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE Viale Papa Giovanni XXIII, 25 10098 Rivoli tel. 0119586756 fax 0119589270 sede di SANGANO 10090 Via S. Giorgio Tel. e fax 0119087184 email: darwin@liceodarwin.rivoli.to.it

LICEO SCIETIFICO STATALE LABRIOLA MATERIA: FILOSOFIA ANNO SCOLASTICO: CLASSE: 5 H INSEGNANTE : FRANCESCO PAOLA PROGRAMMA SVOLTO

LICEO SCIETIFICO STATALE LABRIOLA MATERIA: FILOSOFIA ANNO SCOLASTICO: 2015-2016 CLASSE: 5 H INSEGNANTE : FRANCESCO PAOLA PROGRAMMA SVOLTO Testo adottato: Abbagnano, Fornero, La filosofia vol.2b, 3A, 3B,3C

LICEO SCIETIFICO STATALE LABRIOLA MATERIA: FILOSOFIA ANNO SCOLASTICO: 2015-2016 CLASSE: 5 H INSEGNANTE : FRANCESCO PAOLA PROGRAMMA SVOLTO Testo adottato: Abbagnano, Fornero, La filosofia vol.2b, 3A, 3B,3C

ROMANTICISMO E IDEALISMO

LICEO SCIENTIFICO "A. VOLTA" A.S. 2015-2016 CLASSE V^ SEZ. B PROGRAMMA DI FILOSOFIA Volume 2 tomo b. ROMANTICISMO E IDEALISMO La filosofia del Romanticismo La generazione romantica Il dibattito postkantiano.

LICEO SCIENTIFICO "A. VOLTA" A.S. 2015-2016 CLASSE V^ SEZ. B PROGRAMMA DI FILOSOFIA Volume 2 tomo b. ROMANTICISMO E IDEALISMO La filosofia del Romanticismo La generazione romantica Il dibattito postkantiano.

Schopenhauer Tra razionale e irrazionale

Schopenhauer Tra razionale e irrazionale Le domande fondamentali poste da Arthur Schopenhauer : Che cosa coglie la ragione discorsiva? La ragione discorsiva può essere superata per cogliere la realtà?

Schopenhauer Tra razionale e irrazionale Le domande fondamentali poste da Arthur Schopenhauer : Che cosa coglie la ragione discorsiva? La ragione discorsiva può essere superata per cogliere la realtà?

Indice. 1 Pedagogia di Giovanni Gentile

INSEGNAMENTO DI STORIA DELLA PEDAGOGIA LEZIONE III GIOVANNI GENTILE PROF. CARMINE PISCOPO Indice 1 Pedagogia di Giovanni Gentile-------------------------------------------------------------------------3

INSEGNAMENTO DI STORIA DELLA PEDAGOGIA LEZIONE III GIOVANNI GENTILE PROF. CARMINE PISCOPO Indice 1 Pedagogia di Giovanni Gentile-------------------------------------------------------------------------3

Certezza e Verità. Per una introduzione a Cartesio. a cura di Pietro Gavagnin

Certezza e Verità Per una introduzione a Cartesio a cura di Pietro Gavagnin www.pgava.net Certezza e Verità significato Certezza = ciò che è saputo è uno stato del pensare Verità = ciò che è (determinazione

Certezza e Verità Per una introduzione a Cartesio a cura di Pietro Gavagnin www.pgava.net Certezza e Verità significato Certezza = ciò che è saputo è uno stato del pensare Verità = ciò che è (determinazione

CONOSCENZA ED ESPERIENZA

CONOSCENZA ED ESPERIENZA È il FONDAMENTO della conoscenza le idee nascono dall esperienza È il MECCANISMO DI CONTROLLO della conoscenza è il criterio di verità: un idea è vera se corrisponde all esperienza

CONOSCENZA ED ESPERIENZA È il FONDAMENTO della conoscenza le idee nascono dall esperienza È il MECCANISMO DI CONTROLLO della conoscenza è il criterio di verità: un idea è vera se corrisponde all esperienza

SOMMARIO PRESENTAZIONE INTRODUZIONE AL PROBLEMA DELLA SOCIALITÀ NEL PENSIERO DI GIOVANNI AMBROSETTI CAPITOLO I

SOMMARIO PRESENTAZIONE.1. Oggetto della trattazione 1.2. Le questioni di fondo 2.3. Le tesi sottostanti al presente lavoro 3.4. La struttura argomentativa 5.5. Indicazioni sullo stile espositivo 7 CAPITOLO

SOMMARIO PRESENTAZIONE.1. Oggetto della trattazione 1.2. Le questioni di fondo 2.3. Le tesi sottostanti al presente lavoro 3.4. La struttura argomentativa 5.5. Indicazioni sullo stile espositivo 7 CAPITOLO

LO SVILUPPO DELLA DIMENSIONE RELIGIOSA

LO SVILUPPO DELLA DIMENSIONE RELIGIOSA I DESTINATARI DELLA CATECHESI L arco dell esistenza umana è normalmente suddiviso in tratti specifici: infanzia, fanciullezza, adolescenza, giovinezza, età adulta

LO SVILUPPO DELLA DIMENSIONE RELIGIOSA I DESTINATARI DELLA CATECHESI L arco dell esistenza umana è normalmente suddiviso in tratti specifici: infanzia, fanciullezza, adolescenza, giovinezza, età adulta

4. La Filosofia dello spirito Lo Spirito costituisce il momento culminante del divenire dell'idea l' Idea che ha preso coscienza di sé

4. La Filosofia dello spirito Lo Spirito costituisce il momento culminante del divenire dell'idea. Esso, infatti, è l'idea pienamente attuata, l' Idea che ha preso coscienza di sé. Per Hegel, come si è

4. La Filosofia dello spirito Lo Spirito costituisce il momento culminante del divenire dell'idea. Esso, infatti, è l'idea pienamente attuata, l' Idea che ha preso coscienza di sé. Per Hegel, come si è

Kierkegaard l esistenza come possibilità e fede

l esistenza come possibilità e fede Antitesi all idealismo: Singolo contro lo spirito universale Esistenza concreta contro ragione astratta Libertà come possibilità contro libertà come necessità Alternative

l esistenza come possibilità e fede Antitesi all idealismo: Singolo contro lo spirito universale Esistenza concreta contro ragione astratta Libertà come possibilità contro libertà come necessità Alternative

Guido Alliney Trento, 4 dicembre Libera volontà. Il fondamento metafisico della libertà del volere in Giovanni Duns Scoto

Guido Alliney Trento, 4 dicembre 2013 Libera volontà Il fondamento metafisico della libertà del volere in Giovanni Duns Scoto Concezioni tardo antiche della libertà La libertà implica adesione all ordine

Guido Alliney Trento, 4 dicembre 2013 Libera volontà Il fondamento metafisico della libertà del volere in Giovanni Duns Scoto Concezioni tardo antiche della libertà La libertà implica adesione all ordine

FILOSOFIA a.s V^A L

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LEON BATTISTA ALBERTI Via A. Pillon 4-35031 ABANO T. (PD) - Tel 049 812424 - Fax. 049 810554 Distretto n. 45 Padova ovest - C. F. 80016340285 Sito: http://scuolaworld.provincia.padova.it/alberti/

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LEON BATTISTA ALBERTI Via A. Pillon 4-35031 ABANO T. (PD) - Tel 049 812424 - Fax. 049 810554 Distretto n. 45 Padova ovest - C. F. 80016340285 Sito: http://scuolaworld.provincia.padova.it/alberti/

S I S T E M A IL SISTEMA HEGELIANO

IL SISTEMA HEGELIANO REALTA Concezione monistica, tipica dell idealismo Si sviluppa in un processo diviso in tre momenti E razionale (è proprio di Hegel e non degli altri idealisti). «Tuiio cio che è reale

IL SISTEMA HEGELIANO REALTA Concezione monistica, tipica dell idealismo Si sviluppa in un processo diviso in tre momenti E razionale (è proprio di Hegel e non degli altri idealisti). «Tuiio cio che è reale

CLASSE 4^B PROGRAMMA DI FILOSOFIA (a.s ) Caratteristiche e correnti fondamentali del Rinascimento filosofico

CLASSE 4^B PROGRAMMA DI FILOSOFIA (a.s. 2014-15) UNITA 1 - DAL RINASCIMENTO ALLA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA Autori e problemi Caratteristiche e correnti fondamentali del Rinascimento filosofico La Rivoluzione

CLASSE 4^B PROGRAMMA DI FILOSOFIA (a.s. 2014-15) UNITA 1 - DAL RINASCIMENTO ALLA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA Autori e problemi Caratteristiche e correnti fondamentali del Rinascimento filosofico La Rivoluzione

Fichte Lo scopo non è più spiegare cos è il mondo ma come il mondo venga prodotto dall Io

Fichte 1762-1814 Il punto di partenza di Fichte è quello della critica alla ragion pratica nella quale si afferma la capacità del singolo individuo a determinare la propria moralità. Non accetta l esistenza

Fichte 1762-1814 Il punto di partenza di Fichte è quello della critica alla ragion pratica nella quale si afferma la capacità del singolo individuo a determinare la propria moralità. Non accetta l esistenza

Filosofia e acquisizione di competenze

Filosofia e acquisizione di competenze Pensiero filosofico per le competenze educative A.A. 2014/15 lezione 20.10.14 2 È possibile individuare un ontologia dell umano? Quali conseguenze determina la rinuncia

Filosofia e acquisizione di competenze Pensiero filosofico per le competenze educative A.A. 2014/15 lezione 20.10.14 2 È possibile individuare un ontologia dell umano? Quali conseguenze determina la rinuncia

Polisemia della Coscienza. A cura di Alfredo Nazareno d Ecclesia

Polisemia della Coscienza A cura di Alfredo Nazareno d Ecclesia *La coscienza è un tipo di relazione dell uomo con se stesso, con il mondo e con gli altri. *Coscienza: non è una semplice funzione dell

Polisemia della Coscienza A cura di Alfredo Nazareno d Ecclesia *La coscienza è un tipo di relazione dell uomo con se stesso, con il mondo e con gli altri. *Coscienza: non è una semplice funzione dell

Trascendentale e temporalità

SANDRO PALAZZO Trascendentale e temporalità Gilles Deleuze e l eredità kantiana a cura di Carla De Pascale Edizioni ETS www.edizioniets.com Il volume è stato stampato con il contributo di Dipartimento

SANDRO PALAZZO Trascendentale e temporalità Gilles Deleuze e l eredità kantiana a cura di Carla De Pascale Edizioni ETS www.edizioniets.com Il volume è stato stampato con il contributo di Dipartimento

GIOVANNI FEDERICO HERBART

MISCELLANEA POST-HEGELIANA I GIOVANNI FEDERICO HERBART http://biografieonline.it/img/bio/j/johann_friedrich_herbart.jpg Herbart inizia in nome del realismo la reazion contro l idealismo romantico. Di vita

MISCELLANEA POST-HEGELIANA I GIOVANNI FEDERICO HERBART http://biografieonline.it/img/bio/j/johann_friedrich_herbart.jpg Herbart inizia in nome del realismo la reazion contro l idealismo romantico. Di vita

Fichte Deduzione trascendentale dell Io e immaginazione produttiva

Fondamenti di Storia della Filosofia - Lezione di giovedì 14 aprile 2016 1 Fichte Deduzione trascendentale dell Io e immaginazione produttiva SCHEMA Stabilito che la cosa in sé di Kant è un falso problema,

Fondamenti di Storia della Filosofia - Lezione di giovedì 14 aprile 2016 1 Fichte Deduzione trascendentale dell Io e immaginazione produttiva SCHEMA Stabilito che la cosa in sé di Kant è un falso problema,

LOCKE. Empirismo = teoria della ragione come un insieme di poteri limitati dall esperienza:

LOCKE L empirismo inglese e il suo fondatore Empirismo = teoria della ragione come un insieme di poteri limitati dall esperienza: - Fonte del processo conoscitivo - Strumento di certificazione delle tesi

LOCKE L empirismo inglese e il suo fondatore Empirismo = teoria della ragione come un insieme di poteri limitati dall esperienza: - Fonte del processo conoscitivo - Strumento di certificazione delle tesi

Kant, Hegel e noi. Introduzione

Kant, Hegel e noi Introduzione 1. Il livello esistenziale del discorso speculativo filosofico: la filosofia è scienza, sapere oggettivo, ma anche molto di più, è testimonianza personale, è la vita stessa

Kant, Hegel e noi Introduzione 1. Il livello esistenziale del discorso speculativo filosofico: la filosofia è scienza, sapere oggettivo, ma anche molto di più, è testimonianza personale, è la vita stessa

ENCICLOPEDIA DELLE SCIENZE FILOSOFICHE in compendio, 1817,1827,1830

ENCICLOPEDIA DELLE SCIENZE FILOSOFICHE in compendio, 1817,1827,1830 Dalla Fenomenologia al Sistema Per Hegel La Verità si consegue solo con la conoscenza della totalità. Il processo di costruzione dell'intero

ENCICLOPEDIA DELLE SCIENZE FILOSOFICHE in compendio, 1817,1827,1830 Dalla Fenomenologia al Sistema Per Hegel La Verità si consegue solo con la conoscenza della totalità. Il processo di costruzione dell'intero

LA FILOSOFIA DEL XIX SECOLO

LA FILOSOFIA DEL XIX SECOLO La Fenomenologia dello Spirito di Hegel Gadamer, un grande filosofo contemporaneo, riflette sul passaggio dalla coscienza all autocoscienza La Fenomenologia dello Spirito di

LA FILOSOFIA DEL XIX SECOLO La Fenomenologia dello Spirito di Hegel Gadamer, un grande filosofo contemporaneo, riflette sul passaggio dalla coscienza all autocoscienza La Fenomenologia dello Spirito di

Programmazione annuale

Programmazione annuale a.s. 2013/2014 Docente: Chiara Bertollo Materia: Filosofia Classe: V C 1. Nel primo consiglio di classe (3 ottobre 2013) sono stati definiti gli obiettivi educativo-cognitivi generali

Programmazione annuale a.s. 2013/2014 Docente: Chiara Bertollo Materia: Filosofia Classe: V C 1. Nel primo consiglio di classe (3 ottobre 2013) sono stati definiti gli obiettivi educativo-cognitivi generali

Matteo Bonato Bologna, 28/02/2015

Matteo Bonato Bologna, 28/02/2015 INTRODUZIONE Metafisica «Metafisica» di Aristotele: ricerca delle proposizioni implicite in ogni nostro discorso, delle verità «prime», verità presupposte da ogni ricerca

Matteo Bonato Bologna, 28/02/2015 INTRODUZIONE Metafisica «Metafisica» di Aristotele: ricerca delle proposizioni implicite in ogni nostro discorso, delle verità «prime», verità presupposte da ogni ricerca

Aspetti Epistemologici dell Informatica

Aspetti Epistemologici dell Informatica Prof.ssa Stefania Bandini Dott. Gianluca Colombo Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione Università di Milano-Bicocca bandini@disco.unimib.it tel.

Aspetti Epistemologici dell Informatica Prof.ssa Stefania Bandini Dott. Gianluca Colombo Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione Università di Milano-Bicocca bandini@disco.unimib.it tel.

RELAZIONE FINALE. Istituto di Istruzione Superiore telefono: ITALO CALVINO fax: via Guido Rossa ROZZANO MI

Allegato al documento di classe no. 1.5 Docente Materia Classe Acciavatti Luciana Filosofia 5D RELAZIONE FINALE 1. Considerazioni generali La classe ha partecipato in modo costruttivo al dialogo educativo,

Allegato al documento di classe no. 1.5 Docente Materia Classe Acciavatti Luciana Filosofia 5D RELAZIONE FINALE 1. Considerazioni generali La classe ha partecipato in modo costruttivo al dialogo educativo,

R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^

R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^ OBIETTIVI FORMATIVI Osservare e scoprire nel mondo i segni di una presenza divina. Riconoscere l importanza delle ricorrenze religiose nella vita degli

R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^ OBIETTIVI FORMATIVI Osservare e scoprire nel mondo i segni di una presenza divina. Riconoscere l importanza delle ricorrenze religiose nella vita degli

RAGIONE E ASSOLUTO IN HEGEL. La critica a Kant

RAGIONE E ASSOLUTO IN HEGEL Ragione e libertà restano la nostra parola d ordine, e il nostro punto d incontro la chiesa invisibile. Lettera di Hegel a Schelling, gennaio 1795 La critica a Kant Come abbiamo

RAGIONE E ASSOLUTO IN HEGEL Ragione e libertà restano la nostra parola d ordine, e il nostro punto d incontro la chiesa invisibile. Lettera di Hegel a Schelling, gennaio 1795 La critica a Kant Come abbiamo

John Dewey (1859-1952) La rivoluzione copernicana in pedagogia

John Dewey (1859-1952) La rivoluzione copernicana in pedagogia Brevi cenni biografici John Dewey nacque il 20 ottobre 1859 a Baltimora, nel Vermont (USA), da una famiglia puritana di modeste condizioni

John Dewey (1859-1952) La rivoluzione copernicana in pedagogia Brevi cenni biografici John Dewey nacque il 20 ottobre 1859 a Baltimora, nel Vermont (USA), da una famiglia puritana di modeste condizioni

PROGRAMMAZIONE COMUNE DEL DIPARTIMENTO: FILOSOFIA

PROGRAMMAZIONE COMUNE DEL DIPARTIMENTO: FILOSOFIA INDIRIZZO: Liceo scientifico / Liceo scientifico opzione scienze applicate / Liceo Scienze umane Classi: Quinte DISCIPLINA: Filosofia COMPETENZE da raggiungere

PROGRAMMAZIONE COMUNE DEL DIPARTIMENTO: FILOSOFIA INDIRIZZO: Liceo scientifico / Liceo scientifico opzione scienze applicate / Liceo Scienze umane Classi: Quinte DISCIPLINA: Filosofia COMPETENZE da raggiungere

FILOSOFIA cos è? perché studiarla? di cosa si occupa il filosofo? prof. Elisabetta Sangalli

FILOSOFIA cos è? perché studiarla? di cosa si occupa il filosofo? prof. Elisabetta Sangalli Quali sono natura ruolo e scopo della filosofia? cerchiamo una risposta a questi interrogativi nelle parole degli

FILOSOFIA cos è? perché studiarla? di cosa si occupa il filosofo? prof. Elisabetta Sangalli Quali sono natura ruolo e scopo della filosofia? cerchiamo una risposta a questi interrogativi nelle parole degli

CLASSE 5 A LICEO CLASSICO

Contratto formativo dell'insegnante SANTINI STEFANO Materia di insegnamento: STORIA, FILOSOFIA CLASSI: 5 A Liceo Classico Anno Scolastico 2015-16 PREMESSA GENERALE La prima cosa che intendo sottolineare

Contratto formativo dell'insegnante SANTINI STEFANO Materia di insegnamento: STORIA, FILOSOFIA CLASSI: 5 A Liceo Classico Anno Scolastico 2015-16 PREMESSA GENERALE La prima cosa che intendo sottolineare

IL S I S T E M A. 1.- La Logica

IL S I S T E M A Hegel ritiene che il farsi dinamico dell'assoluto passi attraverso i tre momenti dell' Idea "in se' e per se'" (tesi), dell'idea "fuori di se'" (antitesi) e dell'idea che "ritorna in se"

IL S I S T E M A Hegel ritiene che il farsi dinamico dell'assoluto passi attraverso i tre momenti dell' Idea "in se' e per se'" (tesi), dell'idea "fuori di se'" (antitesi) e dell'idea che "ritorna in se"

Nicola Cusano. Il Dio nascosto

Nicola Cusano Il Dio nascosto Un pagano disse [a un cristiano]: ti vedo inginocchiato con grande devozione, mentre versi lacrime di amore sincero e non falso. Dimmi, chi sei? CRISTIANO. Sono cristiano.

Nicola Cusano Il Dio nascosto Un pagano disse [a un cristiano]: ti vedo inginocchiato con grande devozione, mentre versi lacrime di amore sincero e non falso. Dimmi, chi sei? CRISTIANO. Sono cristiano.

MARX. Hegel fa di realtà empiriche manifestazioni dello Spirito. Esempio: sovranità statale in un monarca necessario e razionale.

MARX Le caratteristiche generali del marxismo a. Analisi globale della società e della storia non riducibile a una sola dimensione. Axelos: pervaso da energia totalistica. b. Unità tra teoria e prassi,

MARX Le caratteristiche generali del marxismo a. Analisi globale della società e della storia non riducibile a una sola dimensione. Axelos: pervaso da energia totalistica. b. Unità tra teoria e prassi,

PENSIERO FILOSOFICO E PENSIERO BIBLICO: RECIPROCHE INFLUENZE

PENSIERO FILOSOFICO E PENSIERO BIBLICO: RECIPROCHE INFLUENZE Punti di contatto della filosofia ellenistica con il pensiero biblico La filosofia si presenta come itinerario di saggezza. Il vero sapere deve

PENSIERO FILOSOFICO E PENSIERO BIBLICO: RECIPROCHE INFLUENZE Punti di contatto della filosofia ellenistica con il pensiero biblico La filosofia si presenta come itinerario di saggezza. Il vero sapere deve

RELATIVISMO. OPINIONE Doxa. Sensi. Conoscenza. relativa. Molteplice varia nello Spazio RELATIVISMO. Impossibilità verità Universale e Immutabile

RELATIVISMO OPINIONE Doxa Sensi Conoscenza relativa Mutevole varia nel Tempo Molteplice varia nello Spazio Soggettiva varia nei diversi soggetti RELATIVISMO Impossibilità verità Universale e Immutabile

RELATIVISMO OPINIONE Doxa Sensi Conoscenza relativa Mutevole varia nel Tempo Molteplice varia nello Spazio Soggettiva varia nei diversi soggetti RELATIVISMO Impossibilità verità Universale e Immutabile

GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL

www.aliceappunti.altervista.org GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL Con Hegel si ha il massimo sviluppo dell idealismo, la via più razionale possibile per arrivare all assoluto: esso si coglie con il CONCETTO.

www.aliceappunti.altervista.org GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL Con Hegel si ha il massimo sviluppo dell idealismo, la via più razionale possibile per arrivare all assoluto: esso si coglie con il CONCETTO.

FILOSOFIA TEORETICA LO SCONTRO DELLE IMMAGINI (4/4)

Torino, 24 ottobre 2016 Laurea triennale in Filosofia Anno accademico 2016/2017 FILOSOFIA TEORETICA LO SCONTRO DELLE IMMAGINI (4/4) XX secolo Enrico Terrone (FMSH-CEM, Paris / LabOnt, Turin) SELLARS In

Torino, 24 ottobre 2016 Laurea triennale in Filosofia Anno accademico 2016/2017 FILOSOFIA TEORETICA LO SCONTRO DELLE IMMAGINI (4/4) XX secolo Enrico Terrone (FMSH-CEM, Paris / LabOnt, Turin) SELLARS In

COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL TRIENNIO

COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL TRIENNIO 1. Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico

COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL TRIENNIO 1. Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico

Senso e limite della dialettica

Senso e limite della dialettica 0. Premessa: ripensare Hegel, rivivere dentro di noi il suo pensiero, nel nostro tempo, com egli stesso ha insegnato (punto di vista di un idealismo assoluto odierno, attuale)

Senso e limite della dialettica 0. Premessa: ripensare Hegel, rivivere dentro di noi il suo pensiero, nel nostro tempo, com egli stesso ha insegnato (punto di vista di un idealismo assoluto odierno, attuale)

Sociologia. Corso di Sociologia generale

Sociologia Corso di Sociologia generale Sociologia generale Le origini del pensiero sociologico. Illuminismo e pensiero sociologico. La nascita del termine sociologia: Auguste Comte (1798-1857) Illuminismo

Sociologia Corso di Sociologia generale Sociologia generale Le origini del pensiero sociologico. Illuminismo e pensiero sociologico. La nascita del termine sociologia: Auguste Comte (1798-1857) Illuminismo

Orizzonti della bioetica, diverse prospettive a confronto

Orizzonti della bioetica, diverse prospettive a confronto 1 PROF. ANDREA PORCARELLI D o c e n t e d i P e d a g o g i a g e n e r a l e e s o c i a l e a l l U n i v e r s i t à d i P a d o v a D o c e

Orizzonti della bioetica, diverse prospettive a confronto 1 PROF. ANDREA PORCARELLI D o c e n t e d i P e d a g o g i a g e n e r a l e e s o c i a l e a l l U n i v e r s i t à d i P a d o v a D o c e

I.I.S.S. Francesco Ferrara. Liceo delle scienze umane OP. Economico-sociale

I.I.S.S. Francesco Ferrara Liceo delle scienze umane OP. Economico-sociale Disciplina : Filosofia Docente: Daniela Averna Classe V sez. Q Modulo 1. Kant. Unità 1. La vita e il periodo Precritico. Unità

I.I.S.S. Francesco Ferrara Liceo delle scienze umane OP. Economico-sociale Disciplina : Filosofia Docente: Daniela Averna Classe V sez. Q Modulo 1. Kant. Unità 1. La vita e il periodo Precritico. Unità

Indice. Nota all edizione italiana di Salvatore Veca Prefazione del curatore Note introduttive Testi citati

Indice Nota all edizione italiana di Salvatore Veca Prefazione del curatore Note introduttive Testi citati Introduzione: osservazioni sulla filosofia politica 1.Quattro domande sulla filosofia politica

Indice Nota all edizione italiana di Salvatore Veca Prefazione del curatore Note introduttive Testi citati Introduzione: osservazioni sulla filosofia politica 1.Quattro domande sulla filosofia politica

UNA PROPOSTA DI LETTURA ANTROPOLOGICO-CULTURALE DELLE NUOVE INDICAZIONI. a cura di MARTINELLO ELENA, IdR

UNA PROPOSTA DI LETTURA ANTROPOLOGICO-CULTURALE DELLE NUOVE INDICAZIONI a cura di MARTINELLO ELENA, IdR UNA PROPOSTA DI LETTURA ANTROPOLOGICO- CULTURALE DELLE NUOVE INDICAZIONI L idea che ognuno si forma

UNA PROPOSTA DI LETTURA ANTROPOLOGICO-CULTURALE DELLE NUOVE INDICAZIONI a cura di MARTINELLO ELENA, IdR UNA PROPOSTA DI LETTURA ANTROPOLOGICO- CULTURALE DELLE NUOVE INDICAZIONI L idea che ognuno si forma

Introduzione Religione e senso della vita

Introduzione Religione e senso della vita La religione propone le risposte più forti, più antiche e più credute alla questione del senso della vita. A questo titolo essa non può non interessare la filosofia

Introduzione Religione e senso della vita La religione propone le risposte più forti, più antiche e più credute alla questione del senso della vita. A questo titolo essa non può non interessare la filosofia

Es. quadrilatero: specie di poligono, genere di quadrato. La specie ha più caratteristiche, il genere è riferito a più elementi.

La logica di Aristotele La logica non si trova tra le scienze dell enciclopedia aristotelica, poiché essa ha per oggetto la forma comune a tutte le scienze, cioè il procedimento dimostrativo, o le varie

La logica di Aristotele La logica non si trova tra le scienze dell enciclopedia aristotelica, poiché essa ha per oggetto la forma comune a tutte le scienze, cioè il procedimento dimostrativo, o le varie

La filosofia e l ospite scomodo (a confronto con l infinito) Franco Gallo,

La filosofia e l ospite scomodo (a confronto con l infinito) UN PERCORSO DI AUTOLIMITAZIONE DELLA FILOSOFIA Franco Gallo, 13.02.2009 1 Quattro tesi iniziali: I 1) la nozione di infinito risulta in filosofia

La filosofia e l ospite scomodo (a confronto con l infinito) UN PERCORSO DI AUTOLIMITAZIONE DELLA FILOSOFIA Franco Gallo, 13.02.2009 1 Quattro tesi iniziali: I 1) la nozione di infinito risulta in filosofia

Hegel critica le filosofie precedenti relativamente alla concezione del rapporto tra finito e infinito nel modo seguente:

GLI SCRITTI GIOVANILI La religione popolare. Il giovane Hegel, nei primi scritti, ínfluenzato dalla lettura di Kant. dagli studi di teologia e dagli echi della rivoluzione francese concentra il suo interesse

GLI SCRITTI GIOVANILI La religione popolare. Il giovane Hegel, nei primi scritti, ínfluenzato dalla lettura di Kant. dagli studi di teologia e dagli echi della rivoluzione francese concentra il suo interesse

Destra e Sinistra hegeliana. Ludwig Feuerbach

Destra e Sinistra hegeliana. Ludwig Feuerbach Destra e sinistra hegeliana Alla morte di Hegel (1831) i discepoli si divisero in due correnti. All origine c è il carattere bivalente della dialettica hegeliana,

Destra e Sinistra hegeliana. Ludwig Feuerbach Destra e sinistra hegeliana Alla morte di Hegel (1831) i discepoli si divisero in due correnti. All origine c è il carattere bivalente della dialettica hegeliana,

COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL PRIMO BIENNIO (primo anno)

COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL PRIMO BIENNIO (primo anno) 1) Riconoscere i contenuti culturali della disciplina in riferimento all esperienza dell alunno e alle sue domande di senso. 2) Saper riconoscere

COMPETENZE DI RELIGIONE PER IL PRIMO BIENNIO (primo anno) 1) Riconoscere i contenuti culturali della disciplina in riferimento all esperienza dell alunno e alle sue domande di senso. 2) Saper riconoscere

ISIS 'Il Pontormo' Empoli Liceo scientifico

ISIS 'Il Pontormo' Empoli Liceo scientifico Documento degli obiettivi minimi di Filosofia e Storia. LE CONOSCENZE, LE ABILITÀ E LE COMPETENZE ESSENZIALI OFFERTE E RICHIESTE ALLO STUDENTE DEL LICEO Storia

ISIS 'Il Pontormo' Empoli Liceo scientifico Documento degli obiettivi minimi di Filosofia e Storia. LE CONOSCENZE, LE ABILITÀ E LE COMPETENZE ESSENZIALI OFFERTE E RICHIESTE ALLO STUDENTE DEL LICEO Storia

IL TEOREMA DEGLI ZERI Una dimostrazione di Ezio Fornero

IL TEOREMA DEGLI ZERI Una dimostrazione di Ezio Fornero Il teorema degli zeri è fondamentale per determinare se una funzione continua in un intervallo chiuso [ a ; b ] si annulla in almeno un punto interno

IL TEOREMA DEGLI ZERI Una dimostrazione di Ezio Fornero Il teorema degli zeri è fondamentale per determinare se una funzione continua in un intervallo chiuso [ a ; b ] si annulla in almeno un punto interno

L idea di cultura nella tradizione sociologica

L idea di cultura nella tradizione sociologica Scemo e più Scemo, 1994 L idea di cultura in due tradizioni sociologiche di ricerca Émile Durkheim (1858 1917) Max Weber (1864 1920) La scuola Francese La

L idea di cultura nella tradizione sociologica Scemo e più Scemo, 1994 L idea di cultura in due tradizioni sociologiche di ricerca Émile Durkheim (1858 1917) Max Weber (1864 1920) La scuola Francese La

RIASSUNTO e RILANCIO Prof. Monti a.s

RIASSUNTO e RILANCIO Abbiamo notato che la ricerca dell arché, cioè di qualcosa che possa fornire una spiegazione razionale del mondo e delle cose che lo compongono, procede lungo un percorso che conduce

RIASSUNTO e RILANCIO Abbiamo notato che la ricerca dell arché, cioè di qualcosa che possa fornire una spiegazione razionale del mondo e delle cose che lo compongono, procede lungo un percorso che conduce

Bisogno di cura, desiderio di educazione A. Potestio e F. Togni. Corso di Pedagogia generale prof. G. Bertagna

Bisogno di cura, desiderio di educazione A. Potestio e F. Togni Corso di Pedagogia generale prof. G. Bertagna 2011-2012 1 La categoria di cura La cura si è imposta nel Novecento come snodo centrale di

Bisogno di cura, desiderio di educazione A. Potestio e F. Togni Corso di Pedagogia generale prof. G. Bertagna 2011-2012 1 La categoria di cura La cura si è imposta nel Novecento come snodo centrale di

HEGEL IL FINITO È L ESPRESSIONE PARZIALE E TRANSITORIA DELL INFINITO

HEGEL 1. VITA Georg Wilhelm Friedrich Hegel nacque il 27 agosto 1770 a Stoccarda. Seguì i corsi di filosofia e teologia all Università di Tubinga dove strinse amicizia con Schelling e Holderlin. Terminati

HEGEL 1. VITA Georg Wilhelm Friedrich Hegel nacque il 27 agosto 1770 a Stoccarda. Seguì i corsi di filosofia e teologia all Università di Tubinga dove strinse amicizia con Schelling e Holderlin. Terminati

VIII. Insegnamento religioso

VIII. Insegnamento religioso VIII. Insegnamento religioso 281 1. Insegnamento religioso cattolico L insegnamento religioso cattolico fa proprie le finalità e le modalità degli studi liceali così come sono

VIII. Insegnamento religioso VIII. Insegnamento religioso 281 1. Insegnamento religioso cattolico L insegnamento religioso cattolico fa proprie le finalità e le modalità degli studi liceali così come sono

Edmund Husserl. Filosofia Prima (1923/24) Seconda parte. Teoria della riduzione fenomenologica. a cura di Paolo Bucci.

Edmund Husserl Filosofia Prima (1923/24) Seconda parte Teoria della riduzione fenomenologica a cura di Paolo Bucci Edizioni ETS www.edizioniets.com Copyright 2008 EDIZIONI ETS Piazza Carrara, 16-19, I-56126

Edmund Husserl Filosofia Prima (1923/24) Seconda parte Teoria della riduzione fenomenologica a cura di Paolo Bucci Edizioni ETS www.edizioniets.com Copyright 2008 EDIZIONI ETS Piazza Carrara, 16-19, I-56126

Teorie sociologie: Bourdieu. Giuliana Mandich

Teorie sociologie: Bourdieu Giuliana Mandich 2014-2015 HABITUS E CAMPO COME CONCETTI MEDIATORI L oggetto specifico della scienza sociale non è l individuo né lo sono i gruppi come insiemi concreti di individui;

Teorie sociologie: Bourdieu Giuliana Mandich 2014-2015 HABITUS E CAMPO COME CONCETTI MEDIATORI L oggetto specifico della scienza sociale non è l individuo né lo sono i gruppi come insiemi concreti di individui;

importanti della Settimana Santa e scoprire la risurrezione come vita nuova. -Conoscere il significato di alcuni simboli pasquali.

CLASSI PRIME Dio Creatore e Padre di tutti gli uomini Scoprire nell ambiente i segni che richiamano ai cristiani e a tanti credenti la presenza di Dio Creatore e Padre -Conoscere e farsi conoscere per

CLASSI PRIME Dio Creatore e Padre di tutti gli uomini Scoprire nell ambiente i segni che richiamano ai cristiani e a tanti credenti la presenza di Dio Creatore e Padre -Conoscere e farsi conoscere per

Heidegger Il programma di Essere e Tempo

Heidegger Il programma di Essere e Tempo Primato ontico (dall essere dipende l esistenza di ciascuno)- ontologico (ne va di tutto il problema del mondo) del problema dell essere Cercare prima l essere

Heidegger Il programma di Essere e Tempo Primato ontico (dall essere dipende l esistenza di ciascuno)- ontologico (ne va di tutto il problema del mondo) del problema dell essere Cercare prima l essere

Georg Wilhem Hegel L Idealismo Assoluto 1

Georg Wilhem Hegel L Idealismo Assoluto 1 Vita e opere Hegel (1770-1831) trascorse una vita dedita allo studio, alla ricerca e all insegnamento, tenendo corsi nelle principali università della Germania.

Georg Wilhem Hegel L Idealismo Assoluto 1 Vita e opere Hegel (1770-1831) trascorse una vita dedita allo studio, alla ricerca e all insegnamento, tenendo corsi nelle principali università della Germania.

Lezione n 5 L educatore (1)

Lezione n 5 L educatore (1) IL complessificarsi della società, la crisi del sistema scolastico, il ritiro della famiglia da molti luoghi del sociale ha contribuito a moltiplicare i luoghi dell educazione,

Lezione n 5 L educatore (1) IL complessificarsi della società, la crisi del sistema scolastico, il ritiro della famiglia da molti luoghi del sociale ha contribuito a moltiplicare i luoghi dell educazione,

Umanesimo e Rinascimento

Umanesimo e Rinascimento Caratteri generali di Pietro Gavagnin Scuola di Atene, Raffaello Humanitas = educazione e formazione dell uomo a) Non c è più un Dio ordinatore e perciò ci sarà una cosmologia

Umanesimo e Rinascimento Caratteri generali di Pietro Gavagnin Scuola di Atene, Raffaello Humanitas = educazione e formazione dell uomo a) Non c è più un Dio ordinatore e perciò ci sarà una cosmologia

Georg Wilhelm Friedrich Hegel ( )

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 1831) PARTE 3 10. FILOSOFIA DELLO SPIRITO - La terza e ultima parte del sistema tratteggiato nell Enciclopedia delle scienze filosofiche che corrisponde alla fase più

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 1831) PARTE 3 10. FILOSOFIA DELLO SPIRITO - La terza e ultima parte del sistema tratteggiato nell Enciclopedia delle scienze filosofiche che corrisponde alla fase più

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE INDIVIDUALE a. s / 2014

Pagina 1 di 6 DISCIPLINA: FILOSOFIA INDIRIZZO: LICEO DELLE SCIENZE UMANE CLASSE 4 SU DOCENTE : De Blasio Giuseppe TESTI: Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, Percorsi di Filosofia, Vol. 2A-2B, Paravia 1

Pagina 1 di 6 DISCIPLINA: FILOSOFIA INDIRIZZO: LICEO DELLE SCIENZE UMANE CLASSE 4 SU DOCENTE : De Blasio Giuseppe TESTI: Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, Percorsi di Filosofia, Vol. 2A-2B, Paravia 1

ETICA E POLITICA E IMPOSSIBILE DISTINGUERE IN PLATONE MA NEL PENSIERO GRECO IN GENERALE LA POLITICA DALL ETICA VITA SOCIALE VITA PRIVATA

PLATONE LA POLITICA ETICA E POLITICA E IMPOSSIBILE DISTINGUERE IN PLATONE MA NEL PENSIERO GRECO IN GENERALE LA POLITICA VITA SOCIALE DALL ETICA VITA PRIVATA LA REPUBBLICA O POLITÉIA (insieme dei cittadini)

PLATONE LA POLITICA ETICA E POLITICA E IMPOSSIBILE DISTINGUERE IN PLATONE MA NEL PENSIERO GRECO IN GENERALE LA POLITICA VITA SOCIALE DALL ETICA VITA PRIVATA LA REPUBBLICA O POLITÉIA (insieme dei cittadini)

INTRODUZIONE ALL IDEALISMO Di Cristian Mazzoni

INTRODUZIONE ALL IDEALISMO Di Cristian Mazzoni Idealismo Definizione. Per Idealismo, sino al Seicento (epoca in cu si coniò questo termine), s intende ogni dottrina filosofica che non attribuisce un esistenza

INTRODUZIONE ALL IDEALISMO Di Cristian Mazzoni Idealismo Definizione. Per Idealismo, sino al Seicento (epoca in cu si coniò questo termine), s intende ogni dottrina filosofica che non attribuisce un esistenza

Schopenhauer Le radici del sistema

Le radici del sistema Sintesi di esperienze eterogenee: Platone Kant Illuminismo Voltaire Romanticismo Idealismo Spiritualità indiana (Vecchiotti Abbagnano) il velo di Maya Potere divino mediante il quale

Le radici del sistema Sintesi di esperienze eterogenee: Platone Kant Illuminismo Voltaire Romanticismo Idealismo Spiritualità indiana (Vecchiotti Abbagnano) il velo di Maya Potere divino mediante il quale

Classe: 5 G Anno Scolastico: 2015-2016. Testo adottato: N. Abbagnano, G. Fornero, G. Burghi La ricerca del pensiero, vol.2b,3a, 3B, Paravia.

PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA Classe: 5 G Anno Scolastico: 2015-2016 Docente: Bianca Maria Poggiali Testo adottato: N. Abbagnano, G. Fornero, G. Burghi La ricerca del pensiero, vol.2b,3a, 3B, Paravia.

PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA Classe: 5 G Anno Scolastico: 2015-2016 Docente: Bianca Maria Poggiali Testo adottato: N. Abbagnano, G. Fornero, G. Burghi La ricerca del pensiero, vol.2b,3a, 3B, Paravia.

LICEO SCIENTIFICO C. Jucci. PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2016/2017 del Dipartimento di Storia e Filosofia FILOSOFIA

LICEO SCIENTIFICO C. Jucci PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2016/2017 del Dipartimento di Storia e Filosofia FILOSOFIA COMPETENZE ABILITA /CAPACITA CONOSCENZE COMPETENZE CHIAVE CITTADINANZA DI AREE CULTURALI - Essere

LICEO SCIENTIFICO C. Jucci PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2016/2017 del Dipartimento di Storia e Filosofia FILOSOFIA COMPETENZE ABILITA /CAPACITA CONOSCENZE COMPETENZE CHIAVE CITTADINANZA DI AREE CULTURALI - Essere

Liceo Scientifico G. Galilei Macerata Anno Scolastico Contratto Formativo Individuale ANALISI DELLA CLASSE:

Liceo Scientifico G. Galilei Macerata Anno Scolastico 2010-2011 Contratto Formativo Individuale Classe V Sez F Materia FILOSOFIA Docente Paola Battisti Conoscenze Competenze Comportamento sociale e di

Liceo Scientifico G. Galilei Macerata Anno Scolastico 2010-2011 Contratto Formativo Individuale Classe V Sez F Materia FILOSOFIA Docente Paola Battisti Conoscenze Competenze Comportamento sociale e di

PROGRAMMA PREVENTIVO

COD. Progr.Prev. PAGINA: 1 PROGRAMMA PREVENTIVO A.S.2013/14 SCUOLA Civico Liceo Linguistico A. Manzoni DOCENTE: prof.ssa P. Vedovati MATERIA: FILOSOFIA Classe 4 Sezione I FINALITÀ DELLA DISCIPLINA Acquisire

COD. Progr.Prev. PAGINA: 1 PROGRAMMA PREVENTIVO A.S.2013/14 SCUOLA Civico Liceo Linguistico A. Manzoni DOCENTE: prof.ssa P. Vedovati MATERIA: FILOSOFIA Classe 4 Sezione I FINALITÀ DELLA DISCIPLINA Acquisire

Sulla filosofia di Hegel

Sulla filosofia di Hegel 18 dicembre 2011 Sommario Schemi riassuntivi della voce Hegel in Cioffi, Gallo, Luppi, Vigorelli, Zanetta, Dialogos, Mondadori, 2000. 1 Vita ed opere Nasce a Stoccarda nel 1770.

Sulla filosofia di Hegel 18 dicembre 2011 Sommario Schemi riassuntivi della voce Hegel in Cioffi, Gallo, Luppi, Vigorelli, Zanetta, Dialogos, Mondadori, 2000. 1 Vita ed opere Nasce a Stoccarda nel 1770.

Insiemistica. Capitolo 1. Prerequisiti. Obiettivi. Gli insiemi numerici di base Divisibilità e fattorizzazione nei numeri interi

Capitolo 1 Insiemistica Prerequisiti Gli insiemi numerici di base Divisibilità e fattorizzazione nei numeri interi Obiettivi Sapere utilizzare opportunamente le diverse rappresentazioni insiemistiche Sapere

Capitolo 1 Insiemistica Prerequisiti Gli insiemi numerici di base Divisibilità e fattorizzazione nei numeri interi Obiettivi Sapere utilizzare opportunamente le diverse rappresentazioni insiemistiche Sapere

Esame scritto dell Opzione specifica. Filosofia + Pedagogia/Psicologia

Nome e Cognome:. Gruppo:..Numero:.. Esame scritto dell Opzione specifica Filosofia + Pedagogia/Psicologia Parte interdisciplinare (Tempo a disposizione: 1 ora) Legga attentamente il seguente brano di David

Nome e Cognome:. Gruppo:..Numero:.. Esame scritto dell Opzione specifica Filosofia + Pedagogia/Psicologia Parte interdisciplinare (Tempo a disposizione: 1 ora) Legga attentamente il seguente brano di David

Argomenti. Vita ed opere. La dottrina delle idee. La concezione dell'anima. Filosofia, amore, bellezza. Il pensiero politico.

Argomenti Vita ed opere La dottrina delle idee La concezione dell'anima Filosofia, amore, bellezza Il pensiero politico L'ultimo Platone Apologia Lettere Dialoghi PLATONE (428/27-348/47) Filosofia come

Argomenti Vita ed opere La dottrina delle idee La concezione dell'anima Filosofia, amore, bellezza Il pensiero politico L'ultimo Platone Apologia Lettere Dialoghi PLATONE (428/27-348/47) Filosofia come

HEGEL E L IDEALISMO ASSOLUTO

HEGEL E L IDEALISMO ASSOLUTO questi appunti riproducono sostanzialmente il capitolo su Hegel del manuale di filosofia Abbagnano/Fornero, Protagonisti e testi della filosofia: sono stati apportati alcuni

HEGEL E L IDEALISMO ASSOLUTO questi appunti riproducono sostanzialmente il capitolo su Hegel del manuale di filosofia Abbagnano/Fornero, Protagonisti e testi della filosofia: sono stati apportati alcuni

Da E. Severino, La filosofia moderna, Rizzoli, pag

Da E. Severino, La filosofia moderna, Rizzoli, pag. 176-178 Sulla superficie di un lago galleggiano dei fiori con le radici attaccate sul fondo - delle ninfee. Il fondo del lago è invisibile dalla superficie.

Da E. Severino, La filosofia moderna, Rizzoli, pag. 176-178 Sulla superficie di un lago galleggiano dei fiori con le radici attaccate sul fondo - delle ninfee. Il fondo del lago è invisibile dalla superficie.

G. W. F. Hegel. La Fenomenologia dello Spirito. Il sistema dell Assoluto e la Fenomenologia. La costituzione triadica dell Assoluto (Tesi) (Antitesi)

G. W. F. Hegel Il sistema dell Assoluto e la Fenomenologia Il sistema hegeliano si articola in tre grandi sezioni. L'articolazione in tre parti è modellata sullo "sviluppo" dialettico dell'intero, ossia

G. W. F. Hegel Il sistema dell Assoluto e la Fenomenologia Il sistema hegeliano si articola in tre grandi sezioni. L'articolazione in tre parti è modellata sullo "sviluppo" dialettico dell'intero, ossia

Plotino. Ne risulta una sintesi che influenzerà il pensiero cristiano e moderno.

Plotino Il neoplatonismo nasce e si sviluppa ad Alessandria e - risente della confluenza tra cultura greca ed orientale; - mette insieme istanze religiose e platonismo con elementi stoici, pitagorici e

Plotino Il neoplatonismo nasce e si sviluppa ad Alessandria e - risente della confluenza tra cultura greca ed orientale; - mette insieme istanze religiose e platonismo con elementi stoici, pitagorici e

LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA

LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA Claudia Casadio PRIMA LEZIONE Logica, Linguistica e Scienza Cognitiva Tre ambiti scientifici Logica Studia i processi in base a cui traiamo inferenze a partire dalle nostre

LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA Claudia Casadio PRIMA LEZIONE Logica, Linguistica e Scienza Cognitiva Tre ambiti scientifici Logica Studia i processi in base a cui traiamo inferenze a partire dalle nostre

Lezioni XII-XIII. Il passaggio potenza-atto e la nozione di movimento in Aristotele

Lezioni XII-XIII Il passaggio potenza-atto e la nozione di movimento in Aristotele (Metaph. IX 1; 5-6; 8) (Phys. III 1-2) In Metafisica IX Aristotele approfondisce le nozioni di potenza e atto, che rimandano

Lezioni XII-XIII Il passaggio potenza-atto e la nozione di movimento in Aristotele (Metaph. IX 1; 5-6; 8) (Phys. III 1-2) In Metafisica IX Aristotele approfondisce le nozioni di potenza e atto, che rimandano

PROGRAMMA FILOSOFIA LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO INNOCENZO XII CLASSE V H. a.s PROF.ssa ELENA IZZI

PROGRAMMA FILOSOFIA LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO INNOCENZO XII ANZIO CLASSE V H a.s. 2015-16 PROF.ssa ELENA IZZI UD. 1 CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD SCHOPENHAUER - Il velo

PROGRAMMA FILOSOFIA LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO INNOCENZO XII ANZIO CLASSE V H a.s. 2015-16 PROF.ssa ELENA IZZI UD. 1 CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD SCHOPENHAUER - Il velo

INTERAZIONE SOCIALE E VITA QUOTIDIANA

INTERAZIONE SOCIALE E VITA QUOTIDIANA obiettivi di apprendimento Micro e macrosociologia L agire sociale La tipologia weberiana di agire Costruzione sociale della realtà Vita quotidiana Routines Sicurezza

INTERAZIONE SOCIALE E VITA QUOTIDIANA obiettivi di apprendimento Micro e macrosociologia L agire sociale La tipologia weberiana di agire Costruzione sociale della realtà Vita quotidiana Routines Sicurezza

Filosofia enciclopedica e enciclopedia filosofica

Filosofia enciclopedica e enciclopedia filosofica Ivan Valbusa ivan.valbusa@univr.it Dipartimento di Filosofia Università degli studi di Verona Cosa significa enciclopedia? ἐγκύκλιος παιδέια Educazione

Filosofia enciclopedica e enciclopedia filosofica Ivan Valbusa ivan.valbusa@univr.it Dipartimento di Filosofia Università degli studi di Verona Cosa significa enciclopedia? ἐγκύκλιος παιδέια Educazione