Karl Marx. Vita e opere

|

|

|

- Marisa Marra

- 6 anni fa

- Visualizzazioni

Transcript

1 Karl Marx Vita e opere

2

3 Formazione Nacque a Treviri nel 1818, da una famiglia di origine ebraica Iniziò gli studi giuridici a Bonn; si trasferì poi a Berlino e si laureò in filosofia a Jena (1841). A Berlino frequentò gli hegeliani di sinistra (amicizia con Bauer) il che gli precluse la carriera accademica.

4

5 Una vita in esilio Si dedica al giornalismo: è capo redattore della Gazzetta renana, di impostazione radicale, chiuso dal governo nel Si trasferisce a Parigi, ove dirige, con Ruge, gli Annali Franco-Tedeschi. Vi pubblica: Per la critica della filosofia del diritto di Hegel. Introduzione (1844).

6 A Parigi Entra in contatto con vari esponenti socialisti (Proudhon, Blanc e Bakunin). Inizia con Friedrich Engels un sodalizio che durerà per tutta la vita. Prosegue le sue ricerche di filosofia ed economia politica (scrive i Manoscritti economico-filosofici del 1844, pubblicati postumi) e continua l attività di giornalista.

7 Friedrich Engels ( ) tra 1844 e 1848 partecipò alla redazione del Manifesto e di numerose altre opere di Marx.

8 Oltre la sinistra hegeliana Espulso dalla Francia sempre più conservatrice, nel 1845 è a Bruxelles. Matura il distacco dagli hegeliani con: La Sacra famiglia (1845), le Tesi su Feuerbach (1845), e L ideologia tedesca ( ). In Miseria della filosofia (1847) attacca Proudhon e il socialismo utopistico.

9 Il 1848 Su incarico della Lega dei comunisti Marx ed Engels pubblicano il Manifesto del partito comunista. Durante le sollevazioni, Marx rientra a Colonia dove fonda la Nuova Gazzetta Renana, che però ha vita brevissima. Nel 1849 è di nuovo espulso: finirà con lo stabilirsi a Londra.

10 A Londra Lavora come giornalista e, tra grandi difficoltà finanziarie, porta avanti ricerche in economia, storia e politica, pubblicando: Per la Critica dell economia politica (1859); Il primo volume de Il Capitale (1867). Prosegue la sua attività politica: nel 1864 è tra i fondatori della Associazione internazionale dei Lavoratori.

11 Gli ultimi anni Continua a lavorare intensamente fino alla morte (1883): nel 1875 pubblica la Critica al programma di Gotha; completa la stesura de Il Capitale (gli ultimi due volumi usciranno postumi: tra 1885 e 1894).

12 Marx e Hegel Anche se il suo pensiero si forma nell ambito dell hegelismo, Marx, sin dal 1843 (Per la critica della filosofia del diritto di Hegel), riconosce i limiti del filosofo di Stoccarda e ne prende le distanze.

13 Misticismo logico L errore di Hegel è il misticismo logico : egli capovolge il rapporto tra l individuo concreto e l universale astratto: il primo diventa manifestazione del secondo. E misticismo perché compie medesimo rovesciamento che Feuerbach aveva rimproverato alla religione. «Come non è la religione che crea l uomo, ma l uomo che crea la religione, così non è la costituzione che crea il popolo, ma il popolo la costituzione.»

14 L esempio della frutta Per l uomo comune: esistono anzitutto i frutti concreti: mele, pere, susine e mandorle da questi si ricava l astrazione frutta. Per il filosofo speculativo (=hegeliano): Ciò che esiste realmente è l essenza frutta i singoli frutti concreti non sono che transitorie determinazioni in cui vive l unica vera sostanza.

15 Hegel conservatore Questa impostazione si traduce in conservatorismo: facendo del dato presente e concreto una manifestazione necessaria dell idea, Hegel finisce col santificarlo. Egli tende perciò all accettazione acritica dell ordine vigente (tutto ciò che esiste è giusto e razionale). Per questo il suo pensiero è qualificabile come ideologia.

16 Ideologia Oggi significa, in senso neutro, concezione politica, visione del mondo Prima di Marx indicava un aspetto della gnoseologia (lo studio delle idee). Per Marx si tratta di un elaborazione teorica che, in quanto frutto del potere dominante, tende (anche nascostamente) a sorreggerlo e giustificarlo.

17 La dialettica Marx riconosce invece ad Hegel il merito di aver introdotto la concezione dialettica della realtà, riconoscendo l importanza delle opposizioni: Hegel però ha giocato più sulle opposizioni concettuali che su quelle reali ed ha cercato una troppo facile mediazione tra gli opposti che nella realtà non conoscono sintesi, ma solo lotta ed esclusione.

18 Origine della religione Feuerbach, per Marx, non ha spiegato adeguatamente l origine della religione. Gli uomini infatti proiettano il loro essere fuori di sé solo in quanto l esistenza reale nella società impedisce di realizzare la loro umanità: la religione è una coscienza rovesciata del mondo, proprio perché il mondo è rovesciato, cioè irrazionale e ingiusto.

19 La miseria religiosa è in un senso l espressione di una miseria reale, e in un altro senso la protesta contro la miseria reale. La religione è il sospiro della creatura oppressa, il sentimento di un mondo senza cuore [...] è l oppio del popolo. Per la critica della filosofia del diritto di Hegel. Introduzione, 1844

20 L oppio del popolo L oppio è inteso qui in duplice senso: è ciò che annebbia la coscienza; ma è anche ciò che conforta dal dolore. In Marx non c è disprezzo: la religione non è un inganno che serve per dominare gli uomini ma sorge dall umanità sofferente bisognosa di qualche consolazione.

21 Come superare la religione Ma questo significa che per superare l alienazione religiosa non basta denunciarla ma occorre rimuovere le condizioni che la determinano che non sono di carattere religioso, ma materiale; occorre cioè passare dalla critica del cielo alla critica della terra.

Karl Marx. La critica all Ideologia. La critica alla religione

Karl Marx La critica all Ideologia. La critica alla religione Marx e Hegel Anche se il suo pensiero si forma nell ambito dell hegelismo, Marx, sin dal 1843 (Per la critica della filosofia del diritto di

Karl Marx La critica all Ideologia. La critica alla religione Marx e Hegel Anche se il suo pensiero si forma nell ambito dell hegelismo, Marx, sin dal 1843 (Per la critica della filosofia del diritto di

KARL MARX E IL MARXISMO. Oltre Hegel Dalla filosofia alla prassi Il Capitale Il Marxismo dopo Marx Gramsci

KARL MARX E IL MARXISMO Oltre Hegel Dalla filosofia alla prassi Il Capitale Il Marxismo dopo Marx Gramsci Oltre Hegel Destra Hegeliana Sinistra Hegeliana Göschel Conradi Gabler Bauer Strauss Stirner Difesa

KARL MARX E IL MARXISMO Oltre Hegel Dalla filosofia alla prassi Il Capitale Il Marxismo dopo Marx Gramsci Oltre Hegel Destra Hegeliana Sinistra Hegeliana Göschel Conradi Gabler Bauer Strauss Stirner Difesa

MARX. Hegel fa di realtà empiriche manifestazioni dello Spirito. Esempio: sovranità statale in un monarca necessario e razionale.

MARX Le caratteristiche generali del marxismo a. Analisi globale della società e della storia non riducibile a una sola dimensione. Axelos: pervaso da energia totalistica. b. Unità tra teoria e prassi,

MARX Le caratteristiche generali del marxismo a. Analisi globale della società e della storia non riducibile a una sola dimensione. Axelos: pervaso da energia totalistica. b. Unità tra teoria e prassi,

Conflitto e struttura sociale: per una teoria dell emancipazione. Karl Marx (1818-1883)

Conflitto e struttura sociale: per una teoria dell emancipazione Karl Marx (1818-1883) Sociologia dell Educazione Lezione del 11 marzo 2014 Karl Marx con Friedrich Engels Karl Marx, nato a Treviri nel

Conflitto e struttura sociale: per una teoria dell emancipazione Karl Marx (1818-1883) Sociologia dell Educazione Lezione del 11 marzo 2014 Karl Marx con Friedrich Engels Karl Marx, nato a Treviri nel

I.S. M.PAGANO G.L.BERNINI LICEO LINGUISTICO. PROGRAMMA DI FILOSOFIA Anno scolastico Classe V AL. Docente Prof.

I.S. M.PAGANO G.L.BERNINI LICEO LINGUISTICO PROGRAMMA DI FILOSOFIA Anno scolastico 2015 2016 Classe V AL Docente Prof.ssa Nunzia Picardi Libro di testo Le avventure della ragione di C. Esposito - P. Porro,

I.S. M.PAGANO G.L.BERNINI LICEO LINGUISTICO PROGRAMMA DI FILOSOFIA Anno scolastico 2015 2016 Classe V AL Docente Prof.ssa Nunzia Picardi Libro di testo Le avventure della ragione di C. Esposito - P. Porro,

Idee e linguaggi della politica MODULO I

Idee e linguaggi della politica MODULO I FABIO DI GIANNATALE A.A. 2015/16 LEZIONE 12 Slide 1 di 10 Socialismo e Comunismo: tratti generali Il socialismo e il comunismo si presentano come fenomeni dell

Idee e linguaggi della politica MODULO I FABIO DI GIANNATALE A.A. 2015/16 LEZIONE 12 Slide 1 di 10 Socialismo e Comunismo: tratti generali Il socialismo e il comunismo si presentano come fenomeni dell

Karl Marx. L alienazione del lavoro. Il materialismo storico

Karl Marx L alienazione del lavoro. Il materialismo storico L alienazione del lavoro All origine dell alienazione religiosa ci sono le contraddizioni della vita materiale, a cominciare dal lavoro. Funzione

Karl Marx L alienazione del lavoro. Il materialismo storico L alienazione del lavoro All origine dell alienazione religiosa ci sono le contraddizioni della vita materiale, a cominciare dal lavoro. Funzione

Hegel. Il sistema hegeliano in sintesi

Hegel I capisaldi del pensiero hegeliano 2 Il pensiero di Hegel rappresenta una delle più poderose sintesi filosofiche di tutti i tempi e grande è l influsso che ha esercitato sulla cultura europea dell

Hegel I capisaldi del pensiero hegeliano 2 Il pensiero di Hegel rappresenta una delle più poderose sintesi filosofiche di tutti i tempi e grande è l influsso che ha esercitato sulla cultura europea dell

istituto italiano per gli Studi Filosofici

Saggi e RiceRche 2 istituto italiano per gli Studi Filosofici Vittorio hösle il SiSTeMa Di hegel A cura di giovanni Stelli La ScUOLa Di PiTagORa editrice NaPOLi MMXii copyright 2012 istituto italiano

Saggi e RiceRche 2 istituto italiano per gli Studi Filosofici Vittorio hösle il SiSTeMa Di hegel A cura di giovanni Stelli La ScUOLa Di PiTagORa editrice NaPOLi MMXii copyright 2012 istituto italiano

FILOSOFIA a.s V^A L

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LEON BATTISTA ALBERTI Via A. Pillon 4-35031 ABANO T. (PD) - Tel 049 812424 - Fax. 049 810554 Distretto n. 45 Padova ovest - C. F. 80016340285 Sito: http://scuolaworld.provincia.padova.it/alberti/

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LEON BATTISTA ALBERTI Via A. Pillon 4-35031 ABANO T. (PD) - Tel 049 812424 - Fax. 049 810554 Distretto n. 45 Padova ovest - C. F. 80016340285 Sito: http://scuolaworld.provincia.padova.it/alberti/

Destra e Sinistra hegeliana. Ludwig Feuerbach

Destra e Sinistra hegeliana. Ludwig Feuerbach Destra e sinistra hegeliana Alla morte di Hegel (1831) i discepoli si divisero in due correnti. All origine c è il carattere bivalente della dialettica hegeliana,

Destra e Sinistra hegeliana. Ludwig Feuerbach Destra e sinistra hegeliana Alla morte di Hegel (1831) i discepoli si divisero in due correnti. All origine c è il carattere bivalente della dialettica hegeliana,

RELAZIONE FINALE - A. S PROGRAMMA SVOLTO

SCIENTIFICO - LINGUISTICO SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE Viale Papa Giovanni XXIII, 25 10098 Rivoli tel. 0119586756 fax 0119589270 sede di SANGANO 10090 Via S. Giorgio Tel. e fax 0119087184 email: darwin@liceodarwin.rivoli.to.it

SCIENTIFICO - LINGUISTICO SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE Viale Papa Giovanni XXIII, 25 10098 Rivoli tel. 0119586756 fax 0119589270 sede di SANGANO 10090 Via S. Giorgio Tel. e fax 0119087184 email: darwin@liceodarwin.rivoli.to.it

RELAZIONE FINALE. Istituto di Istruzione Superiore telefono: ITALO CALVINO fax: via Guido Rossa ROZZANO MI

Allegato al documento di classe no. 1.5 Docente Materia Classe Acciavatti Luciana Filosofia 5D RELAZIONE FINALE 1. Considerazioni generali La classe ha partecipato in modo costruttivo al dialogo educativo,

Allegato al documento di classe no. 1.5 Docente Materia Classe Acciavatti Luciana Filosofia 5D RELAZIONE FINALE 1. Considerazioni generali La classe ha partecipato in modo costruttivo al dialogo educativo,

Karl Marx. La rivoluzione e il comunismo

Karl Marx La rivoluzione e il comunismo Rivoluzione e dittatura del proletariato Rivoluzione Il superamento del capitalismo avviene attraverso un evento rivoluzionario in cui il proletariato, conquistando

Karl Marx La rivoluzione e il comunismo Rivoluzione e dittatura del proletariato Rivoluzione Il superamento del capitalismo avviene attraverso un evento rivoluzionario in cui il proletariato, conquistando

HEGEL LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO D I S P E N S A A D U S O D E G L I S T U D E N T I D E L L I C E O S O C I A L E B E S T A

HEGEL LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO D A R I A A N T O N I A D I S P E N S A A D U S O D E G L I S T U D E N T I D E L L I C E O S O C I A L E B E S T A Fenomenologia??? DERIVA DAL GRECO, SIGNIFICA FENOMENO,

HEGEL LA FENOMENOLOGIA DELLO SPIRITO D A R I A A N T O N I A D I S P E N S A A D U S O D E G L I S T U D E N T I D E L L I C E O S O C I A L E B E S T A Fenomenologia??? DERIVA DAL GRECO, SIGNIFICA FENOMENO,

I rapporti sociali di produzione e la coscienza

Lettura 6 Karl Marx - Friedrich Engels I rapporti sociali di produzione e la coscienza K. Marx, F. Engels, L ideologia tedesca, Roma, Editori Riuniti, 1972, pp. 12-14; 35-38 Tra la fine del 1845 e l autunno

Lettura 6 Karl Marx - Friedrich Engels I rapporti sociali di produzione e la coscienza K. Marx, F. Engels, L ideologia tedesca, Roma, Editori Riuniti, 1972, pp. 12-14; 35-38 Tra la fine del 1845 e l autunno

Karl Marx. la vita. opere principali. materialismo dialettico e teoria economica. mercato del lavoro e formazione del plusvalore

Karl Marx la vita Nato a Treviri nel 1818, studiò diritto a Bonn e si laureò in filosofia a Jena. Entrato nella lotta politica, divenne redattore del "Rhein Zeitung" a Colonia. Quando il giornale fu soppresso,

Karl Marx la vita Nato a Treviri nel 1818, studiò diritto a Bonn e si laureò in filosofia a Jena. Entrato nella lotta politica, divenne redattore del "Rhein Zeitung" a Colonia. Quando il giornale fu soppresso,

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO: ABBAGNANO FORNERO LA RICERCA DEL PENSIERO ED. PARAVIA VOL. 1 A

PROGRAMMA DI FILOSOFIA DELLA CLASSE 3^ C - SCIENTIFICO LIBRO DI TESTO UTILIZZATO: ABBAGNANO FORNERO LA RICERCA DEL PENSIERO ED. PARAVIA VOL. 1 A Dal vol. 1 A: Unità 1 L indagine sulla natura: il pensiero

PROGRAMMA DI FILOSOFIA DELLA CLASSE 3^ C - SCIENTIFICO LIBRO DI TESTO UTILIZZATO: ABBAGNANO FORNERO LA RICERCA DEL PENSIERO ED. PARAVIA VOL. 1 A Dal vol. 1 A: Unità 1 L indagine sulla natura: il pensiero

PROGRAMMA FILOSOFIA LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO INNOCENZO XII CLASSE V H. a.s PROF.ssa ELENA IZZI

PROGRAMMA FILOSOFIA LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO INNOCENZO XII ANZIO CLASSE V H a.s. 2015-16 PROF.ssa ELENA IZZI UD. 1 CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD SCHOPENHAUER - Il velo

PROGRAMMA FILOSOFIA LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO INNOCENZO XII ANZIO CLASSE V H a.s. 2015-16 PROF.ssa ELENA IZZI UD. 1 CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO: SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD SCHOPENHAUER - Il velo

LA FILOSOFIA DEL XIX SECOLO

LA FILOSOFIA DEL XIX SECOLO La Fenomenologia dello Spirito di Hegel Gadamer, un grande filosofo contemporaneo, riflette sul passaggio dalla coscienza all autocoscienza La Fenomenologia dello Spirito di

LA FILOSOFIA DEL XIX SECOLO La Fenomenologia dello Spirito di Hegel Gadamer, un grande filosofo contemporaneo, riflette sul passaggio dalla coscienza all autocoscienza La Fenomenologia dello Spirito di

Indice. Nota all edizione italiana di Salvatore Veca Prefazione del curatore Note introduttive Testi citati

Indice Nota all edizione italiana di Salvatore Veca Prefazione del curatore Note introduttive Testi citati Introduzione: osservazioni sulla filosofia politica 1.Quattro domande sulla filosofia politica

Indice Nota all edizione italiana di Salvatore Veca Prefazione del curatore Note introduttive Testi citati Introduzione: osservazioni sulla filosofia politica 1.Quattro domande sulla filosofia politica

Ludwig Feuerbach. 2. Il Rovesciamento dell Idealismo e la critica alla filosofia speculativa

Ludwig Feuerbach VITA I Problemi: L inversione soggetto/predicato L essenza di dio e della religione La creazione di dio ad opera dell uomo struttura dell alienazione religiosa L ateismo Critica alla filosofia

Ludwig Feuerbach VITA I Problemi: L inversione soggetto/predicato L essenza di dio e della religione La creazione di dio ad opera dell uomo struttura dell alienazione religiosa L ateismo Critica alla filosofia

Sociologia. Corso di Sociologia generale

Corso di Sociologia La sociologia della conoscenza e il problema della pianificazione democratica: Karl Mannheim (1893-1947). Nasce a Budapest (padre ungherese, madre tedesca, entrambi di origine ebraica);

Corso di Sociologia La sociologia della conoscenza e il problema della pianificazione democratica: Karl Mannheim (1893-1947). Nasce a Budapest (padre ungherese, madre tedesca, entrambi di origine ebraica);

Senso e limite della dialettica

Senso e limite della dialettica 0. Premessa: ripensare Hegel, rivivere dentro di noi il suo pensiero, nel nostro tempo, com egli stesso ha insegnato (punto di vista di un idealismo assoluto odierno, attuale)

Senso e limite della dialettica 0. Premessa: ripensare Hegel, rivivere dentro di noi il suo pensiero, nel nostro tempo, com egli stesso ha insegnato (punto di vista di un idealismo assoluto odierno, attuale)

Filosofia o. Filosofia??? Per il lavoro che noi faremo, è più opportuno parlare di Storia

Filosofia o Storia della Filosofia??? Per il lavoro che noi faremo, è più opportuno parlare di Storia della Filosofia! Utilità! È un po come per l interesse: della nostra materia non ha molto senso chiedere

Filosofia o Storia della Filosofia??? Per il lavoro che noi faremo, è più opportuno parlare di Storia della Filosofia! Utilità! È un po come per l interesse: della nostra materia non ha molto senso chiedere

ROMANTICISMO E IDEALISMO

LICEO SCIENTIFICO "A. VOLTA" A.S. 2015-2016 CLASSE V^ SEZ. B PROGRAMMA DI FILOSOFIA Volume 2 tomo b. ROMANTICISMO E IDEALISMO La filosofia del Romanticismo La generazione romantica Il dibattito postkantiano.

LICEO SCIENTIFICO "A. VOLTA" A.S. 2015-2016 CLASSE V^ SEZ. B PROGRAMMA DI FILOSOFIA Volume 2 tomo b. ROMANTICISMO E IDEALISMO La filosofia del Romanticismo La generazione romantica Il dibattito postkantiano.

LOCKE. Empirismo = teoria della ragione come un insieme di poteri limitati dall esperienza:

LOCKE L empirismo inglese e il suo fondatore Empirismo = teoria della ragione come un insieme di poteri limitati dall esperienza: - Fonte del processo conoscitivo - Strumento di certificazione delle tesi

LOCKE L empirismo inglese e il suo fondatore Empirismo = teoria della ragione come un insieme di poteri limitati dall esperienza: - Fonte del processo conoscitivo - Strumento di certificazione delle tesi

OLIMPIADI DI FILOSOFIA XXIV EDIZIONE A.S. 2015-2016 VERBALE DELLA SELEZIONE D ISTITUTO

OLIMPIADI DI FILOSOFIA XXIV EDIZIONE A.S. 2015-2016 VERBALE DELLA SELEZIONE D ISTITUTO Il giorno 1 24 /2/ 2016 presso il Liceo classico "Tommaso Campanella" di Reggio Calabria CODICE MECCANOGRAFICO RCPC050008

OLIMPIADI DI FILOSOFIA XXIV EDIZIONE A.S. 2015-2016 VERBALE DELLA SELEZIONE D ISTITUTO Il giorno 1 24 /2/ 2016 presso il Liceo classico "Tommaso Campanella" di Reggio Calabria CODICE MECCANOGRAFICO RCPC050008

Le basi del Moderno: Schopenhauer e Nietzsche.

Le basi del Moderno: Schopenhauer e Nietzsche. Arthur Schopenhauer (1788-1860). Il mondo come volontà e rappresentazione (1819) L arte è una forma di conoscenza privilegiata, conoscenza di ciò che esiste

Le basi del Moderno: Schopenhauer e Nietzsche. Arthur Schopenhauer (1788-1860). Il mondo come volontà e rappresentazione (1819) L arte è una forma di conoscenza privilegiata, conoscenza di ciò che esiste

Avvertenza. L autore, là dove lo ha ritenuto necessario, ha adattato e modificato la traduzione italiana rendendola più fedele al testo originale,

A11 Avvertenza. L autore, là dove lo ha ritenuto necessario, ha adattato e modificato la traduzione italiana rendendola più fedele al testo originale, riportato nelle note a piè di pagina. Maria Teresa

A11 Avvertenza. L autore, là dove lo ha ritenuto necessario, ha adattato e modificato la traduzione italiana rendendola più fedele al testo originale, riportato nelle note a piè di pagina. Maria Teresa

CLASSE 4^B PROGRAMMA DI FILOSOFIA (a.s ) Caratteristiche e correnti fondamentali del Rinascimento filosofico

CLASSE 4^B PROGRAMMA DI FILOSOFIA (a.s. 2014-15) UNITA 1 - DAL RINASCIMENTO ALLA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA Autori e problemi Caratteristiche e correnti fondamentali del Rinascimento filosofico La Rivoluzione

CLASSE 4^B PROGRAMMA DI FILOSOFIA (a.s. 2014-15) UNITA 1 - DAL RINASCIMENTO ALLA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA Autori e problemi Caratteristiche e correnti fondamentali del Rinascimento filosofico La Rivoluzione

FILOSOFIA cos è? perché studiarla? di cosa si occupa il filosofo? prof. Elisabetta Sangalli

FILOSOFIA cos è? perché studiarla? di cosa si occupa il filosofo? prof. Elisabetta Sangalli Quali sono natura ruolo e scopo della filosofia? cerchiamo una risposta a questi interrogativi nelle parole degli

FILOSOFIA cos è? perché studiarla? di cosa si occupa il filosofo? prof. Elisabetta Sangalli Quali sono natura ruolo e scopo della filosofia? cerchiamo una risposta a questi interrogativi nelle parole degli

La filosofia. Storia della filosofia contemporanea

La filosofia Storia della filosofia contemporanea Che cos è la filosofia? Concezione tradizionale della filosofia La filosofia è una disciplina scolastica o accademica, che ha per oggetto la storia del

La filosofia Storia della filosofia contemporanea Che cos è la filosofia? Concezione tradizionale della filosofia La filosofia è una disciplina scolastica o accademica, che ha per oggetto la storia del

Filosofia del Diritto. A.A. 2014/15 Prof. Guido Saraceni

Filosofia del Diritto A.A. 2014/15 Prof. Guido Saraceni Cosa è la filosofia? Una nottola che si leva in volo quando il sole tramonta La filosofia nasce dallo stupore La filosofia è amore della conoscenza

Filosofia del Diritto A.A. 2014/15 Prof. Guido Saraceni Cosa è la filosofia? Una nottola che si leva in volo quando il sole tramonta La filosofia nasce dallo stupore La filosofia è amore della conoscenza

Hannah Arendt Per i contenuti si è fatto riferimento al testo: Storia della Filosofia di M. De Bartolomeo-V. Magni

Hannah Arendt 1906-1975 Per i contenuti si è fatto riferimento al testo: Storia della Filosofia di M. De Bartolomeo-V. Magni Vita e opere Costretta a rifugiarsi negli USA con l avvento del Nazismo Scrisse:

Hannah Arendt 1906-1975 Per i contenuti si è fatto riferimento al testo: Storia della Filosofia di M. De Bartolomeo-V. Magni Vita e opere Costretta a rifugiarsi negli USA con l avvento del Nazismo Scrisse:

LE ORIGINI DEL PENSIERO FILOSOFICO

LE ORIGINI DEL PENSIERO FILOSOFICO Argomenti Una definizione di FILOSOFIA Dal mito al logos Le peculiarità della società greca UNA DEFINIZIONE FILOSOFIA: RICERCA RAZIONALE SUI FONDAMENTI DELL ESSERE, DEL

LE ORIGINI DEL PENSIERO FILOSOFICO Argomenti Una definizione di FILOSOFIA Dal mito al logos Le peculiarità della società greca UNA DEFINIZIONE FILOSOFIA: RICERCA RAZIONALE SUI FONDAMENTI DELL ESSERE, DEL

Rivoluzione francese -rivoluzione politica Es. nasce il potere basato sul consenso individualismo

Sociologia= costruzione intellettuale del mondo moderno* Quando nasce? Accelerazione della storia Mondo moderno: da intendersi come quello della società moderna (concetto sociologico), non come quello

Sociologia= costruzione intellettuale del mondo moderno* Quando nasce? Accelerazione della storia Mondo moderno: da intendersi come quello della società moderna (concetto sociologico), non come quello

Classe: 5 G Anno Scolastico: 2015-2016. Testo adottato: N. Abbagnano, G. Fornero, G. Burghi La ricerca del pensiero, vol.2b,3a, 3B, Paravia.

PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA Classe: 5 G Anno Scolastico: 2015-2016 Docente: Bianca Maria Poggiali Testo adottato: N. Abbagnano, G. Fornero, G. Burghi La ricerca del pensiero, vol.2b,3a, 3B, Paravia.

PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA Classe: 5 G Anno Scolastico: 2015-2016 Docente: Bianca Maria Poggiali Testo adottato: N. Abbagnano, G. Fornero, G. Burghi La ricerca del pensiero, vol.2b,3a, 3B, Paravia.

CARLO LEVI SCRITTORE, PITTORE, MEDICO, GIORNALISTA, MERIDIONALISTA

CARLO LEVI SCRITTORE, PITTORE, MEDICO, GIORNALISTA, MERIDIONALISTA 29 Novembre 1902: nasce a Torino in un agiata famiglia ebraica 1924: si laurea in Medicina 1929: partecipa alla mostra sei pittori di

CARLO LEVI SCRITTORE, PITTORE, MEDICO, GIORNALISTA, MERIDIONALISTA 29 Novembre 1902: nasce a Torino in un agiata famiglia ebraica 1924: si laurea in Medicina 1929: partecipa alla mostra sei pittori di

Ludwig Andreas Feuerbach. Copyright 2006, 2015 Stefano Martini

Ludwig Andreas Feuerbach 1 L E T I C A D E L L A «I N T E R S O G G E T T I V I T À» Introduzione 2 3 Non c è dubbio che la filosofia feuerbachiana costituisce il momento più alto del processo di progressiva

Ludwig Andreas Feuerbach 1 L E T I C A D E L L A «I N T E R S O G G E T T I V I T À» Introduzione 2 3 Non c è dubbio che la filosofia feuerbachiana costituisce il momento più alto del processo di progressiva

PROGRAMMAZIONE COMUNE DEL DIPARTIMENTO: FILOSOFIA

PROGRAMMAZIONE COMUNE DEL DIPARTIMENTO: FILOSOFIA INDIRIZZO: Liceo scientifico / Liceo scientifico opzione scienze applicate / Liceo Scienze umane Classi: Quinte DISCIPLINA: Filosofia COMPETENZE da raggiungere

PROGRAMMAZIONE COMUNE DEL DIPARTIMENTO: FILOSOFIA INDIRIZZO: Liceo scientifico / Liceo scientifico opzione scienze applicate / Liceo Scienze umane Classi: Quinte DISCIPLINA: Filosofia COMPETENZE da raggiungere

Di famiglia agiata, viaggiò molto. Visse tra la fine del Settecento e l Ottocento in Germania.

Di famiglia agiata, viaggiò molto. Visse tra la fine del Settecento e l Ottocento in Germania. Critica a Fichte L Io fichtiano pone se stesso perché pura attività autoponentesi e oppone inconsciamente

Di famiglia agiata, viaggiò molto. Visse tra la fine del Settecento e l Ottocento in Germania. Critica a Fichte L Io fichtiano pone se stesso perché pura attività autoponentesi e oppone inconsciamente

Dal volume di Simone Ragazzoni, 2008,Genova, Il Nuovo Melangolo Editore, una presentazione di Fabio Gabetta HARRY POTTER E LA FILOSOFIA

Dal volume di Simone Ragazzoni, 2008,Genova, Il Nuovo Melangolo Editore, una presentazione di Fabio Gabetta HARRY POTTER E LA FILOSOFIA UNA PERICOLOSA INSENSATEZZA Non esiste un solo mondo (la saga compara

Dal volume di Simone Ragazzoni, 2008,Genova, Il Nuovo Melangolo Editore, una presentazione di Fabio Gabetta HARRY POTTER E LA FILOSOFIA UNA PERICOLOSA INSENSATEZZA Non esiste un solo mondo (la saga compara

Kant, Hegel e noi. Introduzione

Kant, Hegel e noi Introduzione 1. Il livello esistenziale del discorso speculativo filosofico: la filosofia è scienza, sapere oggettivo, ma anche molto di più, è testimonianza personale, è la vita stessa

Kant, Hegel e noi Introduzione 1. Il livello esistenziale del discorso speculativo filosofico: la filosofia è scienza, sapere oggettivo, ma anche molto di più, è testimonianza personale, è la vita stessa

LE TEORIE DELL ASSISTENZA INFERMIERISTICA

Università degli Studi di Pavia Corso di Laurea in Infermieristica LE TEORIE DELL ASSISTENZA Piera Bergomi Obiettivi della materia Obiettivo generale Portare lo studente a conoscere, analizzare e saper

Università degli Studi di Pavia Corso di Laurea in Infermieristica LE TEORIE DELL ASSISTENZA Piera Bergomi Obiettivi della materia Obiettivo generale Portare lo studente a conoscere, analizzare e saper

John Dewey (1859-1952) La rivoluzione copernicana in pedagogia

John Dewey (1859-1952) La rivoluzione copernicana in pedagogia Brevi cenni biografici John Dewey nacque il 20 ottobre 1859 a Baltimora, nel Vermont (USA), da una famiglia puritana di modeste condizioni

John Dewey (1859-1952) La rivoluzione copernicana in pedagogia Brevi cenni biografici John Dewey nacque il 20 ottobre 1859 a Baltimora, nel Vermont (USA), da una famiglia puritana di modeste condizioni

La realtà non è una sostanza statica: la categoria fondante della realtà hegeliana è proprio il divenire.

5. Il concetto hegeliano di Assoluto e la dialettica La realtà, per Hegel, è l Assoluto che si manifesta. L Assoluto è lo Spirito o la Ragione così come li abbiamo intesi finora, ossia: un soggetto spirituale

5. Il concetto hegeliano di Assoluto e la dialettica La realtà, per Hegel, è l Assoluto che si manifesta. L Assoluto è lo Spirito o la Ragione così come li abbiamo intesi finora, ossia: un soggetto spirituale

Kierkegaard l esistenza come possibilità e fede

l esistenza come possibilità e fede Antitesi all idealismo: Singolo contro lo spirito universale Esistenza concreta contro ragione astratta Libertà come possibilità contro libertà come necessità Alternative

l esistenza come possibilità e fede Antitesi all idealismo: Singolo contro lo spirito universale Esistenza concreta contro ragione astratta Libertà come possibilità contro libertà come necessità Alternative

PROGRAMMA ANNUALE: ANNO SCOLASTICO 2014-2015

PROGRAMMA ANNUALE: ANNO SCOLASTICO 2014-2015 ISTITUTO: LINGUISTICO CLASSE: V MATERIA: FILOSOFIA Modulo n 1 KANT E LA FILOFOFIA CRITICA Il significato del criticismo come filosofia del limite. La Critica

PROGRAMMA ANNUALE: ANNO SCOLASTICO 2014-2015 ISTITUTO: LINGUISTICO CLASSE: V MATERIA: FILOSOFIA Modulo n 1 KANT E LA FILOFOFIA CRITICA Il significato del criticismo come filosofia del limite. La Critica

Programmazione annuale

Programmazione annuale a.s. 2013/2014 Docente: Chiara Bertollo Materia: Filosofia Classe: V C 1. Nel primo consiglio di classe (3 ottobre 2013) sono stati definiti gli obiettivi educativo-cognitivi generali

Programmazione annuale a.s. 2013/2014 Docente: Chiara Bertollo Materia: Filosofia Classe: V C 1. Nel primo consiglio di classe (3 ottobre 2013) sono stati definiti gli obiettivi educativo-cognitivi generali

RELIGIONE Classe I sez. B Programma effettivamente svolto dal docente Maurizio Ormas

RELIGIONE Classe I sez. B OBIETTIVI DEL BIENNIO 1. Saper individuare lo specifico della religione e dell esperienza religiosa, distinguendo tra domanda di senso, risposta religiosa e fede. 2. Saper individuare

RELIGIONE Classe I sez. B OBIETTIVI DEL BIENNIO 1. Saper individuare lo specifico della religione e dell esperienza religiosa, distinguendo tra domanda di senso, risposta religiosa e fede. 2. Saper individuare

CARATTERI GENERALI DEL MARXISMO

KARL MARX n. Treviri (Germania) 1818 - m. Londra 1883 Opere: 1843: Critica della filosofia del diritto di Hegel 1844-47: Annali franco-tedeschi Manoscritti economico-filosofici Tesi su Feuerbach L ideologia

KARL MARX n. Treviri (Germania) 1818 - m. Londra 1883 Opere: 1843: Critica della filosofia del diritto di Hegel 1844-47: Annali franco-tedeschi Manoscritti economico-filosofici Tesi su Feuerbach L ideologia

KARL JASPERS: Ragione esistenziale e nichilismo teologico

Giorgio Penzo KARL JASPERS: Ragione esistenziale e nichilismo teologico Saggio sulla filosofia dell'esistenza a cura di Laura Bonvicini e Claudio Berto ARACNE Copyright MMVIII ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it

Giorgio Penzo KARL JASPERS: Ragione esistenziale e nichilismo teologico Saggio sulla filosofia dell'esistenza a cura di Laura Bonvicini e Claudio Berto ARACNE Copyright MMVIII ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it

Religione Linguaggio Conoscenza

Biografia Etica e Politica Metodo e Filosofia Opere Religione Linguaggio Conoscenza Londra Parigi Berlino Firenze Thomas Hobbes nacque a Malmesbury, nel Wiltshire, in Inghilterra, il 5 aprile 1588. Cresciuto

Biografia Etica e Politica Metodo e Filosofia Opere Religione Linguaggio Conoscenza Londra Parigi Berlino Firenze Thomas Hobbes nacque a Malmesbury, nel Wiltshire, in Inghilterra, il 5 aprile 1588. Cresciuto

R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^

R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^ OBIETTIVI FORMATIVI Osservare e scoprire nel mondo i segni di una presenza divina. Riconoscere l importanza delle ricorrenze religiose nella vita degli

R E L I G I O N E C A T T O L I C A C L A S S E 1 ^ OBIETTIVI FORMATIVI Osservare e scoprire nel mondo i segni di una presenza divina. Riconoscere l importanza delle ricorrenze religiose nella vita degli

Dalle posizioni della sinistra hegeliana al distacco da Hegel, seguendo Feuerbach

L OPERA GIOVANILE DI MARX Feuerbach Critica in Hegel l errore logico, ovvero l inversione tra soggetto e predicato Passaggio all attività giornalistica (le critiche al regime prussiano gli precludono la

L OPERA GIOVANILE DI MARX Feuerbach Critica in Hegel l errore logico, ovvero l inversione tra soggetto e predicato Passaggio all attività giornalistica (le critiche al regime prussiano gli precludono la

Il significato dell uomo in Marx e in Husserl di Enzo Paci

Il significato dell uomo in Marx e in Husserl di Enzo Paci Si sa che uno dei temi fondamentali del marxismo è la lotta contro la riduzione della forza lavoro a merce. Questa lotta è anche lotta contro

Il significato dell uomo in Marx e in Husserl di Enzo Paci Si sa che uno dei temi fondamentali del marxismo è la lotta contro la riduzione della forza lavoro a merce. Questa lotta è anche lotta contro

Centro Studi e Ricerche per la Volontà di Bene PROGRAMMA ATTIVITÀ2014/15. Tel

Centro Studi e Ricerche per la Volontà di Bene PROGRAMMA ATTIVITÀ2014/15 Tel. +39 389.1398330 www.urielcentrostudi.it info@urielcentrostudi.it Uriel ha lo scopo di creare un centro di studi, ricerche e

Centro Studi e Ricerche per la Volontà di Bene PROGRAMMA ATTIVITÀ2014/15 Tel. +39 389.1398330 www.urielcentrostudi.it info@urielcentrostudi.it Uriel ha lo scopo di creare un centro di studi, ricerche e

VICENDE STORICO- COSTITUZIONALI. prof.ssa Carli Moretti Donatella 1

VICENDE STORICO- COSTITUZIONALI prof.ssa Carli Moretti Donatella 1 Periodo 1861-1922 STATO LIBERALE Proclamazione del Regno d Italia Re: Vittorio Emanuele II Quando nasce l Italia si parla di piemontizzazione

VICENDE STORICO- COSTITUZIONALI prof.ssa Carli Moretti Donatella 1 Periodo 1861-1922 STATO LIBERALE Proclamazione del Regno d Italia Re: Vittorio Emanuele II Quando nasce l Italia si parla di piemontizzazione

PROGRAMMA DI STORIA. Classe II sez. D Anno scolastico 2015/2016. Stati e istituzioni fra XVII e XVIII secolo

PROGRAMMA DI STORIA Classe II sez. D Anno scolastico 2015/2016 Stati e istituzioni fra XVII e XVIII secolo L assolutismo compiuto: la Francia di Luigi XIV La monarchia parlamentare inglese La Spagna e

PROGRAMMA DI STORIA Classe II sez. D Anno scolastico 2015/2016 Stati e istituzioni fra XVII e XVIII secolo L assolutismo compiuto: la Francia di Luigi XIV La monarchia parlamentare inglese La Spagna e

vai alla scheda del libro su

Margherita Redaelli Lezioni di libertà Hannah Arendt in America vai alla scheda del libro su www.edizioniets.com Edizioni ETS www.edizioniets.com Copyright 2014 EDIZIONI ETS Piazza Carrara, 16-19, I-56126

Margherita Redaelli Lezioni di libertà Hannah Arendt in America vai alla scheda del libro su www.edizioniets.com Edizioni ETS www.edizioniets.com Copyright 2014 EDIZIONI ETS Piazza Carrara, 16-19, I-56126

ITALO SVEVO. prof.ssa Bosisio Laura

Nacque a Trieste nel 1861, il suo vero nome è Aron Hector Schmitz; Genitori ebrei; Settimo di otto fratelli; Studiò in un collegio tedesco; 1887: Rientra a Trieste ed inizia studi tecnici ma coltiva grande

Nacque a Trieste nel 1861, il suo vero nome è Aron Hector Schmitz; Genitori ebrei; Settimo di otto fratelli; Studiò in un collegio tedesco; 1887: Rientra a Trieste ed inizia studi tecnici ma coltiva grande

Indice. 1 Pedagogia di Giovanni Gentile

INSEGNAMENTO DI STORIA DELLA PEDAGOGIA LEZIONE III GIOVANNI GENTILE PROF. CARMINE PISCOPO Indice 1 Pedagogia di Giovanni Gentile-------------------------------------------------------------------------3

INSEGNAMENTO DI STORIA DELLA PEDAGOGIA LEZIONE III GIOVANNI GENTILE PROF. CARMINE PISCOPO Indice 1 Pedagogia di Giovanni Gentile-------------------------------------------------------------------------3

La formazione delle politiche risorgimentali in Italia

La formazione delle politiche risorgimentali in Italia Oltre le società segrete I fallimenti dei moti del 1831 producono in Italia una crisi delle strategie settarie. Si sviluppano due nuove tendenze:

La formazione delle politiche risorgimentali in Italia Oltre le società segrete I fallimenti dei moti del 1831 producono in Italia una crisi delle strategie settarie. Si sviluppano due nuove tendenze:

D ARIA DISPENSA AD USO DEGLI STUDENTI DEL LICEO SOCIAALE BESTA DI MILANO FRIEDRICH NIETZSCHE ( )

D ARIA DISPENSA AD USO DEGLI STUDENTI DEL LICEO SOCIAALE BESTA DI MILANO FRIEDRICH NIETZSCHE (1844-1900) LE OPERE DA RICORDARE 1872 LA NASCITA DELLA TRAGEDIA DALLO SPIRITO DELLA MUSICA UMANO TROPPO UMANO

D ARIA DISPENSA AD USO DEGLI STUDENTI DEL LICEO SOCIAALE BESTA DI MILANO FRIEDRICH NIETZSCHE (1844-1900) LE OPERE DA RICORDARE 1872 LA NASCITA DELLA TRAGEDIA DALLO SPIRITO DELLA MUSICA UMANO TROPPO UMANO

Sempre del Novecento sono numerosi giornali veri e propri organi di partito. Il Giornale (fondato nel 1974 dal giornalista liberale Indro Montanelli,

Il quotidiano Quasi tutti i grandi quotidiani italiani sono nati durante il Risorgimento ( seconda metà 1800.) L'Osservatore Romano (il giornale ufficiale del Vaticano) è del 1845. La Nazione di Firenze

Il quotidiano Quasi tutti i grandi quotidiani italiani sono nati durante il Risorgimento ( seconda metà 1800.) L'Osservatore Romano (il giornale ufficiale del Vaticano) è del 1845. La Nazione di Firenze

III CICLO PER IL DOTTORATO DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

DOTTORATO 145 III CICLO PER IL DOTTORATO DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA Il ciclo di Dottorato ha una durata triennale e mira al completamento della formazione scientifica e alla stesura, difesa e pubblicazione

DOTTORATO 145 III CICLO PER IL DOTTORATO DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA Il ciclo di Dottorato ha una durata triennale e mira al completamento della formazione scientifica e alla stesura, difesa e pubblicazione

RELIGIONE - CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA COMPETENZE ABILITA CONOSCENZE

ISTITUTO MARIA CONSOLATRICE SCUOLA PRIMARIA CURRICOLO VERTICALE DI IRC a.s 2014-2015 RELIGIONE - CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA L'alunno riflette su Dio Creatore e Padre,sui dati fondamentali della vita

ISTITUTO MARIA CONSOLATRICE SCUOLA PRIMARIA CURRICOLO VERTICALE DI IRC a.s 2014-2015 RELIGIONE - CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA L'alunno riflette su Dio Creatore e Padre,sui dati fondamentali della vita

Matteo Bonato Bologna, 28/02/2015

Matteo Bonato Bologna, 28/02/2015 INTRODUZIONE Metafisica «Metafisica» di Aristotele: ricerca delle proposizioni implicite in ogni nostro discorso, delle verità «prime», verità presupposte da ogni ricerca

Matteo Bonato Bologna, 28/02/2015 INTRODUZIONE Metafisica «Metafisica» di Aristotele: ricerca delle proposizioni implicite in ogni nostro discorso, delle verità «prime», verità presupposte da ogni ricerca

1. Le reazioni alla filosofia di Hegel: da Kierkegaard a Schopenhauer

1. Le reazioni alla filosofia di Hegel: da Kierkegaard a Schopenhauer Di cosa parleremo L idealismo esercita una profonda influenza sui pensatori successivi a Hegel, suscitando spesso dure critiche e decise

1. Le reazioni alla filosofia di Hegel: da Kierkegaard a Schopenhauer Di cosa parleremo L idealismo esercita una profonda influenza sui pensatori successivi a Hegel, suscitando spesso dure critiche e decise

LICEO SCIENTIFICO STATALE "C.CAFIERO" BARLETTA (BT) A.S.2015/16 CLASSE 4'^B PROGRAMMA DI FILOSOFIA prof. Cosimo Damiano Rociola Libro di testo utilizzato: "Il Testo Filosofico", Cioffi, Luppi, Vigorelli,

LICEO SCIENTIFICO STATALE "C.CAFIERO" BARLETTA (BT) A.S.2015/16 CLASSE 4'^B PROGRAMMA DI FILOSOFIA prof. Cosimo Damiano Rociola Libro di testo utilizzato: "Il Testo Filosofico", Cioffi, Luppi, Vigorelli,

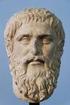

Argomenti. Vita ed opere. La dottrina delle idee. La concezione dell'anima. Filosofia, amore, bellezza. Il pensiero politico.

Argomenti Vita ed opere La dottrina delle idee La concezione dell'anima Filosofia, amore, bellezza Il pensiero politico L'ultimo Platone Apologia Lettere Dialoghi PLATONE (428/27-348/47) Filosofia come

Argomenti Vita ed opere La dottrina delle idee La concezione dell'anima Filosofia, amore, bellezza Il pensiero politico L'ultimo Platone Apologia Lettere Dialoghi PLATONE (428/27-348/47) Filosofia come

FACOLTÀ DI FILOSOFIA FILOSOFICHE

FACOLTÀ DI FILOSOFIA Corso di Laurea MAGISTRALE in SCIENZE FILOSOFICHE PRESENTAZIONE La Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche propone un percorso formativo del tutto innovativo nel panorama universitario

FACOLTÀ DI FILOSOFIA Corso di Laurea MAGISTRALE in SCIENZE FILOSOFICHE PRESENTAZIONE La Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche propone un percorso formativo del tutto innovativo nel panorama universitario

Introduzione alla storia lezione n. 2. Prof. Marco Bartoli

Introduzione alla storia lezione n. 2 Prof. Marco Bartoli una domanda che il passato pone al presente L incomprensione del presente nasce inevitabilmente dall ignoranza del passato. Ma non è forse meno

Introduzione alla storia lezione n. 2 Prof. Marco Bartoli una domanda che il passato pone al presente L incomprensione del presente nasce inevitabilmente dall ignoranza del passato. Ma non è forse meno

FILOSOFIA TEORETICA LO SCONTRO DELLE IMMAGINI (4/4)

Torino, 24 ottobre 2016 Laurea triennale in Filosofia Anno accademico 2016/2017 FILOSOFIA TEORETICA LO SCONTRO DELLE IMMAGINI (4/4) XX secolo Enrico Terrone (FMSH-CEM, Paris / LabOnt, Turin) SELLARS In

Torino, 24 ottobre 2016 Laurea triennale in Filosofia Anno accademico 2016/2017 FILOSOFIA TEORETICA LO SCONTRO DELLE IMMAGINI (4/4) XX secolo Enrico Terrone (FMSH-CEM, Paris / LabOnt, Turin) SELLARS In

Testo di riferimento: il NUOVO protagonisti e testi della filosofia

LICEO SCIENTIFICO STATALE A. EINSTEIN tot. Ore 98/99 Palermo ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PROGRAMMA DI FILOSOFIA CLASSE 3^ G Testo di riferimento: il NUOVO protagonisti e testi della filosofia N. Abbagnano

LICEO SCIENTIFICO STATALE A. EINSTEIN tot. Ore 98/99 Palermo ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PROGRAMMA DI FILOSOFIA CLASSE 3^ G Testo di riferimento: il NUOVO protagonisti e testi della filosofia N. Abbagnano

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA Anno scolastico: 2015-6 Quinto anno Dipartimento di: FILOSOFIA 1. COMPETENZE DISCIPLINARI Competenze disciplinari: 1- Utilizzare il lessico e le categorie specifiche

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA Anno scolastico: 2015-6 Quinto anno Dipartimento di: FILOSOFIA 1. COMPETENZE DISCIPLINARI Competenze disciplinari: 1- Utilizzare il lessico e le categorie specifiche

RELAZIONE FINALE BRAMBILLA ANTONIA

RELAZIONE FINALE DOCENTE BRAMBILLA ANTONIA MATERIA FILOSOFIA CLASSE - SEZIONE 5^ SEZ. M 1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE La classe, nella quale ho insegnato filosofia e storia solo nel quinto anno di corso,

RELAZIONE FINALE DOCENTE BRAMBILLA ANTONIA MATERIA FILOSOFIA CLASSE - SEZIONE 5^ SEZ. M 1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE La classe, nella quale ho insegnato filosofia e storia solo nel quinto anno di corso,

Dagli OSA agli OBIETTIVI FORMATIVI RELIGIONE CATTOLICA CLASSE I

CLASSE I Dio creatore e Padre di tutti gli uomini. Gesù di Nazaret, l Emmanuele Dio con noi. La Chiesa, comunità dei cristiani aperta a tutti i popoli. 1) Scoprire nell ambiente i segni che richiamano

CLASSE I Dio creatore e Padre di tutti gli uomini. Gesù di Nazaret, l Emmanuele Dio con noi. La Chiesa, comunità dei cristiani aperta a tutti i popoli. 1) Scoprire nell ambiente i segni che richiamano

11. L emigrazione in America e il ritorno agli antichi 384 12. Habermas e Apel: la prassi e la comunicazione 388

Prefazione xi 1. Contro e oltre Hegel 3 1. Herbart 3 2. Fries 7 3. Trendelenburg 8 4. Schopenhauer: vita e opere 10 5. Schopenhauer: la conoscenza 11 6. Schopenhauer: la volontà 15 7. Schopenhauer: la

Prefazione xi 1. Contro e oltre Hegel 3 1. Herbart 3 2. Fries 7 3. Trendelenburg 8 4. Schopenhauer: vita e opere 10 5. Schopenhauer: la conoscenza 11 6. Schopenhauer: la volontà 15 7. Schopenhauer: la

Ludwig Andreas Feuerbach e l etica della «intersoggettività» Copyright 2006 Stefano Martini

Ludwig Andreas Feuerbach e l etica della «intersoggettività» 1 Introduzione 2 Introduzione Non c è dubbio che la filosofia feuerbachiana costituisce il momento più alto del processo di progressiva umanizzazione

Ludwig Andreas Feuerbach e l etica della «intersoggettività» 1 Introduzione 2 Introduzione Non c è dubbio che la filosofia feuerbachiana costituisce il momento più alto del processo di progressiva umanizzazione

I filosofi hanno finora soltanto interpretato il mondo in diversi modi; ora si tratta di trasformarlo

KARL MARX (1818-1883) "I filosofi hanno finora soltanto interpretato il mondo in diversi modi; ora si tratta di trasformarlo" (cfr. 11 Tesi su Feuerbach). Con questa celebre affermazione incisa pure sulla

KARL MARX (1818-1883) "I filosofi hanno finora soltanto interpretato il mondo in diversi modi; ora si tratta di trasformarlo" (cfr. 11 Tesi su Feuerbach). Con questa celebre affermazione incisa pure sulla

OMELIA : NOTTE DI NATALE

OMELIA : NOTTE DI NATALE Che cosa significa essere qui? Ognuno può dare la sua risposta però la risposta vera è una sola. Il natale è contemporaneamente la grandezza di Dio e la sua benevola vicinanza

OMELIA : NOTTE DI NATALE Che cosa significa essere qui? Ognuno può dare la sua risposta però la risposta vera è una sola. Il natale è contemporaneamente la grandezza di Dio e la sua benevola vicinanza

Presentazione del portale realizzato dall Osservatorio Permanente Giovani-Editori

Presentazione del portale www.ilquotidianoinclasse.it realizzato dall Osservatorio Permanente Giovani-Editori Chi siamo: gli obiettivi Lo scopo dell'osservatorio Permanente Giovani-Editori è quello di

Presentazione del portale www.ilquotidianoinclasse.it realizzato dall Osservatorio Permanente Giovani-Editori Chi siamo: gli obiettivi Lo scopo dell'osservatorio Permanente Giovani-Editori è quello di

12 Il mercato del lavoro dei politici

INTroDUzIoNE La figura del politico e quella dell elettore sono alla base del concetto di democrazia rappresentativa. Ma chi è il politico? Ed è giusto considerare quella del politico una professione come

INTroDUzIoNE La figura del politico e quella dell elettore sono alla base del concetto di democrazia rappresentativa. Ma chi è il politico? Ed è giusto considerare quella del politico una professione come

Laurea triennale in Scienze Religiose

Laurea triennale in Scienze Religiose Il titolo accademico di laurea triennale in Scienze Religiose è propedeutico a successivi titoli di laurea magistrale (per il titolo magistrale è attivo l' indirizzo

Laurea triennale in Scienze Religiose Il titolo accademico di laurea triennale in Scienze Religiose è propedeutico a successivi titoli di laurea magistrale (per il titolo magistrale è attivo l' indirizzo

Schopenhauer Le radici del sistema

Le radici del sistema Sintesi di esperienze eterogenee: Platone Kant Illuminismo Voltaire Romanticismo Idealismo Spiritualità indiana (Vecchiotti Abbagnano) il velo di Maya Potere divino mediante il quale

Le radici del sistema Sintesi di esperienze eterogenee: Platone Kant Illuminismo Voltaire Romanticismo Idealismo Spiritualità indiana (Vecchiotti Abbagnano) il velo di Maya Potere divino mediante il quale

Tre momenti nel passaggio dal discorso filosofico al discorso sociologico della modernità: Kant, Hegel e Marx

Tre momenti nel passaggio dal discorso filosofico al discorso sociologico della modernità: Kant, Hegel e Marx Kant (1724-1804), nella Risposta alla domanda Che cos è l Illuminismo rivoltagli nel 1784)

Tre momenti nel passaggio dal discorso filosofico al discorso sociologico della modernità: Kant, Hegel e Marx Kant (1724-1804), nella Risposta alla domanda Che cos è l Illuminismo rivoltagli nel 1784)

LICEO SCIENTIFICO G. MARCONI A.S. 2015/2016 CLASSE IV D PROGRAMMA DI FILOSOFIA PROF.SSA ANTONIETTA PISTONE

LICEO SCIENTIFICO G. MARCONI A.S. 2015/2016 CLASSE IV D PROGRAMMA DI FILOSOFIA PROF.SSA ANTONIETTA PISTONE Filosofia cultura cittadinanza 2 Dall Umanesimo a Hegel, A. La Vergata, F. Trabattoni Unità 1:

LICEO SCIENTIFICO G. MARCONI A.S. 2015/2016 CLASSE IV D PROGRAMMA DI FILOSOFIA PROF.SSA ANTONIETTA PISTONE Filosofia cultura cittadinanza 2 Dall Umanesimo a Hegel, A. La Vergata, F. Trabattoni Unità 1:

Violetta di campo. È il canto della violetta, non lasciamolo solo il dolore dell uomo

Violetta di campo È il canto della violetta, non lasciamolo solo il dolore dell uomo Le immagini sono state realizzate dalla stessa autrice. Giannina Meloni VIOLETTA DI CAMPO È il canto della violetta,

Violetta di campo È il canto della violetta, non lasciamolo solo il dolore dell uomo Le immagini sono state realizzate dalla stessa autrice. Giannina Meloni VIOLETTA DI CAMPO È il canto della violetta,

PENSIERO FILOSOFICO E PENSIERO BIBLICO: RECIPROCHE INFLUENZE

PENSIERO FILOSOFICO E PENSIERO BIBLICO: RECIPROCHE INFLUENZE Punti di contatto della filosofia ellenistica con il pensiero biblico La filosofia si presenta come itinerario di saggezza. Il vero sapere deve

PENSIERO FILOSOFICO E PENSIERO BIBLICO: RECIPROCHE INFLUENZE Punti di contatto della filosofia ellenistica con il pensiero biblico La filosofia si presenta come itinerario di saggezza. Il vero sapere deve

Nel 1953, al congresso della Federazione sindacale mondiale

Nel 1953, al congresso della Federazione sindacale mondiale Sorbonne Sorbonne, l Università di Parigi, il mito del cambiamento, il maggio incruento di una rivoluzione colorata. Le grandi idee del Novecento

Nel 1953, al congresso della Federazione sindacale mondiale Sorbonne Sorbonne, l Università di Parigi, il mito del cambiamento, il maggio incruento di una rivoluzione colorata. Le grandi idee del Novecento

Papa Francesco e l Europa. Il discorso di Strasburgo. Maurizio Ambrosini, università di Milano

Papa Francesco e l Europa. Il discorso di Strasburgo Maurizio Ambrosini, università di Milano Un viaggio in tre tappe Prima uscita dalla città del Vaticano: Lampedusa, porta dell Europa (2013) Primo viaggio

Papa Francesco e l Europa. Il discorso di Strasburgo Maurizio Ambrosini, università di Milano Un viaggio in tre tappe Prima uscita dalla città del Vaticano: Lampedusa, porta dell Europa (2013) Primo viaggio

QUANDO NASCE IL PRIMO RACCONTO DELLA CREAZIONE?

QUANDO NASCE IL PRIMO RACCONTO DELLA CREAZIONE? Nel racconto del primo capitolo della Genesi (Gen 1-2,4a) il creatore del mondo non è una divinità pagana ma il Dio d Israele. Egli è il Dio di Abramo, di

QUANDO NASCE IL PRIMO RACCONTO DELLA CREAZIONE? Nel racconto del primo capitolo della Genesi (Gen 1-2,4a) il creatore del mondo non è una divinità pagana ma il Dio d Israele. Egli è il Dio di Abramo, di

Umanesimo e Rinascimento

Umanesimo e Rinascimento Caratteri generali di Pietro Gavagnin Scuola di Atene, Raffaello Humanitas = educazione e formazione dell uomo a) Non c è più un Dio ordinatore e perciò ci sarà una cosmologia

Umanesimo e Rinascimento Caratteri generali di Pietro Gavagnin Scuola di Atene, Raffaello Humanitas = educazione e formazione dell uomo a) Non c è più un Dio ordinatore e perciò ci sarà una cosmologia

Il mito della caverna

Il mito della caverna PERCHE USARE IL MITO? Come evocazione: rende più affascinante il concetto filosofico. Come spiegazione là dove la ragione e la filosofia non riescono a rispondere. IL MITO DELLA CAVERNA

Il mito della caverna PERCHE USARE IL MITO? Come evocazione: rende più affascinante il concetto filosofico. Come spiegazione là dove la ragione e la filosofia non riescono a rispondere. IL MITO DELLA CAVERNA

GRAMSCI E IL SENSO COMUNE

«Il senso comune è...la "filosofia dei non filosofi" cioè la concezione del mondo assorbita acriticamente dai vari ambienti sociali e culturali in cui si sviluppa l'individualità morale dell'uomo medio»

«Il senso comune è...la "filosofia dei non filosofi" cioè la concezione del mondo assorbita acriticamente dai vari ambienti sociali e culturali in cui si sviluppa l'individualità morale dell'uomo medio»

importanti della Settimana Santa e scoprire la risurrezione come vita nuova. -Conoscere il significato di alcuni simboli pasquali.

CLASSI PRIME Dio Creatore e Padre di tutti gli uomini Scoprire nell ambiente i segni che richiamano ai cristiani e a tanti credenti la presenza di Dio Creatore e Padre -Conoscere e farsi conoscere per

CLASSI PRIME Dio Creatore e Padre di tutti gli uomini Scoprire nell ambiente i segni che richiamano ai cristiani e a tanti credenti la presenza di Dio Creatore e Padre -Conoscere e farsi conoscere per

PROGRAMMAZIONE PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE

PROGRAMMAZIONE PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE A. S. 2009-2010 Materia: Filosofia Classe: V C Ore annuali: 99 DOCENTE: Bianco Paola Obiettivi disciplinari Conoscenze conoscere l evolversi del pensiero

PROGRAMMAZIONE PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE A. S. 2009-2010 Materia: Filosofia Classe: V C Ore annuali: 99 DOCENTE: Bianco Paola Obiettivi disciplinari Conoscenze conoscere l evolversi del pensiero

ISTITUTO COMPRENSIVO SASSOFERRATO

ISTITUTO COMPRENSIVO SASSOFERRATO CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA elaborato dai docenti di scuola primaria Coordinatore Ins. Laura Montecchiani Classe I creatore e Padre Scoprire che per la religione

ISTITUTO COMPRENSIVO SASSOFERRATO CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA elaborato dai docenti di scuola primaria Coordinatore Ins. Laura Montecchiani Classe I creatore e Padre Scoprire che per la religione