Funzionalità epatica. Diagnostica biochimico-clinica. Lezione 9. clinica

|

|

|

- Alice Di Pietro

- 7 anni fa

- Visualizzazioni

Transcript

1 Funzionalità epatica Diagnostica biochimico-clinica clinica Lezione 9

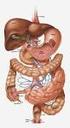

2 Fegato Il fegato è il più voluminoso organo viscerale (~1.5 kg), situato nella parte alta e destra dell'addome, subito sotto il diaframma. Conserva le sue dimensioni capacità di auto-rigenerarsi Molto irrorato (a riposo circa 1.5 L di sangue/min), costituito dagli epatociti e da pochi altri tipi cellulari.

3 Funzioni del fegato Funzioni di sintesi Funzioni di accumulo Funzioni cataboliche Funzioni di escrezione

4 Funzioni di sintesi Riguarda la maggior parte delle proteine plasmatiche come albumina, globuline (ad eccezione delle immunoglobuline), dei fattori della coagulazione (protrombina), dei composti azotati non proteici (urea, purine, pirimidine, eparina ecc.). Il fegato svolge un ruolo principale nell'omeostasi di proteine,carboidrati e lipidi. Le vie metaboliche della glicolisi del ciclo di Krebs, della sintesi degli amminoacidi e i processi di fosforilazione ossidativa avvengono tutti all'interno degli epatociti, che sono particolarmente ricchi di mitocondri. Il fegato interviene nel metabolismodi quasi tutte le sostanze organiche: metabolismo glucidico: mantiene l omeostasi glucidica, regolando gluconeogenesi, glicogenesi, glicogenolisi metabolismo lipidico: sintesi di trigliceridi, di acidi grassi, di lipoproteine, con formazione di corpi chetonici, scissione dei trigliceridi, sintesi ed escrezione di colesterolo, fissazione, formazione e scissione dei fosfolipidi metabolismo di vitamine (B12) e degli acidi biliari metabolismo dei pigmenti biliari (bilirubina)

5 Funzioni di accumulo, cataboliche e di escrezione Funzioni di accumulo Costituisce la sede di deposito di glicogeno, dei trigliceridi, degli acidi grassi, dei fosfolipidi, del colesterolo, delle proteine plasmatiche, delle vitamine idro- e liposolubili, dei fattori ematopoietici come ferro, rame, acido folico e vitamina B12. Funzioni cataboliche Attraverso reazioni di ossidazione, riduzione, idrolisi, decarbossilazione e ossidrilazione, il fegato catabolizza sostanze endogene come l insulina, il glucagone, gli estrogeni, e detossifica da sostanze esogene, dannose per l organismo, come prodotti chimici inquinanti e farmaci. Funzioni di escrezione Coniugando composti, sia esogeni che endogeni, con molecole come l acido glucuronico (prodotto solo dagli epatociti), la glicina, l acido solforico, l acido acetico e la taurina, ne consente l escrezione. Produzione ed escrezione della bile, costituita da pigmenti biliari, acidi biliari, colesterolo, fosfolipidi, ioni inorganici e proteine in limitata quantità.

6 Circolo enteroepatico A livello di fegato ed intestino esiste il circolo enteroepatico che favorisce l eliminazione attraverso il fegato ed il riassorbimento tramite l intestino di molte sostanze, compresi i farmaci. Molte sostanze possono essere riassorbite a livello intestinale e ritornare al fegato grazie alla vena porta.

7 Esami della funzionalità epatica Gli esami della funzionalità epatica sono determinazioni dei componenti ematici che forniscono semplicemente un'indicazione per l'esistenza, l'estensione e il tipo di danno epatico. In presenza di una malattia epatica accertata o sospetta il clinico selezionerà i test essenziali (di primo livello), indicativi delle funzioni fondamentali: Bilirubina, diretta e indiretta Enzimi (AST/ALT, ALP, γ-gt, LDH) Proteine plasmatiche (albumina e globuline) Fattori della coagulazione Queste indagini biochimiche possono aiutare nella differenziazione delle seguenti diagnosi: ostruzione del tratto biliare danno acuto epatocellulare malattia epatica cronica La funzionalità epatica è mantenuta fino a che rimane attivo anche solo il 10% del parenchima epatico.

8 Composizione della bile La bile prodotta dal fegato ed immagazzinata nella cistifellea (detta anche colecisti è composta da: Dotto cistico Dotto epatico acqua ed elettroliti (82 %) acidi biliari (12 %) fosfolipidi (4 %) colesterolo non esterificato (<1 %) bilirubina coniugata proteine sintetizzate dal fegato o da esso escrete farmaci ed altre sostanze esogene e/o loro cataboliti Coledoco Flusso biliare totale: 600 ml/die

9 Marcatori biochimici per lo studio del fegato Marcatori di coniugazione Metabolismo della bilirubina e dei sali biliari (es. Bilirubina totale, diretta ed indiretta) Marcatori di citolisi Valutano la fuoriuscita di componenti cellulari che vengono liberati nel sangue per cui aumentano i loro livelli ematici (es. enzimi plasmatici come ALT, AST, LDH) Marcatori di colestasi Valutazione della incapacità di secrezione (es. ALP, γ-gt) Marcatori di protidosintesi Proteine plasmatiche, fattori della coagulazione, pseudocolinesterasi

10 Secrezione biliare svolge un ruolo chiave nella digestione dei lipidi protezione da infezioni intestinali, attraverso l escrezione di IgA e di citochine attraverso la bile vengono eliminati: bilirubina (pigmento lipofilo di colore giallo-rossastro prodotto dal catabolismo dell eme) alcuni metalli pesanti (Cu, Fe, Mn, Zn) sostanze potenzialmente tossiche ormoni, farmaci colesterolo

11 Metabolismo della bilirubina Proviene per l 80% dalla distruzione di globuli rossi senescenti nel SRE, per il 15% dal catabolismo di emoproteine sieriche (mioglobina, citocromi, catalasi) e per il 5% da eritropoiesi inefficace Sistema Reticolo Endoteliale Distruzione di eritrociti senescenti 80-85% 15-20% emoglobina Distruzione di eritrociti in maturazione Midollo Osseo Turnover dell eme e dei suoi prodotti eme biliverdina Eme ossigenasi globina Biliverdina riduttasi Fegato bilirubina

12 Metabolismo della bilirubina L'emoglobina contenuta nei globuli rossi viene catabolizzata e l'eme che viene liberato viene convertito in biliverdina e bilirubina (1) Assunzione: a contatto con la membrana plasmatica la bilirubina legata all albumina (indiretta) è trasportata attraverso la membrana stessa (2) Coniugazione: per la sua escrezione, la bilirubina deve essere convertita in un composto idrosolubile e diventa bilirubina mono- o diglucuronide (3) Escrezione: la bilirubina coniugata diffonde attraverso i canalicoli biliari (4) Nell'ileo terminale e nel colon, i coniugati della bilirubina vengono metabolizzati dai batteri, per formare un gruppo di composti (stercobilinogeno), la maggior parte dei quali viene escreta nelle feci (5)

13 Metabolismo della bilirubina L'emoglobina contenuta nei globuli rossi viene catabolizzata e l'eme che viene liberato viene convertito in biliverdina, grazie all eme-ossigenasi, con distacco del ferro e della globina e, in un secondo momento, mediante riduzione, si ottiene la bilirubina

14 Metabolismo della bilirubina Coniugazione della bilirubina con acido glucuronico negli epatociti

15 Metabolismo della bilirubina emazie invecchiate S.R.E. emoglobina eme Bilirubina + Albumina SANGUE bilirubina indiretta RENI urine FEGATO bilirubina diretta urobilina feci bile INTESTINO

16 Bilirubina La bilirubina è dunque trasportata nel plasma in massima parte legata all'albumina (0.4-1mg/dL o µmol/l). La bile normale contiene per il 25% bilirubina monoglucuronidee per il 75% la forma diglucuronide, insieme a tracce di bilirubina non coniugata. Bilirubina totale Valori di riferimento: mg/dl coniugata mg/dl Bilirubina diretta legata all albumina mg/dl Bilirubina indiretta

17 Bilirubina La bilirubina non coniugata (indiretta) è così fortemente legata all albumina che nel plasma non è presente in forma libera: quindi, in condizioni normali, NON PASSA NELLE URINE. Avendo, inoltre, alta affinità per i lipidi di membrana, un suo aumento causa alterazioni della funzionalità delle membrane cellulari, soprattutto del sistema nervoso. Al contrario, la bilirubina coniugata (diretta) è relativamente solubile in acqua ed un suo aumento porta ad elevate concentrazioni nelle urine, che avranno un intensa colorazione giallo-marrone.

18 Dosaggio della bilirubina La misura della bilirubina nel siero si può ottenere: Utilizzando il colore naturale della sostanza (colore giallo con massimo di assorbimento a 463 nm) Facendo reagire la bilirubina con un sale di diazonio del l'acido solfanilico, conosciuto come reagente di Ehrlich (reazione di copulazione) con formazione di un azocomposto della bilirubina(rosso in ambiente acido e verde-azzurro in ambiente alcalino) La bilirubina glucoronata reagisce direttamente con il reattivo di Ehrlich (donde la denominazione di bilirubina diretta), mentre la bilirubina coniugata (legata alla albumina) deve venire scissa dal legame con l'albumina (con alcool metilico, acetato di sodiocaffeina, dimetilsolfossido, ecc.) per poter reagire con il sale di diazonio(bilirubina indiretta)

19 Iperbilirubinemia Quando la concentrazione di bilirubina nel sangue supera 1mg/dL Ci sono tre cause principali che spiegano l'aumento di livello della bilirubina nel sangue: Emolisi (l'aumento del catabolismo dell'emoglobina produce bilirubina in eccesso rispetto alla sua capacità di coniugazione) Blocco del meccanismo di coniugazione all interno dell epatocita Ostruzione del sistema biliare

20 Iperbilirubinemia un incremento del tasso ematico di bilirubina non coniugata può essere associato a tutta una serie di forme patologiche caratterizzate da un aumento dell emocateresi (distruzione fisiologica dei globuli rossi) Aumenti della concentrazione della bilirubina coniugata, invece, sono indice di un affezione, a carattere ostruttivo, del sistema dei dotti biliari L aumento dei livelli ematici di entrambi i tipi di bilirubina indica un disturbo epatocellulare.

21 Ittero Si definisce ittero (dal greco icter, giallo) una sindrome caratterizzata da colorazione gialla della cute, delle sclere e di altri tessuti causata da un eccesso di bilirubina circolante. La bilirubina è neurotossica e, se il livello aumenta troppo soprattutto nei neonati, vi può essere un danno permanente al cervello. Il valore soglia di bilirubinemia superato il quale l ittero è conclamato è generalmente compreso tra 2 e 2.5 mg/dl. Se la bilirubinemia è compresa fra 1.5 e 2 mg/dl si parla di Subittero(colorazione giallastra a livello delle sclere).

22 Ittero La ricerca della bilirubinuria è un primo semplice test per classificare il tipo di ittero, perché nelle urine può essere presente solo bilirubina coniugata. L assenza di bilirubina nelle urine indica che l ittero l èdovuto ad aumento della bilirubina non coniugata, che non viene filtrata dal glomerulo renale.

23 Classificazione tradizionale degli itteri Pre-epatici epatici: dovuti ad iperproduzione della bilirubina. Ad esempio, nell ittero emolitico la bilirubina in eccesso è quella indiretta (legata all albumina) che non è escreta nelle urine (bilirubinuria ridotta/assente). Epato-cellulari cellulari: dovuti a lesioni parenchimalidel fegato che compromettono il metabolismo epatico della bilirubina. Può aumentare sia la forma indiretta che quella diretta idrosolubile (in questo caso si avràbilirubinuriapiùo meno accentuata). Post-epatici epatici: provocati da ostruzione delle vie biliari. Nell ittero ostruttivo si ha un aumento in circolo di bilirubina glucuronata(diretta) e quindi elevata bilirubinuria. La ricerca della bilirubinuria è un primo semplice test per classificare il tipo di ittero, perché nelle urine può essere presente solo bilirubina coniugata.

24 Classificazione tradizionale degli itteri Sulla base di quale delle due forme di bilirubina è presente in eccesso si possono anche distinguere gli itteri: da bilirubina prevalentemente indiretta (non coniugata) da bilirubina prevalentemente diretta (coniugata) Bilirubina diretta Bilirubina indiretta

25 Ittero da bilirubina non coniugata Iperproduzione di bilirubina Emolisi Eritropoiesi inefficace Difetti di captazione a livello epatico Difetti di coniugazione della bilirubina congenite (ittero neonatale, Sindrome di Gilbert, Sindrome di Crigler-Najjar) acquisite La bilirubina non coniugata è legata all albumina: albumina: non passa nelle urine alta affinità per i lipidi di membrana, causando alterazioni delle membrane cellulari c soprattutto a livello del sistema nervoso

26 Ittero da bilirubina coniugata Alterata escrezione epatica Disordini familiari o ereditari Disordini acquisiti La bilirubina coniugata non èlegata all albumina albumina ed èsolubile in acqua passa nelle urine colore giallo-marrone

27 Cause ed effetti Ittero pre-epatico epatico Bilirubina non coniugata

28 Cause ed effetti Ittero epatocellulare Bilirubina non coniugata o totale

29 Cause ed effetti Ittero post-epatico Bilirubina coniugata

30 Ittero neonatale Nei primi giorni dopo la nascita si ha, anche nel nato a termine, un aumento della concentrazione della bilirubina circolante, con netta prevalenzadella quota non coniugata. Cause: Aumento della produzione della bilirubina Insufficiente capacità di coniugazione del fegato Aumento della bilirubina sierica nel 2 giorno, massimo livello (fino ad 8-9 mg/dl) nel 3-5 giorno, normale nel corso della 2 settimana Un aumento rapido di bilirubina nel neonato può dar luogo a danno cerebrale. Se la concentrazione raggiunge 200 µmoli/l bisogna utilizzare la fototerapia, per degradare la molecola epidermica e ridurne il livello. Se la concentrazione aumenta oltre le 300 µmoli/l, si rende necessaria una trasfusione.

31 Marcatori biochimici per lo studio del fegato Marcatori di coniugazione Metabolismo della bilirubina e dei sali biliari (es. Bilirubina totale, diretta ed indiretta) Marcatori di citolisi Valutano la fuoriuscita di componenti cellulari che vengono liberati nel sangue per cui aumentano i loro livelli ematici (es. enzimi plasmatici come ALT, AST, LDH) Marcatori di colestasi Valutazione della incapacità di secrezione (es. ALP, γ-gt) Marcatori di protidosintesi Proteine plasmatiche, fattori della coagulazione, pseudocolinesterasi

32 Transaminasi Enzimi che appartengono alla classe delle transferasi e catalizzano la reazione di trasferimento di un gruppo amminico da un amminoacido ad un chetoacido. Nel siero sono presenti due forme che differiscono per substrato e localizzazione: Aspartato aminotrasferasi (AST) o glutammico-ossalacetico ossalacetico transaminasi (GOT) Alanina aminotrasferasi (ALT) o glutammico-piruvico transaminasi (GPT) Valori di riferimento - Maschi: UI/L - Femmine: 5-30 UI/L Valori di riferimento Maschi: UI/L Femmine: 5-35 UI/L Rapporto AST/ALT Valori di riferimento:

33 Transaminasi Le transaminasi sono enzimi che si trovano soprattutto nelle cellule del fegato. I loro livelli nel sangue sono utili per valutare il corretto funzionamento del fegato, ma possono anche riflettere lo stato di salute del cuore e dei muscoli scheletrici. Negli esami di routine si misurano: AST, enzima sia citoplasmatico sia mitocondriale, é riscontrabile soprattutto nel cuore, fegato, muscolo scheletrico e rene ALT, enzima esclusivamente citoplasmatico, é presente soprattutto nel fegato e nel rene e meno nel cuore e nel muscolo scheletrico AST (GOT) ALT (GPT)

34 Transaminasi Gli aumenti maggiori si hanno nel danno epatico acuto virale o tossicot ALT (o GPT): Il suo aumento nel siero viene riscontrato soprattutto nelle epatopatie. AST (o GOT): Può aumentare oltre che nelle epatopatie a causa della lisi cellulare, anche in altre condizioni patologiche (infarto del miocardio). AST e ALT aumentano, principalmente, per necrosi dell epatocita epatocita e, anche se in maniera minore, per danneggiamento funzionale cellulare. AST e ALT sono indicatori sensibili indicatori sensibili, capaci di evidenziare presenza di lesioni epatiche anche in pazienti asintomatici.

35 Orientamento diagnostico nell aumento delle transaminasi Aumento delle transaminasi Anamnesi farmacologica negativa Transaminasi di origine extra-epatica epatica ALT - AST Transaminasi di origine epatica ALT AST Patologia cardiaca o muscolare

36 Dosaggio transaminasi Dosaggio su siero evitando emolisi (attività negli eritrociti maggiore di quella plasmatica), buona stabilità a temperatura ambiente. Intervallo di Riferimento: adulti <40 UI/L Misura in continuo mediante test ottico con indicatore 1. chetoglutarato + alanina glutammato + piruvato (ALT) oppure chetoglutarato + aspartato glutammato + ossalacetato(ast) LDH (o MDH) 2.Piruvato (o Ossalacetato) + NADH+H + Lattato (o Ac. Malico)+ NAD +

37 Lattico deidrogenasi (LDH) La lattato deidrogenasi è un enzima che catalizza l interconversione tra lattato e piruvato. È un tetramero cioè un oligomero formato da quattro protomeri che può costruirsi con due tipi di subunità: H (Heart) ed M (Muscle) per dare origine a cinque forme tetrameriche. H H H H H H H H H M M M M M H M M M M M H4 (LDH1) H3M (LDH2) H2M2 (LDH3) HM3 (LDH4) M4 (LDH5)

38 Lattico deidrogenasi (LDH) Gli isoenzimi della lattato deidrogenasi hanno origini tissutali differenti. Nel tessuto muscolare predomina l isoenzima M4 che, avendo maggiore affinità per il piruvato, catalizza di preferenza la reazione nella direzione piruvato lattato. Nel cuore predomina l isoenzima H4, con affinità maggiore per il lattato e catalizza la reazione nella direzione lattato piruvato. Valori di riferimento: LDH totale sierica UI/L Si possono avere artefatti dovuti ad emolisi in quanto negli eritrociti la sua concentrazione di LDH è 200 volte quella sierica.

39 Lattico deidrogenasi (LDH) Il dosaggio della LDH totale è un indice insensibile di danno epatocellulare. Per distinguere gli isoenzimi della LDH la tecnica più utilizzata è l elettroforesi: LDH1 infarto del miocardio LDH5 rilasciata in circolo in numerose epatopatie (epatiti, cirrosi, congestione epatica) LDH2 e LDH3 neoplasie ed epatiti

40 Marcatori biochimici per lo studio del fegato Marcatori di coniugazione Metabolismo della bilirubina e dei sali biliari (es. Bilirubina totale, diretta ed indiretta) Marcatori di citolisi Valutano la fuoriuscita di componenti cellulari che vengono liberati nel sangue per cui aumentano i loro livelli ematici (es. enzimi plasmatici come ALT, AST, LDH) Marcatori di colestasi Valutazione della incapacità di secrezione (es. ALP, γ-gt) Marcatori di protidosintesi Proteine plasmatiche, fattori della coagulazione, pseudocolinesterasi

41 Marcatori biochimici per lo studio del fegato Marcatori di coniugazione Metabolismo della bilirubina e dei sali biliari (es. Bilirubina totale, diretta ed indiretta) Marcatori di citolisi Valutano la fuoriuscita di componenti cellulari che vengono liberati nel sangue per cui aumentano i loro livelli ematici (es. enzimi plasmatici come ALT, AST, LDH) Marcatori di colestasi Valutazione della incapacità di secrezione (es. ALP, γ-gt) Marcatori di protidosintesi Proteine plasmatiche, fattori della coagulazione, pseudocolinesterasi

42 Colestasi In medicina la colestasi è una stasi con flusso retrogrado della bile verso il sangue, per incapacitàalla secrezione verso il letto biliare o per aumentata pressione a valle. ÈUNA CONDIZIONE IN CUI LA BILE NON PUÒ FLUIRE DAL FEGATO AL DUODENO Le due distinzioni principali della colestasi sono: TIPO OSTRUTTIVO, dove c'è un blocco fisico nel sistema duttale come può accadere a causa di calcoli o tumori TIPO METABOLICO TIPO METABOLICO, dove ci sono alterazioni nella formazione della bile che possono essere causate da difetti genetici o acquisiti come effetto collaterale di trattamenti medici Fegato Colecisti Dotto biliare Papilla duodenale

43 Cause ed effetti Ittero post-epatico Bilirubina coniugata

44 Gamma-glutamiltranspeptidasi(γ-GT) La γ-glutamil-transpeptidasitranspeptidasi è un parametro di stasi biliare. E un enzima (glicoproteina) legato alla membrana plasmatica coinvolto nel trasferimento del gruppo gamma-glutamilicoda un peptide all'altro. E coinvolto nel metabolismo del glutatione. E influenzato dall assunzione di alcool ed ha un utilitàpreminente nello screeninge nel follow-up di alcolisti sottoposti a terapia. È presente in grande quantità nel fegato e nell epitelio tubulare renale. Dosaggio: su siero con metodo enzimatico colorimetrico Valori di riferimento Valori di riferimento Uomo: 6-28 UI/L Donna: 4-18 UI/L Neonato: UI/L Aumenta: per danno epatocellulare, ma soprattutto in presenza di colestasi fortemente negli alcolisti, perché l alcol etilico ne stimola la sintesi epatica per induzione da farmaci (rifampicina, antiepilettici)

45 Fosfatasi alcalina (ALP) Èun enzima che appartiene alla classe delle idrolasi. Livelli elevati si trovano in tutte le cellule in fase di proliferazione o con un attivo metabolismo, come epatociti, cellule dell epitelio delle vie biliari, osteoblasti, cellule epiteliali intestinali, placenta e granulociti circolanti. Tutte queste parti del corpo producono forme diverse di fosfatasi alcalina, che sono definite isoenzimi: FA tessuto-specifica: isoenzima principale, correlato al metabolismo osseo e alle lesioni epato-biliari FA intestinale: non è un marcatore specifico FA placentare e simil-placentare: prodotte dalla placenta in gravidanza Dosaggio: su siero con metodo enzimatico colorimetrico Valori di riferimento Valori di riferimento Adulto: UI/L Lattante: UI/L Bambino (1-10 anni): UI/L Adolescente: UI/L

46 Fosfatasi alcalina (ALP) L esame è usato per evidenziare malattie del fegato (soprattutto delle vie biliari, insieme a dosaggio di bilirubina, transaminasi AST e ALT) e delle ossa, per seguirne la progressione o per valutare l efficacia di un eventuale trattamento terapeutico. Aumenta in due condizioni fisiologiche: bambini (per l accrescimento osseo) gravidanza (isoenzima circolante di origine placentare) In condizioni patologiche aumenta: In ogni forma di ostruzione delle vie biliari A causa di farmaci epatotossici Nelle epatopatie Viene escreta con la bile, perciò rappresenta un buon marker di colestasi extraepatica. In presenza di un aumento di dubbia origine, si deve valutare anche la presenza CONTEMPORANEA di aumento della γ-gt, che è più specifico per la patologia epatica.

47 Marcatori biochimici per lo studio del fegato Marcatori di coniugazione Metabolismo della bilirubina e dei sali biliari (es. Bilirubina totale, diretta ed indiretta) Marcatori di citolisi Valutano la fuoriuscita di componenti cellulari che vengono liberati nel sangue per cui aumentano i loro livelli ematici (es. enzimi plasmatici come ALT, AST, LDH) Marcatori di colestasi Valutazione della incapacità di secrezione (es. ALP, γ-gt) Marcatori di protidosintesi Proteine plasmatiche, fattori della coagulazione, pseudocolinesterasi

48 Marcatori di protidosintesi Rivedere Lezione su Sieroproteine e Coagulazione! La maggior parte delle proteine plasmatiche è sintetizzata dal fegato, cui compete anche la fase catabolica degli aa (attraverso reazioni di transaminazione, deaminazione e successiva trasformazione dello ione ammonio tossico in urea, poi escreta dai reni) L elettroforesi delle proteine plasmatiche può essere dunque informativa sulla funzionalità epatica. In particolare: Le concentrazioni di albumina sierica totale vengono, a volte, utilizzate come misura grossolana della malattia epatica. La misura dell α-fetoproteina (AFP), sintetizzata dal fegato, è importante nella ricerca di carcinoma epatocellulare. Altre proteine, quali l'α1-antritripsina e la ceruloplasmina vengono misurate per la diagnosi di specifiche malattie epatiche.

METABOLISMO DELL EME 2. CATABOLISMO ED ITTERO

METABOLISMO DELL EME 2. CATABOLISMO ED ITTERO 1 2 ERITROCITI Emoglobina Stercobilina Feci Urobilina Urine Globina Eme O 2 Eme ossigenasi CO Urobilinogeno (batteri) INTESTINO Riassorbita nel sangue RENE

METABOLISMO DELL EME 2. CATABOLISMO ED ITTERO 1 2 ERITROCITI Emoglobina Stercobilina Feci Urobilina Urine Globina Eme O 2 Eme ossigenasi CO Urobilinogeno (batteri) INTESTINO Riassorbita nel sangue RENE

BILIRUBINA. Eme ossigenasi. Biliverdina reduttasi

BILIRUBINA Importante indicatore della malattia epatica Prodotto del catabolismo dell EME (80% emoglobine, 20% altre emoproteine) Pigmenti biliari: bilirubina (giallo), biliverdina (verde) Impartiscono

BILIRUBINA Importante indicatore della malattia epatica Prodotto del catabolismo dell EME (80% emoglobine, 20% altre emoproteine) Pigmenti biliari: bilirubina (giallo), biliverdina (verde) Impartiscono

Patologie epatiche ed approccio di laboratorio

Patologie epatiche ed approccio di laboratorio Ittero Colestasi Alterazioni dei test di funzionalità epatica Insufficienza epatica Epatiti virali acute Steatosi epatica e epatite alcolica Epatiti croniche

Patologie epatiche ed approccio di laboratorio Ittero Colestasi Alterazioni dei test di funzionalità epatica Insufficienza epatica Epatiti virali acute Steatosi epatica e epatite alcolica Epatiti croniche

ITTERO. Colorazione gialla della cute e delle mucose visibili per valori di bilirubina superiori a 2,5 mg/dl (vn. < 1) Subittero <2,5

ITTERO Colorazione gialla della cute e delle mucose visibili per valori di bilirubina superiori a 2,5 mg/dl (vn. < 1) Subittero

ITTERO Colorazione gialla della cute e delle mucose visibili per valori di bilirubina superiori a 2,5 mg/dl (vn. < 1) Subittero

Funzionalità del fegato, normale e patologica

Funzionalità del fegato, normale e patologica E il più voluminoso organo viscerale (~1,5 kg), situato nella parte alta e destra dell addome, subito sotto il diaframma; Conserva le sue dimensioni capacità

Funzionalità del fegato, normale e patologica E il più voluminoso organo viscerale (~1,5 kg), situato nella parte alta e destra dell addome, subito sotto il diaframma; Conserva le sue dimensioni capacità

Fegato e metabolismo lipidico

Fegato e metabolismo lipidico LIPIDI : Acidi grassi liberi o esterificati ad Acil gliceroli ( mono, di, tri) Fosfolipidi e colesterolo FONTI : Grassi della dieta Depositati sotto forma di goccioline (tessuto

Fegato e metabolismo lipidico LIPIDI : Acidi grassi liberi o esterificati ad Acil gliceroli ( mono, di, tri) Fosfolipidi e colesterolo FONTI : Grassi della dieta Depositati sotto forma di goccioline (tessuto

Metabolismo della bilirubina e diagnosi.

Metabolismo della bilirubina e diagnosi. FORMAZIONE : ogni giorno si formano circa 250-350 mg di bilirubina; il 70-80% deriva dalla distruzione dei GR invecchiati. Il gruppo eme dell'hb viene degradato

Metabolismo della bilirubina e diagnosi. FORMAZIONE : ogni giorno si formano circa 250-350 mg di bilirubina; il 70-80% deriva dalla distruzione dei GR invecchiati. Il gruppo eme dell'hb viene degradato

La funzionalità epatica:analisi enzimatiche

La funzionalità epatica:analisi enzimatiche Le indagini di laboratorio per la valutazione della funzionalità epatica Il fegato svolge numerose funzioni Test di I livello: la bilirubina, totale e frazionata,

La funzionalità epatica:analisi enzimatiche Le indagini di laboratorio per la valutazione della funzionalità epatica Il fegato svolge numerose funzioni Test di I livello: la bilirubina, totale e frazionata,

Test di laboratorio nelle malattie epatiche e pancreatiche

Parte 2a. Colestasi Test di laboratorio nelle malattie epatiche e pancreatiche Fiumicino, 16 aprile 2016 www.cos.it/mediter Dr. Ugo Montanari Alterazioni dei test enzimatici indicative di colestasi sono

Parte 2a. Colestasi Test di laboratorio nelle malattie epatiche e pancreatiche Fiumicino, 16 aprile 2016 www.cos.it/mediter Dr. Ugo Montanari Alterazioni dei test enzimatici indicative di colestasi sono

Protidi. Metabolismo

Protidi Metabolismo CONTINUO RICAMBIO PROTEICO Serve energia sia per la sintesi che per la degradazione: 15-20 % del bilancio energetico La continua demolizione e sintesi è fondamentale per degradare e

Protidi Metabolismo CONTINUO RICAMBIO PROTEICO Serve energia sia per la sintesi che per la degradazione: 15-20 % del bilancio energetico La continua demolizione e sintesi è fondamentale per degradare e

CHECK UP FEGATO (Valutazione del benessere del fegato) IL FEGATO TRANSAMINASI FOSFATASI ALCALINA ALBUMINA BILIRUBINA CONSIGLI UTILI

Paziente: Cod. Prodotto: 00000 Codice Accettazione: 00000 CCV: 000 Data: 24/12/2015 CHECK UP FEGATO (Valutazione del benessere del fegato) IL FEGATO TRANSAMINASI FOSFATASI ALCALINA ALBUMINA BILIRUBINA

Paziente: Cod. Prodotto: 00000 Codice Accettazione: 00000 CCV: 000 Data: 24/12/2015 CHECK UP FEGATO (Valutazione del benessere del fegato) IL FEGATO TRANSAMINASI FOSFATASI ALCALINA ALBUMINA BILIRUBINA

Enzimi del siero. Enzimi costitutivi del siero Enzimi della cascata della coagulazione Sistema del complemento

Enzimi del siero Enzimi costitutivi del siero Enzimi della cascata della coagulazione Sistema del complemento Enzimi intracellulari liberati in seguito di danno tissutale Per necrosi cellulare o per proliferazione

Enzimi del siero Enzimi costitutivi del siero Enzimi della cascata della coagulazione Sistema del complemento Enzimi intracellulari liberati in seguito di danno tissutale Per necrosi cellulare o per proliferazione

FEGATO. A cura della Dott.ssa Anna Maria Marcellini Direttore Tecnico del Laboratorio Gruppo Ippocrate

FEGATO A cura della Dott.ssa Anna Maria Marcellini Direttore Tecnico del Laboratorio Gruppo Ippocrate Cos è il FEGATO? Il Fegato è una ghiandola a secrezione endocrina ed esocrina posizionata al di sotto

FEGATO A cura della Dott.ssa Anna Maria Marcellini Direttore Tecnico del Laboratorio Gruppo Ippocrate Cos è il FEGATO? Il Fegato è una ghiandola a secrezione endocrina ed esocrina posizionata al di sotto

Fegato. Organo quasi completamente intraperitoneale Ipocondrio di destra, epigastrio

Apparato digerente Fegato Organo quasi completamente intraperitoneale Ipocondrio di destra, epigastrio Vena porta: sangue venoso contenente le sostanze assorbite a livello intestinale Arteria epatica:

Apparato digerente Fegato Organo quasi completamente intraperitoneale Ipocondrio di destra, epigastrio Vena porta: sangue venoso contenente le sostanze assorbite a livello intestinale Arteria epatica:

Lezione epatologia. Anatomia e funzioni del fegato. Anatomia del fegato. Struttura del lobulo epatico

Lezione epatologia Anatomia e funzioni del fegato Anatomia del fegato Struttura del lobulo epatico 1 Fisiologia epatica Ruolo centrale metabolismo glucidico, lipidico, proteico Metabolismo bilirubina e

Lezione epatologia Anatomia e funzioni del fegato Anatomia del fegato Struttura del lobulo epatico 1 Fisiologia epatica Ruolo centrale metabolismo glucidico, lipidico, proteico Metabolismo bilirubina e

Catabolismo degli aminoacidi

Catabolismo degli aminoacidi Gli amminoacidi che non vengono utilizzati per la sintesi proteica sono catabolizzati in modo da ricavare l energia in essi contenuta. 10-15% dell energia necessaria all organismo

Catabolismo degli aminoacidi Gli amminoacidi che non vengono utilizzati per la sintesi proteica sono catabolizzati in modo da ricavare l energia in essi contenuta. 10-15% dell energia necessaria all organismo

Esempi di quiz di biochimica. 1. E un disaccaride: A) galattosio B) lattosio C) cellulosa D) fruttosio

Esempi di quiz di biochimica 1. E un disaccaride: A) galattosio B) lattosio C) cellulosa D) fruttosio 2. Il glicogeno è un: A) disaccaride B) polisaccaride C) monosaccaride D) amino zucchero 3. E un composto

Esempi di quiz di biochimica 1. E un disaccaride: A) galattosio B) lattosio C) cellulosa D) fruttosio 2. Il glicogeno è un: A) disaccaride B) polisaccaride C) monosaccaride D) amino zucchero 3. E un composto

Esami biochimici della funzione cardiaca

Esami biochimici della funzione cardiaca Eccesso di LDL in circolo e formazione delle placche aterosclerotiche ATEROMA INFARTO MIOCARDICO ACUTO (IMA) Dolore acuto al petto (angina pectoris) (talvolta assente)

Esami biochimici della funzione cardiaca Eccesso di LDL in circolo e formazione delle placche aterosclerotiche ATEROMA INFARTO MIOCARDICO ACUTO (IMA) Dolore acuto al petto (angina pectoris) (talvolta assente)

Scaricato da 21/01/2011

1 2 Le due principali vie di rimozione del gruppo -NH 2 sono TRANSAMINAZIONE - transaminazione - deaminazione ossidativa La transaminazione è la prima tappa del catabolismo della maggior parte degli aa

1 2 Le due principali vie di rimozione del gruppo -NH 2 sono TRANSAMINAZIONE - transaminazione - deaminazione ossidativa La transaminazione è la prima tappa del catabolismo della maggior parte degli aa

COMPOSTI AZOTATI NON PROTEICI

COMPOSTI AZOTATI NON PROTEICI I principali composti azotati non proteici la cui determinazione nei liquidi biologici riveste interesse clinico sono: UREA CREATININA ACIDO URICO BILIRUBINA Rappresenta il

COMPOSTI AZOTATI NON PROTEICI I principali composti azotati non proteici la cui determinazione nei liquidi biologici riveste interesse clinico sono: UREA CREATININA ACIDO URICO BILIRUBINA Rappresenta il

CREATIN(fosfo)CHINASI (CK o CPK) Si misura per Sospetto danno muscolare (infiammazione o necrosi)

CREATIN(fosfo)CHINASI (CK o CPK) Si misura per Sospetto danno muscolare (infiammazione o necrosi) Aumenta per Distrofia muscolare (>50 volte) Distrofia muscolare di Duchenne (anche nelle madri portatrici)

CREATIN(fosfo)CHINASI (CK o CPK) Si misura per Sospetto danno muscolare (infiammazione o necrosi) Aumenta per Distrofia muscolare (>50 volte) Distrofia muscolare di Duchenne (anche nelle madri portatrici)

Funzione catalitica delle proteine. Enzimi

Funzione catalitica delle proteine Enzimi Gli enzimi sono proteine che fungono da catalizzatori delle reazioni chimiche che avvengono nei sistemi biologici concentrazione In una reazione chimica i reagenti

Funzione catalitica delle proteine Enzimi Gli enzimi sono proteine che fungono da catalizzatori delle reazioni chimiche che avvengono nei sistemi biologici concentrazione In una reazione chimica i reagenti

Metabolismo degli amminoacidi

Metabolismo degli amminoacidi Gli amminoacidi derivati in gran parte dalla degradazione delle proteine della dieta o intracellulari possono essere ossidati per generare energia. La quantità di energia

Metabolismo degli amminoacidi Gli amminoacidi derivati in gran parte dalla degradazione delle proteine della dieta o intracellulari possono essere ossidati per generare energia. La quantità di energia

Metabolismo degli amminoacidi

Metabolismo degli amminoacidi Bilancio azotato Differenza fra l azoto introdotto e quello eliminato Positivo (gravidanza) Negativo In equilibrio ghiandole salivari bocca amilasi gastrina l (p 1) pepsinogeno

Metabolismo degli amminoacidi Bilancio azotato Differenza fra l azoto introdotto e quello eliminato Positivo (gravidanza) Negativo In equilibrio ghiandole salivari bocca amilasi gastrina l (p 1) pepsinogeno

UNI-A.T.E.Ne.O. Ivana Torretta

UNI-A.T.E.Ne.O. Ivana Torretta Anno Accademico 10/ 11 MEDICINA GENERALE, BIOLOGIA, SANITA 1. La salute delle ossa: come mantenerla, come recuperarla 2. Esami (quasi) normali ma mi dicono che son malato:

UNI-A.T.E.Ne.O. Ivana Torretta Anno Accademico 10/ 11 MEDICINA GENERALE, BIOLOGIA, SANITA 1. La salute delle ossa: come mantenerla, come recuperarla 2. Esami (quasi) normali ma mi dicono che son malato:

Biochimica e Biologia per le professioni sanitarie, McGraw-Hill

Biochimica e Biologia per le professioni sanitarie, McGrawHill Tab. 20.1 Amminoacidi essenziali per l uomo Arginina Istidina Isoleucina Leucina Lisina Metionina Fenilalanina Treonina Triptofano Valina

Biochimica e Biologia per le professioni sanitarie, McGrawHill Tab. 20.1 Amminoacidi essenziali per l uomo Arginina Istidina Isoleucina Leucina Lisina Metionina Fenilalanina Treonina Triptofano Valina

Secrezione dell HCl. Azione battericida Denaturazione delle proteine Ambiente ottimale per l azione della pepsina

Secrezione dell HCl Gli inibitori della pompa protonica sono un gruppo di farmaci che inibiscono la H + /K + -ATPasi determinando un'inibizione efficace sulla secrezione acida. Succo gastrico (ph 1.5-2.5)

Secrezione dell HCl Gli inibitori della pompa protonica sono un gruppo di farmaci che inibiscono la H + /K + -ATPasi determinando un'inibizione efficace sulla secrezione acida. Succo gastrico (ph 1.5-2.5)

Uso ragionato dei test epatici. Marco Caldin DVM, PhD, ECVCP Diplomate Clinica Veterinaria San Marco

Uso ragionato dei test epatici Marco Caldin DVM, PhD, ECVCP Diplomate Clinica Veterinaria San Marco La medicina di laboratorio nei disordini epatici Vantaggi Il sistema epatobiliare rappresenta un complesso

Uso ragionato dei test epatici Marco Caldin DVM, PhD, ECVCP Diplomate Clinica Veterinaria San Marco La medicina di laboratorio nei disordini epatici Vantaggi Il sistema epatobiliare rappresenta un complesso

Mg 2+ + H 2 O ROH + HPO 4. Sono distinti in due principali categorie, in relazione al ph a cui agiscono:

Fosfatasi Le FOSFATASI, o fosfomonoesterasi, appartengono alla famiglia delle IDROLASI, e catalizzano la defosforilazione dei loro substrati permettendo, quindi, la scissione degli esteri fosforici con

Fosfatasi Le FOSFATASI, o fosfomonoesterasi, appartengono alla famiglia delle IDROLASI, e catalizzano la defosforilazione dei loro substrati permettendo, quindi, la scissione degli esteri fosforici con

I mammiferi sono privi dell enzima nitrogenasi, in grado di fissare l azoto atmosferico N2 NH3.

Le proteine della dieta vengono scisse, nello stomaco e nell intestino, da diversi enzimi (pepsina, chimotripsina, carbossipeptidasi, elastasi) e i singoli amminoacidi sono assorbiti dalla parete intestinale.

Le proteine della dieta vengono scisse, nello stomaco e nell intestino, da diversi enzimi (pepsina, chimotripsina, carbossipeptidasi, elastasi) e i singoli amminoacidi sono assorbiti dalla parete intestinale.

Metabolismo lipidico. Digestione

Metabolismo lipidico Digestione I lipidi della dieta sono Trigliceridi Fosfolipidi Colesterolo Digestione ed assorbimento dei lipidi (trigliceridi, fosfolipidi, colesterolo, esteri del colesterolo) emulsionamento

Metabolismo lipidico Digestione I lipidi della dieta sono Trigliceridi Fosfolipidi Colesterolo Digestione ed assorbimento dei lipidi (trigliceridi, fosfolipidi, colesterolo, esteri del colesterolo) emulsionamento

Malattie da accumulo lisosomiale

Malattie da accumulo lisosomiale Malattie da accumulo lisosomiale Patologie a trasmissione ereditaria nelle quali la mancanza di un enzima lisosomiale provoca l accumulo di lipidi o glucidi all interno

Malattie da accumulo lisosomiale Malattie da accumulo lisosomiale Patologie a trasmissione ereditaria nelle quali la mancanza di un enzima lisosomiale provoca l accumulo di lipidi o glucidi all interno

I LIPIDI. Circa il 95% dei lipidi introdotti con la dieta è rappresentato da trigliceridi

Metabolismo Lipidi I LIPIDI Circa il 95% dei lipidi introdotti con la dieta è rappresentato da trigliceridi In media il 40% o anche più dell energia richiesta giornalmente dall uomo nei paesi industrializzati

Metabolismo Lipidi I LIPIDI Circa il 95% dei lipidi introdotti con la dieta è rappresentato da trigliceridi In media il 40% o anche più dell energia richiesta giornalmente dall uomo nei paesi industrializzati

IL METABOLISMO. Dal carbonio agli OGM Capitolo 2

IL METABOLISMO Dal carbonio agli OGM Capitolo 2 IL METABOLISMO L'insieme delle trasformazioni chimiche ed energetiche che si verificano nelle cellule di un organismo vivente e ne garantiscono la conservazione,

IL METABOLISMO Dal carbonio agli OGM Capitolo 2 IL METABOLISMO L'insieme delle trasformazioni chimiche ed energetiche che si verificano nelle cellule di un organismo vivente e ne garantiscono la conservazione,

Dalla BIOCHIMICA alla BIOCHIMICA CLINICA

Dalla BIOCHIMICA alla BIOCHIMICA CLINICA BIOCHIMICA: linguaggio della vita BIOCHIMICA CLINICA: settore della medicina di laboratorio in cui i metodi della chimica e della biochimica vengono utilizzati

Dalla BIOCHIMICA alla BIOCHIMICA CLINICA BIOCHIMICA: linguaggio della vita BIOCHIMICA CLINICA: settore della medicina di laboratorio in cui i metodi della chimica e della biochimica vengono utilizzati

Utilizzazione metabolica dei nutrienti

Utilizzazione metabolica dei nutrienti Il rifornimento di substrati è discontinuo Fase postprandiale utilizzazione dei nutrienti esogeni e messa in riserva Fase postassorbitiva (digiuno) mobilizzazione

Utilizzazione metabolica dei nutrienti Il rifornimento di substrati è discontinuo Fase postprandiale utilizzazione dei nutrienti esogeni e messa in riserva Fase postassorbitiva (digiuno) mobilizzazione

LA VALUTAZIONE FUNZIONALE E L IMAGING DIAGNOSTICO DEL FEGATO.

LA VALUTAZIONE FUNZIONALE E L IMAGING DIAGNOSTICO DEL FEGATO www.fisiokinesiterapia.biz Il fegato è il più grande organo corporeo (1-1,5 kg) 1,5-2,5% della massa magra ma non è facilmente esplorabile con

LA VALUTAZIONE FUNZIONALE E L IMAGING DIAGNOSTICO DEL FEGATO www.fisiokinesiterapia.biz Il fegato è il più grande organo corporeo (1-1,5 kg) 1,5-2,5% della massa magra ma non è facilmente esplorabile con

Ruolo del fegato nella nutrizione

Ruolo del fegato nella nutrizione Centro di distribuzione dei nutrienti per tutti gli altri organi Annulla le fluttuazioni del metabolismo determinate dall assunzione intermittente del cibo Funge da deposito

Ruolo del fegato nella nutrizione Centro di distribuzione dei nutrienti per tutti gli altri organi Annulla le fluttuazioni del metabolismo determinate dall assunzione intermittente del cibo Funge da deposito

Metabolismo. Il metabolismo è l insieme delle migliaia di reazioni chimiche che avvengono in tutte le cellule.

Metabolismo Il metabolismo è l insieme delle migliaia di reazioni chimiche che avvengono in tutte le cellule. Le reazioni chimiche che compongono il metabolismo sono organizzate nelle : VIE METABOLICHE

Metabolismo Il metabolismo è l insieme delle migliaia di reazioni chimiche che avvengono in tutte le cellule. Le reazioni chimiche che compongono il metabolismo sono organizzate nelle : VIE METABOLICHE

Connessioni. Le cellule cardiache sono unite tra loro da parti più ispessite del sarcolemma dette: Gap - junction

Muscolo cardiaco Le fibrocellule cardiache sono simili alle fibrocellule muscolari di tipo I (fibre rosse), ma si differenziano, infatti: Sono più piccole Non sono polinucleate Minor massa fibrillare (50%

Muscolo cardiaco Le fibrocellule cardiache sono simili alle fibrocellule muscolari di tipo I (fibre rosse), ma si differenziano, infatti: Sono più piccole Non sono polinucleate Minor massa fibrillare (50%

L NH 3 è prodotta da tutti i tessuti durante il metabolismo di diversi composti, ma solo il fegato èin grado di eliminarla sotto forma di urea

L NH 3 è prodotta da tutti i tessuti durante il metabolismo di diversi composti, ma solo il fegato èin grado di eliminarla sotto forma di urea L NH 3 è estremamente tossica per il cervello: un aumento

L NH 3 è prodotta da tutti i tessuti durante il metabolismo di diversi composti, ma solo il fegato èin grado di eliminarla sotto forma di urea L NH 3 è estremamente tossica per il cervello: un aumento

Ittero. Gli Itteri. Come si Valuta? Mtabolismo della Bilirubina. Scaricato da SunHope

Ittero Gli Itteri Colorito giallo della cute, sclere membrane mucose che deriva da una aumentata concentrazione della bilirubina sierica. Marco Romano, MD Dipartimento di Internistica Clinica e Sperimentale

Ittero Gli Itteri Colorito giallo della cute, sclere membrane mucose che deriva da una aumentata concentrazione della bilirubina sierica. Marco Romano, MD Dipartimento di Internistica Clinica e Sperimentale

Il Fegato - ruolo centrale nel metabolismo

Il Fegato - ruolo centrale nel metabolismo 1) È una ghiandola esocrina: produce bile cistifellea intestino tenue 2) È un organo a secrezione interna (endocrina): prodotti metabolici torrente circolatorio

Il Fegato - ruolo centrale nel metabolismo 1) È una ghiandola esocrina: produce bile cistifellea intestino tenue 2) È un organo a secrezione interna (endocrina): prodotti metabolici torrente circolatorio

TRANSAMINASI (AMINOTRANSFERASI) agiscono con un meccanismo ping-pong. sono presenti sia nel citosol che nei mitocondri

TRANSAMINASI (AMINOTRANSFERASI) sono PLP-dipendenti agiscono con un meccanismo ping-pong catalizzano reazioni reversibili sono presenti sia nel citosol che nei mitocondri Seguiamo le fasi di una reazione

TRANSAMINASI (AMINOTRANSFERASI) sono PLP-dipendenti agiscono con un meccanismo ping-pong catalizzano reazioni reversibili sono presenti sia nel citosol che nei mitocondri Seguiamo le fasi di una reazione

Gli Itteri. Ittero. Colorito giallo della cute, sclere membrane mucose che deriva da una aumentata concentrazione della bilirubina sierica.

Gli Itteri Marco Romano, MD Dipartimento di Internistica Clinica e Sperimentale Gastroenterologia t Cell: 3356768097 Tel: 0815666714 E-mail: marco.romano@unina2.it Ittero Colorito giallo della cute, sclere

Gli Itteri Marco Romano, MD Dipartimento di Internistica Clinica e Sperimentale Gastroenterologia t Cell: 3356768097 Tel: 0815666714 E-mail: marco.romano@unina2.it Ittero Colorito giallo della cute, sclere

Interpretazione dei referti

Interpretazione dei referti Diagnostica biochimico-clinica clinica Lezione 18 Criteri diagnostici di diabete Il diabete mellito può essere definito da uno dei seguenti criteri (ADA, American diabetes association):

Interpretazione dei referti Diagnostica biochimico-clinica clinica Lezione 18 Criteri diagnostici di diabete Il diabete mellito può essere definito da uno dei seguenti criteri (ADA, American diabetes association):

Anteprima Estratta dall' Appunto di Fisiopatologia clinica

Anteprima Estratta dall' Appunto di Fisiopatologia clinica Università : Università degli studi di Padova Facoltà : Medicina Indice di questo documento L' Appunto Le Domande d'esame e' un sito di knowledge

Anteprima Estratta dall' Appunto di Fisiopatologia clinica Università : Università degli studi di Padova Facoltà : Medicina Indice di questo documento L' Appunto Le Domande d'esame e' un sito di knowledge

METABOLISMO CELLULARE

METABOLISMO CELLULARE Struttura dell ATP (Adenosintrifosfato) Adenina (base azotata), Ribosio (zucchero) e un gruppo fosforico ATP Il legame covalente tra i gruppi fosforici si spezza facilmente liberando

METABOLISMO CELLULARE Struttura dell ATP (Adenosintrifosfato) Adenina (base azotata), Ribosio (zucchero) e un gruppo fosforico ATP Il legame covalente tra i gruppi fosforici si spezza facilmente liberando

Digestione ed assorbimento dei lipidi della dieta

Metabolismo Lipidi Digestione ed assorbimento dei lipidi della dieta Il principale pigmento biliare è la BILIRUBINA, derivata dalla biliverdina, prodotta dalla degradazione dell EME nell intestino è convertita

Metabolismo Lipidi Digestione ed assorbimento dei lipidi della dieta Il principale pigmento biliare è la BILIRUBINA, derivata dalla biliverdina, prodotta dalla degradazione dell EME nell intestino è convertita

AGISCONO NEL SISTEMA NAVETTA 2 ISOFORME DELL ENZIMA: UNA FORMA MITOCONDRIALE ( MEMBRANA MIT. INTERNA) FAD-dipendente

METABOLISMO AEROBIO I NADH prodotti durante la glicolisi nel citosol, in condizioni aerobiche (respirazione mitocondriale attiva), possono trasferire elettroni all interno del mitocondrio attraverso i

METABOLISMO AEROBIO I NADH prodotti durante la glicolisi nel citosol, in condizioni aerobiche (respirazione mitocondriale attiva), possono trasferire elettroni all interno del mitocondrio attraverso i

ALIMENTO E SALUTE IL VOSTRO CIBO SIA IL VOSTRO FARMACO; IL VOSTRO FARMACO SIA IL VOSTRO CIBO IPPOCRATE a.c.

I SISTEMI DI DEPURAZIONE ORGANICA (Fegato-Reni) Dr. S. Spinelli ALIMENTO E SALUTE IL VOSTRO CIBO SIA IL VOSTRO FARMACO; IL VOSTRO FARMACO SIA IL VOSTRO CIBO IPPOCRATE 460-377 a.c. SISTEMI DI DEPURAZIONE

I SISTEMI DI DEPURAZIONE ORGANICA (Fegato-Reni) Dr. S. Spinelli ALIMENTO E SALUTE IL VOSTRO CIBO SIA IL VOSTRO FARMACO; IL VOSTRO FARMACO SIA IL VOSTRO CIBO IPPOCRATE 460-377 a.c. SISTEMI DI DEPURAZIONE

09/05/17. REGOLAZIONE ALLOSTERICA determinano cambiamenti di velocità delle vie

1 FASE DI ASSORBIMENTO due quattro ore successive ad un pasto a. Aumento glucosio ematico, a.a. Ed trigliceridi b. Aumento secrezione insulina diminuzione glucagone c. Aumento sintesi del glicogeno, proteine

1 FASE DI ASSORBIMENTO due quattro ore successive ad un pasto a. Aumento glucosio ematico, a.a. Ed trigliceridi b. Aumento secrezione insulina diminuzione glucagone c. Aumento sintesi del glicogeno, proteine

ESCREZIONE. processo attraverso il quale il farmaco e i suoi metaboliti vengono eliminati dall organismo

ESCREZIONE processo attraverso il quale il farmaco e i suoi metaboliti vengono eliminati dall organismo Vie di escrezione: renale biliare polmonare cutanea salivare lacrimale mammaria ESCREZIONE RENALE

ESCREZIONE processo attraverso il quale il farmaco e i suoi metaboliti vengono eliminati dall organismo Vie di escrezione: renale biliare polmonare cutanea salivare lacrimale mammaria ESCREZIONE RENALE

ghiandole salivari bocca amilasi stomaco HCl (ph 1) pepsinogeno pepsina

Metabolismo lipidico Digestione I lipidi della dieta sono Trigliceridi Fosfolipidi Colesterolo processi digestivi ghiandole salivari amilasi bocca HCl (ph 1) pepsinogeno pepsina stomaco processi digestivi

Metabolismo lipidico Digestione I lipidi della dieta sono Trigliceridi Fosfolipidi Colesterolo processi digestivi ghiandole salivari amilasi bocca HCl (ph 1) pepsinogeno pepsina stomaco processi digestivi

Affezione parafisiologica

ITTERO NEONATALE Colorazione giallastra della cute e delle mucose, dovuta all accumulo nel plasma e nei tessuti di BILIRUBINA, prodotto di degradazione dell Eme Neonati itterici Affezione parafisiologica

ITTERO NEONATALE Colorazione giallastra della cute e delle mucose, dovuta all accumulo nel plasma e nei tessuti di BILIRUBINA, prodotto di degradazione dell Eme Neonati itterici Affezione parafisiologica

INDICE PARTE I CHIMICA. Autori Introduzione

INDICE Autori Introduzione XI XIII PARTE I CHIMICA Capitolo 1 STRUTTURA DELL ATOMO 3 1.1 Teorie atomiche 3 1.2 Costituenti dell atomo 4 1.3 Numeri quantici 4 1.4 Tipi di orbitali 5 1.5 Aufbau 6 1.6 Sistema

INDICE Autori Introduzione XI XIII PARTE I CHIMICA Capitolo 1 STRUTTURA DELL ATOMO 3 1.1 Teorie atomiche 3 1.2 Costituenti dell atomo 4 1.3 Numeri quantici 4 1.4 Tipi di orbitali 5 1.5 Aufbau 6 1.6 Sistema

I lipidi Digestione e assorbimento

I lipidi Digestione e assorbimento Digestione dei lipidi I lipidi, a differenza dei carboidrati e delle proteine, passano quasi immodificati attraverso la bocca e lo stomaco e solo quando arrivano nel

I lipidi Digestione e assorbimento Digestione dei lipidi I lipidi, a differenza dei carboidrati e delle proteine, passano quasi immodificati attraverso la bocca e lo stomaco e solo quando arrivano nel

Svolgono funzioni biologiche di fondamentale importanza e possono essere divise in 7 gruppi principali:

Svolgono funzioni biologiche di fondamentale importanza e possono essere divise in 7 gruppi principali: proteine strutturali (collagene, cheratine); proteine catalitiche (enzimi); proteine di trasporto

Svolgono funzioni biologiche di fondamentale importanza e possono essere divise in 7 gruppi principali: proteine strutturali (collagene, cheratine); proteine catalitiche (enzimi); proteine di trasporto

Indice generale 1. Introduzione alla biochimica 2. Acqua, ph, acidi, basi, sali, tamponi

Indice generale 1. Introduzione alla biochimica 1 Unità di misura 1 Energia e calore 3 Struttura dell atomo 3 Tavola periodica degli elementi 4 Legami chimici 8 Legami covalenti 8 Legami non covalenti

Indice generale 1. Introduzione alla biochimica 1 Unità di misura 1 Energia e calore 3 Struttura dell atomo 3 Tavola periodica degli elementi 4 Legami chimici 8 Legami covalenti 8 Legami non covalenti

Plasma ph Tamponi: LEC: HCO 3 LIC: Proteine, Emoglobina, Fosfati Urina: Fosfati e ammoniaca

Equilibrio acidobase Dieta: Acidi grassi Aminoacidi Assunzione H + CO 2, acido lattico, chetoacidi Plasma ph 7.357.42 Tamponi: LEC: HCO 3 LIC: Proteine, Emoglobina, Fosfati Urina: Fosfati e ammoniaca Ventilazione:

Equilibrio acidobase Dieta: Acidi grassi Aminoacidi Assunzione H + CO 2, acido lattico, chetoacidi Plasma ph 7.357.42 Tamponi: LEC: HCO 3 LIC: Proteine, Emoglobina, Fosfati Urina: Fosfati e ammoniaca Ventilazione:

Lattato. Glicolisi. Piruvato

Lattato Glicolisi Piruvato REAZIONI MITOCONDRIALI DEL PIRUVATO + Piruvato Deidrogenasi + CO 2 + H 2 O ATP ADP + Pi Piruvato Carbossilasi + 2 H + ossalacetato La Piruvato Carbossilasi è una proteina Mitocondriale

Lattato Glicolisi Piruvato REAZIONI MITOCONDRIALI DEL PIRUVATO + Piruvato Deidrogenasi + CO 2 + H 2 O ATP ADP + Pi Piruvato Carbossilasi + 2 H + ossalacetato La Piruvato Carbossilasi è una proteina Mitocondriale

Gluconeogenesi. Sintesi de-novo di glucosio

Gluconeogenesi Sintesi de-novo di glucosio La gluconeogenesi garantisce il mantenimento dei livelli di glucosio nel sangue anche per molto tempo dopo l assorbimento e la completa ossidazione del glucosio

Gluconeogenesi Sintesi de-novo di glucosio La gluconeogenesi garantisce il mantenimento dei livelli di glucosio nel sangue anche per molto tempo dopo l assorbimento e la completa ossidazione del glucosio

1. Quali dei seguenti fattori influenza l assorbimento di un farmaco?

QUESTIONARIO 1. Quali dei seguenti fattori influenza l assorbimento di un farmaco? 1. la sua solubilità 2. la sua concentrazione 3. l estensione della superficie disponibile per il suo assorbimento 4.

QUESTIONARIO 1. Quali dei seguenti fattori influenza l assorbimento di un farmaco? 1. la sua solubilità 2. la sua concentrazione 3. l estensione della superficie disponibile per il suo assorbimento 4.

IL FABBISOGNO DEL FERRO E LA DONNA ROSA ARIVIELLO CLINICA RUESCH NAPOLI

IL FABBISOGNO DEL FERRO E LA DONNA ROSA ARIVIELLO CLINICA RUESCH NAPOLI CARATTERISTICHE Il Ferro è un metallo essenziale per l organismo ed ha un ruolo chiave in numerosi processi biochimici, quali il

IL FABBISOGNO DEL FERRO E LA DONNA ROSA ARIVIELLO CLINICA RUESCH NAPOLI CARATTERISTICHE Il Ferro è un metallo essenziale per l organismo ed ha un ruolo chiave in numerosi processi biochimici, quali il

Il metabolismo dei lipidi

Il metabolismo dei lipidi Digestione, assorbimento e trasporto dei lipidi Concetti chiave I triacilgliceroli sono demoliti dalle lipasi e i prodotti derivanti dalla loro scissione sono assorbiti dall intestino.

Il metabolismo dei lipidi Digestione, assorbimento e trasporto dei lipidi Concetti chiave I triacilgliceroli sono demoliti dalle lipasi e i prodotti derivanti dalla loro scissione sono assorbiti dall intestino.

ENZIMI. Un enzima è un catalizzatore (acceleratore) di reazioni biologiche.

ENZIMI ENZIMI Un enzima è un catalizzatore (acceleratore) di reazioni biologiche. Catalizzatore = sostanza in grado di accelerare lo svolgimento di una reazione chimica e quindi di aumentarne la sua velocità,

ENZIMI ENZIMI Un enzima è un catalizzatore (acceleratore) di reazioni biologiche. Catalizzatore = sostanza in grado di accelerare lo svolgimento di una reazione chimica e quindi di aumentarne la sua velocità,

Utilizzazione dei dati di monitoraggio biologico

Utilizzazione dei dati di monitoraggio biologico a livello individuale: valutazione del livello di di esposizione in in funzione dei valori di di riferimento e dei valori limite biologici health based

Utilizzazione dei dati di monitoraggio biologico a livello individuale: valutazione del livello di di esposizione in in funzione dei valori di di riferimento e dei valori limite biologici health based

Anatomia Umana. Apparato digerente. Parte 3: Ghiandole annesse

Anatomia Umana Apparato digerente Parte 3: Ghiandole annesse FEGATO La più grossa ghiandola dell'organismo peso: 1,5 kg consistenza dura, lacerabile vert max: 8 cm, trasv max: 28 cm, sagg max: 17 cm rivestito

Anatomia Umana Apparato digerente Parte 3: Ghiandole annesse FEGATO La più grossa ghiandola dell'organismo peso: 1,5 kg consistenza dura, lacerabile vert max: 8 cm, trasv max: 28 cm, sagg max: 17 cm rivestito

Principali funzioni del fegato

Fegato ed etanolo Etanolo metabolizzato solo nel fegato in presenza di enzimi specifici Possibili danni provocati da eccesso di etanolo ingerito dovuti in particolare all idrogeno reso disponibile e alla

Fegato ed etanolo Etanolo metabolizzato solo nel fegato in presenza di enzimi specifici Possibili danni provocati da eccesso di etanolo ingerito dovuti in particolare all idrogeno reso disponibile e alla

Obesità e sovrappeso. -Educazione alimentare -Terapia nutrizionale -Esercizio fisico

Obesità e sovrappeso L obesità e il sovrappeso sono l epidemia del Duemila. Un grave problema medico-sociale che richiede un mosaico di interventi: -Approccio cognitivo comportamentale -Educazione alimentare

Obesità e sovrappeso L obesità e il sovrappeso sono l epidemia del Duemila. Un grave problema medico-sociale che richiede un mosaico di interventi: -Approccio cognitivo comportamentale -Educazione alimentare

Fegato e salute. Compendio di malattie epato-biliari

Fegato e salute Compendio di malattie epato-biliari L autore, non avendo assolto ai diritti di copyright sulle immagini inserite nel testo assicura che queste hanno carattere esclusivamente illustrativo/esplicativo

Fegato e salute Compendio di malattie epato-biliari L autore, non avendo assolto ai diritti di copyright sulle immagini inserite nel testo assicura che queste hanno carattere esclusivamente illustrativo/esplicativo

INTRODUZIONE ALLA FARMACOCINETICA

Diapositiva 1 INTRODUZIONE ALLA FARMACOCINETICA FARMACOCINETICA FARMACODINAMICA Farmaco a livello del sito di somministrazione Farmaco nel plasma Assorbimento Meccanismo d azione Metabolizzazione Distribuzione

Diapositiva 1 INTRODUZIONE ALLA FARMACOCINETICA FARMACOCINETICA FARMACODINAMICA Farmaco a livello del sito di somministrazione Farmaco nel plasma Assorbimento Meccanismo d azione Metabolizzazione Distribuzione

ELIMINAZIONE DEI FARMACI. L eliminazione di un farmaco avviene per escrezione e/o per biotrasformazione.

ELIMINAZIONE DEI FARMACI L eliminazione di un farmaco avviene per escrezione e/o per biotrasformazione. Possono essere escreti: il farmaco immodificato i suoi metaboliti Le principali vie di escrezione

ELIMINAZIONE DEI FARMACI L eliminazione di un farmaco avviene per escrezione e/o per biotrasformazione. Possono essere escreti: il farmaco immodificato i suoi metaboliti Le principali vie di escrezione

MANTENIMENTO DELLA STRUTTURA CRESCITA SVILUPPO RIPRODUZIONE

BIOENERGETICA MANTENIMENTO DELLA STRUTTURA CRESCITA SVILUPPO RIPRODUZIONE GLI ORGANISMI VIVENTI POSSONO UTILIZZARE SOLO DUE FORME DI ENERGIA: LUMINOSA (radiazioni di determinate lunghezze d onda) (ORGANISMI

BIOENERGETICA MANTENIMENTO DELLA STRUTTURA CRESCITA SVILUPPO RIPRODUZIONE GLI ORGANISMI VIVENTI POSSONO UTILIZZARE SOLO DUE FORME DI ENERGIA: LUMINOSA (radiazioni di determinate lunghezze d onda) (ORGANISMI

CHIMICA BIOLOGICA. Seconda Università degli Studi di Napoli. DiSTABiF. Corso di Laurea in Scienze Biologiche. Insegnamento di. Anno Accademico

Seconda Università degli Studi di Napoli DiSTABiF Corso di Laurea in Scienze Biologiche Insegnamento di CHIMICA BIOLOGICA Prof. Antimo Di Maro Anno Accademico 2016-17 Lezione 14 Ciclo di Krebs L ossidazione

Seconda Università degli Studi di Napoli DiSTABiF Corso di Laurea in Scienze Biologiche Insegnamento di CHIMICA BIOLOGICA Prof. Antimo Di Maro Anno Accademico 2016-17 Lezione 14 Ciclo di Krebs L ossidazione

DEGRADAZIONE di polisaccaridi (glicogeno epatico, amido o glicogeno dalla dieta) Glucosio. GLUCONEOGENESI (sintesi da precursori non glucidici)

DEGRADAZIONE di polisaccaridi (glicogeno epatico, amido o glicogeno dalla dieta) Glucosio GLUCONEOGENESI (sintesi da precursori non glucidici) 1 2 Il glucosio viene trasportato all interno della cellula

DEGRADAZIONE di polisaccaridi (glicogeno epatico, amido o glicogeno dalla dieta) Glucosio GLUCONEOGENESI (sintesi da precursori non glucidici) 1 2 Il glucosio viene trasportato all interno della cellula

EMOGLOBINA, MIOGLOBINA MIOGLOBINA ED EMOGLOBINA NEL TRASPORTO DELL OSSIGENO

EMOGLOBINA, MIOGLOBINA MIOGLOBINA ED EMOGLOBINA NEL TRASPORTO DELL OSSIGENO Trasporto dell ossigeno In tutti gli animali superiori, il metabolismo è aerobico L energia che si può estrarre dal glucosio

EMOGLOBINA, MIOGLOBINA MIOGLOBINA ED EMOGLOBINA NEL TRASPORTO DELL OSSIGENO Trasporto dell ossigeno In tutti gli animali superiori, il metabolismo è aerobico L energia che si può estrarre dal glucosio

IL GLUCOSIO PUO ESSERE SINTETIZZATO DA PRECURSORI NON GLUCIDICI

GLUCONEOGENESI IL GLUCOSIO PUO ESSERE SINTETIZZATO DA PRECURSORI NON GLUCIDICI Quando la quantità di glucosio fornito dagli alimenti o dalle riserve è insufficiente, i diversi organismi sintetizzano glucosio

GLUCONEOGENESI IL GLUCOSIO PUO ESSERE SINTETIZZATO DA PRECURSORI NON GLUCIDICI Quando la quantità di glucosio fornito dagli alimenti o dalle riserve è insufficiente, i diversi organismi sintetizzano glucosio

Stercobilina Escreta nelle feci. Bilirubina & bilinogeni Formati dai batteri INTESTINO. Riassorbita. nel circolo portale

Itteri congeniti 1 Milza, fegato, rene Emoglobina Stercobilina Escreta nelle feci Urobilinogeno Escreto nelle urine Eme Globina O 2 Eme ossigenasi CO Biliverdina IX NADPH Biliverdina reduttasi Bilirubina

Itteri congeniti 1 Milza, fegato, rene Emoglobina Stercobilina Escreta nelle feci Urobilinogeno Escreto nelle urine Eme Globina O 2 Eme ossigenasi CO Biliverdina IX NADPH Biliverdina reduttasi Bilirubina

SECREZIONE PANCREATICA

SECREZIONE PANCREATICA Il pancreas esocrino secerne ioni bicarbonato ed enzimi nei dotti che convergono nel dotto pancreatico; questo si unisce al dotto biliare comune proveniente dal fegato prima di entrare

SECREZIONE PANCREATICA Il pancreas esocrino secerne ioni bicarbonato ed enzimi nei dotti che convergono nel dotto pancreatico; questo si unisce al dotto biliare comune proveniente dal fegato prima di entrare

Regolazione enzimatica Isoenzimi

Regolazione enzimatica Isoenzimi Gli enzimi regolatori nel metabolismo gruppi di enzimi lavorano insieme per produrre una via metabolica in cui il prodotto del primo enzima diventa il substrato del secondo

Regolazione enzimatica Isoenzimi Gli enzimi regolatori nel metabolismo gruppi di enzimi lavorano insieme per produrre una via metabolica in cui il prodotto del primo enzima diventa il substrato del secondo

GLUCOSIO. Vena porta DIGESTIONE DEI DISACCARIDI. Enzimi parete intestinale

DIGESTIONE DELL AMIDO AMIDO Amilasi salivare DESTRINE Amilasi pancreatica MALTOSIO Enzimi parete intestinale GLUCOSIO Vena porta DIGESTIONE DEI DISACCARIDI DISACCARIDI Enzimi parete intestinale MONOSACCARIDI

DIGESTIONE DELL AMIDO AMIDO Amilasi salivare DESTRINE Amilasi pancreatica MALTOSIO Enzimi parete intestinale GLUCOSIO Vena porta DIGESTIONE DEI DISACCARIDI DISACCARIDI Enzimi parete intestinale MONOSACCARIDI

Facoltà di Scienze Motorie Università degli Studi di Verona. Corso di Farmacologia Lezione 6: Farmacocinetica (metabolismo, eliminazione)

Facoltà di Scienze Motorie Università degli Studi di Verona Corso di Farmacologia Lezione 6: Farmacocinetica (metabolismo, eliminazione) METABOLISMO O BIOTRASFORMAZIONE DEI FARMACI Ø Con il termine metabolismo

Facoltà di Scienze Motorie Università degli Studi di Verona Corso di Farmacologia Lezione 6: Farmacocinetica (metabolismo, eliminazione) METABOLISMO O BIOTRASFORMAZIONE DEI FARMACI Ø Con il termine metabolismo

Composizione della materia vivente. Composizione molecolare delle cellule: acqua, sali, aminoacidi, proteine, glicidi, lipidi e acidi nucleici.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO Corso di laurea in Scienze farmaceutiche applicate Anno accademico 2016/2017-2 anno - Curriculum Tossicologia dell'ambiente e degli Alimenti BIOCHIMICA BIO/10-8 CFU

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO Corso di laurea in Scienze farmaceutiche applicate Anno accademico 2016/2017-2 anno - Curriculum Tossicologia dell'ambiente e degli Alimenti BIOCHIMICA BIO/10-8 CFU

PARAMETRI BIOCHIMICI. Tabella : 11.4 (pag. 1 di 16)

SPECIE ANIMALE: Bovidi Acidi grassi non esterificati (NEFA) 1.490 1.490 Alanina aminotransferasi (ALT-GPT) 70 70 Albumina 1.180 1.180 Albumina/Globuline (A/G) 1.121 1.121 Ampiezza distribuzione eritrocitaria

SPECIE ANIMALE: Bovidi Acidi grassi non esterificati (NEFA) 1.490 1.490 Alanina aminotransferasi (ALT-GPT) 70 70 Albumina 1.180 1.180 Albumina/Globuline (A/G) 1.121 1.121 Ampiezza distribuzione eritrocitaria

FISIOLOGIA dell ALLENAMENTO. dai processi fisiologici alle metodiche di allenamento

FISIOLOGIA dell ALLENAMENTO dai processi fisiologici alle metodiche di allenamento Introduzione alla fisiologia Metabolismo cellulare Il sistema cardiovascolare: funzione cardiaca vasi, flusso, pressione

FISIOLOGIA dell ALLENAMENTO dai processi fisiologici alle metodiche di allenamento Introduzione alla fisiologia Metabolismo cellulare Il sistema cardiovascolare: funzione cardiaca vasi, flusso, pressione

CATENA RESPIRATORIA (CR) FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA (FO)

CATENA RESPIRATORIA (CR) FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA (FO) - Decarb. ossid. piruvato - -Ossidazione acidi grassi - Vie ossidative aa -Ciclo di Krebs avvengono tutte nella matrice mitocondriale In tutte queste

CATENA RESPIRATORIA (CR) FOSFORILAZIONE OSSIDATIVA (FO) - Decarb. ossid. piruvato - -Ossidazione acidi grassi - Vie ossidative aa -Ciclo di Krebs avvengono tutte nella matrice mitocondriale In tutte queste

PARAMETRI BIOCHIMICI. Tabella : 11.4 (pag. 1 di 15)

SPECIE ANIMALE: Bovidi Acidi grassi non esterificati (NEFA) 1.894 1.894 Acido urico 96 96 Alanina aminotransferasi (ALT-GPT) 77 77 Albumina 1.534 1.534 Albumina/Globuline (A/G) 1.540 1.540 Amilasi 97 97

SPECIE ANIMALE: Bovidi Acidi grassi non esterificati (NEFA) 1.894 1.894 Acido urico 96 96 Alanina aminotransferasi (ALT-GPT) 77 77 Albumina 1.534 1.534 Albumina/Globuline (A/G) 1.540 1.540 Amilasi 97 97

GHIANDOLE ANNESSE ALL APPARATO APPARATO DIGERENTE. Fegato, Pancreas, Cistifellea

GHIANDOLE ANNESSE ALL APPARATO APPARATO DIGERENTE Fegato, Pancreas, Cistifellea Gli organi Fegato. Secerne la bile (emulsionante dei grassi) e proteine del sangue (fibrinogeno, albumine) Metabolizzazione

GHIANDOLE ANNESSE ALL APPARATO APPARATO DIGERENTE Fegato, Pancreas, Cistifellea Gli organi Fegato. Secerne la bile (emulsionante dei grassi) e proteine del sangue (fibrinogeno, albumine) Metabolizzazione

AMMONIEMIA ammoniemia ammoniaca prodotto azotato deri

AMMONIEMIA Per ammoniemia si intende la concentrazione di ammoniaca nel sangue ed essa è un prodotto azotato che si forma nell'organismo per l'attività di molti tessuti, ma in massima parte deriva dal

AMMONIEMIA Per ammoniemia si intende la concentrazione di ammoniaca nel sangue ed essa è un prodotto azotato che si forma nell'organismo per l'attività di molti tessuti, ma in massima parte deriva dal

Reazione prossima all equilibrio Molto rapida. Trioso-fosfato isomerasi

5 a reazione Delle 2 molecole prodotte dalla scissione del fruttosio 1,6-bisfosfato solo la gliceraldeide 3-P è il substrato della successiva reazione della glicolisi, perciò il diidrossiacetonefosfato

5 a reazione Delle 2 molecole prodotte dalla scissione del fruttosio 1,6-bisfosfato solo la gliceraldeide 3-P è il substrato della successiva reazione della glicolisi, perciò il diidrossiacetonefosfato

PARAMETRI BIOCHIMICI. Tabella : 11.4 (pag. 1 di 16)

SPECIE ANIMALE: Bovidi Acidi grassi non esterificati (NEFA) 1.695 1.695 Alanina aminotransferasi (ALT-GPT) 18 18 Albumina 1.404 1.404 Albumina/Globuline (A/G) 1.360 1.360 Ampiezza distribuzione eritrocitaria

SPECIE ANIMALE: Bovidi Acidi grassi non esterificati (NEFA) 1.695 1.695 Alanina aminotransferasi (ALT-GPT) 18 18 Albumina 1.404 1.404 Albumina/Globuline (A/G) 1.360 1.360 Ampiezza distribuzione eritrocitaria

Cap.21 CATABOLISMO DEI LIPIDI

Cap.21 CATABOLISMO DEI LIPIDI Glucosio= forma di energia immediatamente disponibile LIPIDI= Deposito energetico utilizzabile da tutti i tessuti, tranne cervello e globuli rossi Rispetto ai carboidrati,

Cap.21 CATABOLISMO DEI LIPIDI Glucosio= forma di energia immediatamente disponibile LIPIDI= Deposito energetico utilizzabile da tutti i tessuti, tranne cervello e globuli rossi Rispetto ai carboidrati,

FISIOLOGIA E BIOCHIMICA

DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALITÀ MEDICO-CHIRURGICHE Corso di laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare Anno accademico 2017/2018-1 anno E 6 CFU

DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALITÀ MEDICO-CHIRURGICHE Corso di laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare Anno accademico 2017/2018-1 anno E 6 CFU

Rene ed equilibrio acido-base

Rene ed equilibrio acidobase Produzione H Acidi volatili (15.000 mmol/dì) CO 2 H 2 O H 2 CO 3 H HCO 3 non costituisce guadagno H perché CO 2 (volatile) eliminata con la respirazione Acidi fissi, non volatili

Rene ed equilibrio acidobase Produzione H Acidi volatili (15.000 mmol/dì) CO 2 H 2 O H 2 CO 3 H HCO 3 non costituisce guadagno H perché CO 2 (volatile) eliminata con la respirazione Acidi fissi, non volatili

PARAMETRI BIOCHIMICI. Tabella : 11.4

SPECIE ANIMALE: Bovidi Acidi grassi non esterificati (NEFA) 1.672 1.662 Alanina aminotransferasi (ALT-GPT) 22 22 Albumina 1.094 1.084 Albumina/Globuline (A/G) 1.080 1.070 Ampiezza distribuzione eritrocitaria

SPECIE ANIMALE: Bovidi Acidi grassi non esterificati (NEFA) 1.672 1.662 Alanina aminotransferasi (ALT-GPT) 22 22 Albumina 1.094 1.084 Albumina/Globuline (A/G) 1.080 1.070 Ampiezza distribuzione eritrocitaria

Catabolismo degli acidi grassi e chetogenesi

Catabolismo degli acidi grassi e chetogenesi Metabolismo dei lipidi Adipociti del grasso bianco Tappa di preparazione all ossidazione degli acidi grassi La membrana mitocondriale interna è impermeabile

Catabolismo degli acidi grassi e chetogenesi Metabolismo dei lipidi Adipociti del grasso bianco Tappa di preparazione all ossidazione degli acidi grassi La membrana mitocondriale interna è impermeabile