Anteprima Estratta dall' Appunto di Fisiopatologia clinica

|

|

|

- Lucio Marra

- 7 anni fa

- Visualizzazioni

Transcript

1 Anteprima Estratta dall' Appunto di Fisiopatologia clinica Università : Università degli studi di Padova Facoltà : Medicina Indice di questo documento L' Appunto Le Domande d'esame e' un sito di knowledge sharing per facilitare lo scambio di materiali ed informazioni per lo studio e la formazione.centinaia di migliaia di studenti usano ABCtribe quotidianamente per scambiare materiali, consigli e opportunità Più gli utenti ne diffondono l'utilizzo maggiore e' il vantaggio che ne si può trarre : 1. Migliora i tuoi voti ed il tempo di studio gestendo tutti i materiali e le risorse condivise 2. Costruisci un network che ti aiuti nei tuoi studi e nella tua professione 3. Ottimizza con il tuo libretto elettronico il percorso di studi facendo in anticipo le scelte migliori per ogni esame 4. Possibilità di guadagno vendendo appunti, tesine, lezioni private, tesi, svolgendo lavori stagionali o part time. www. - [Pagina 1]

2 L' Appunto A partire dalla pagina successiva potete trovare l' Anteprima Estratta dall' Appunto. Se desideri l'appunto completo clicca questo link. Il numero di pagina tra le parentesi tonde si riferisce a tutto il documento contenente l'appunto. Sull'appunto stesso in alcuni casi potrete trovare una altra numerazione delle pagine che si riferisce al solo appunto. - [Pagina 2]

3 FISIOPATOLOGIA DELL APPARATO DIGERENTE FISIOPATOLOGIA EPATICA PRINCIPALI FINZIONI ELEMENTARI DELL EPATOCITA OMEOSTASI GLUCIDICA - glicogenosintesi; - glicogenolisi (in caso di digiuno); - gluconeogenesi. OMEOSTASI PROTIDICA - sintesi di albumina (avviene solo nel fegato); - sintesi dei fattori della coagulazione; - sintesi di lipoproteine; - sintesi di altre proteine. OMEOSTASI LIPIDICA - sintesi di colesterolo; - sintesi di trigliceridi; - sintesi e ricircolo degli acidi biliari (gli acidi biliari sono prodotti solo dal fegato); METABOLISMO ORMONALE - rimozione degli ormoni steroidei; - sintesi di proteine vettrici. FUNZIONE DETOSSIFICANTI - rimozione della bilirubina; - rimozione dell ammoniaca (sintesi dell urea); - rimozione di farmaci ed altri xenobiotici. Le alterazioni della funzione epatica si manifestano nelle alterazioni di tutti i suddetti meccanismi. PROVE DI FUNZIONALITÀ EPATICA (SEMEIOTICA FUNZIONALE) La semeiotica funzionale del fegato è lo studio delle caratteristiche funzionali (ed in parte anche di quelle anatomiche) di quest organo attraverso l esecuzione di esami di laboratorio. l diversi test biochimici che servono ad indagare lo stato funzionale degli epatociti vengono correntemente indicati come prove di funzionalità epatica. È opportuno, peraltro, ricordare che la maggior parte di questi parametri ematochimici possono assumere un significato ambiguo, nel senso che essi possono risultare alterati non soltanto in corso di malattie 1/113 - [Pagina 3]

4 epatiche, ma anche in presenza di affezioni di altri organi ed apparati e, quindi, devono sempre essere interpretati criticamente. Molteplici sono le prove di funzionalità epatica di natura biochimica ed ai fini pratici vengono solitamente distinti in vari gruppi di indagini. Primo gruppo di esami: Serve a valutare lo stato funzionale ed anatomico degli epatociti. Comprende tre tipi di test: I primi sono quelli che esprimono lo stato di permeabilità delle membrane cellulari: se sono alterati in modo elevato, indicano, l esistenza di un processo necrotico. La loro alterazione indica sempre l esistenza di una modificazione della normale permeabilità della membrana epatocitaria:in caso di lesioni, e a maggior ragione in caso di necrosi, la membrana di queste cellule non potrà adempiere la sua normale funzione di barriera permettendo la fuoriuscita di enzimi intracellulari, la cui concentrazione nel sangue risulterà aumentata. A - Transaminasi (AST e ALI) AST (aspartato - aminotransferasi): enzima mitocondriale presente anche nel cuore, nel muscolo e nel rene. Aumenta nel siero ogni volta che vi è distruzione acuta di cellule contenenti l enzima, che lo rilasciano nell interstizio, e quindi nel sangue. ALT (alanina - aminotransferasi enzima citosolico presente nel fegato, ed i piccola misura anche nel rene, nel cuore e nel muscolo scheletrico. Un aumento nel siero è quindi un indice più specifico di necrosi epatica. Come visto, le transaminasi non si trovano solo nel fegato; una loro alterazione non significa quindi inequivocabilmente che esiste una epatopatia. Esistono tuttavia alcuni dati che riconducono un aumento delle transaminasi essenzialmente ad una patologia epatica: - nel corso di IMA si osserva un incremento delle transaminasi di modesta entità (i valori al massimo si quadruplicano) e di breve durata (poco. più di ore); viceversa, in corso di epatopatia, l incremento di questi enzimi può essere, anche se non obbligatoriamente, molto più elevato raggiungendo talvolta valori di U/l e oltre, ma soprattutto appare di durata superiore. Questo avviene soprattutto quando vi sono lesioni epatiche acute e comunque solo in corso di processi di una certa gravità; Fegato Vs. Cuore 1- molto maggiore fino a U/l 2- di lunga durata 1- modesto delle transaminasi 2- breve durata (poco>48-72h) - un altro dato che richiama l attenzione sul fegato è l incremento più significativo della ALT rispetto alla AST, a differenza di quello che normalmente avviene in caso di sofferenza miocardica. Tuttavia, per modesti aumenti è probabile che si verifichi il caso contrario, come accada in corso di epatopatie croniche e cirrosi, a causa di una maggior compromissione mitocondriale; - è possibile discriminare tra lesione epatica e lesione muscolare in presenza di incremento delle transaminasi, dosando l attività di un altro enzima, la creatinfosfochinasi, che viene liberato in circolo in misura notevole solo in caso di sofferenza muscolare (cardiaca o striata). 2/113 - [Pagina 4]

5 Fegato Vs. Cuore/muscolo striato ALT > AST AST> ALT In casi particolari come epatopatie croniche e cirrosi con danno mitocondriale è possibile che si verifichi il contrario Per discriminare in modo più sicuro si va a dosare la creatinfosfochinasi è liberato in modo notevole solo in caso di sofferenza miocardica o scheletrica. Le transaminasi, quindi, danno informazioni sulle alterazioni anatomiche e non necessariamente funzionali dell organo: infatti può esserci la distruzione di poche cellule, che fa aumentare i valori, ma la ridotta estensione del danno non porta ad una alterazione della funzione d organo. Viceversa, possono esserci alterazioni delle funzione d organo che possono non essere dipendenti da alterazioni anatomiche delle cellule. B Gamma Glutamil - Transpeptidasi (γgt) Enzima microsomiale presente in grande quantità nel fegato, ma anche nel rene. L enzima va soggetto ad induzione enzimatica, ed i suoi livelli sono espressione sia del rilascio dalle cellule che del patrimonio enzimatico contenuto in esse (perché anche in condizioni fisiologiche una piccola parte del patrimonio enzimatico viene perduto). Fisiologicamente è escreto per via biliare e quindi il suo aumento è espressione di colestasi o di necrosi epatica o di induzione enzimatica (prodotta da farmaci come i barbiturici e gli antipiretici e dall alcool) o dell insieme di questi tre fattori. γgt colestasi, necrosi epatica, induzione enzimatica. 3/113 - [Pagina 5]

6 Il secondo tipo di esami riguarda le funzioni sintetiche degli epatociti. Queste cellule sintetizzano normalmente una notevole quantità di sostanze e, quindi, attraverso la determinazione della concentrazione di queste nel sangue è possibile avere una indicazione della capacità di sintesi degli epatociti. In corso di epatopatie acute, ma soprattutto croniche, le normali attività sintetiche degli epatociti risultano variamente compromesse, per cui si riscontra nel plasma la diminuzione delle sostanze normalmente prodotte dal fegato. Con questi test è possibile avere delle valutazioni di carattere quantitativo dell attività del parenchima epatico, vale a dire del numero degli epatociti ancora funzionanti dopo eventuali eventi necrotici o comunque lesivi, a carico di quest organo. A - Albumina Proteina a singola catena (66 kd), viene sintetizzata ad una velocità di circa g/die ed è la proteina plasmatica più rappresentata. Contribuisce significativamente a determinare la pressione oncotica del plasma ed è la principale proteina di legame e di trasporto di numerose sostanze, inclusi alcuni ormoni. Viene secreta nello spazio interstiziale tra gli epatociti, passa in circolo, da dove poi diffonde nello spazio extravasale: circa il 60% dell albumina corporea totale si trova nello spazio extravasale. Tuttavia, rappresenta circa il 60-70% delle proteine plasmatiche totali (4-4,5 g/100 ml). Il suo catabolismo avviene a livello renale, intestinale ed epatico. In caso di epatopatie croniche si nota una graduale concentrazione di tutte le proteine plasmatiche, con una riduzione particolare dell albumina. Tuttavia una riduzione dell albuminemia non è sempre riconducibile ad una alterata funzione sintetica del fegato, perché può verificarsi anche in caso di: Aumentata escrezione: 1- sindrome nefrosica: in cui si ha una eccessiva eliminazione attraverso il filtrato renale; 2- enteropatie protidodisperdenti: in cui si ha una eccessiva eliminazione attraverso le pareti intestinali; 3- ustioni di III grado: in cui si ha una perdita attraverso la cute lesa; Diminuita sintesi, non per alterazioni funzionali del fegato ma per mancanza dei substrati sintetici (aminoacidi) come in casi di: 1- malassorbimento intestinale; 2- malnutrizione. 4/113 - [Pagina 6]

7 B - Fattori della coagulazione (fibrinogeno, tempo di protrombina) Il fegato sintetizza la maggior parte dei fattori responsabili della coagulazione del sangue ed in particolare il fibrinogeno (fattore I), i fattori vit. K dipendenti (protrombina III e fattori VII, IX e X) e il fattore V, la cui sintesi è diminuita solo in caso di grave epatopatia. In caso di deficit della funzione sintetica di tali fattori, si osserva un allungamento del tempo di Quick o tempo di protrombina: questo esame consiste nella determinazione del tempo di coagulazione del plasma dopo aggiunta di tromboplastina tissutale; in questo modo si può indagare la via estrinseca della coagulazione, escludendo la via intrinseca, normalmente più lenta. Un allungamento del tempo di Quick implica la presenza di deficit dei fattori I, XI, V, VII e X, come nel caso di epatopatie di una certa entità. Si deve ricordare, riscontrato in corso di patologia epatica, non sempre indichi una alterazione della funzione sintetica della cellula, ma possa indicare anche un deficit di vit. K, come accade nel corso di colestasi. In questi casi, si assiste ad una normalizzazione del tempo di Quick dopo somministrazione per via parenterale di vit. K (test di Kolter). Il tempo di protrombina viene spesso valutato in percentuale rispetto al plasma di controllo: normalmente il valore è compreso tra 80 e 100%, sicuramente patologico se al di sotto di 70%. Il terzo tipo comprende test più complessi, i quali indagano simultaneamente diverse attività funzionali, svolte normalmente nelle cellule epatiche. A - Bilirubinemia In presenza di una sofferenza degli epatociti è possibile riscontrare alti livelli sia di bilirubina indiretta (coniugata con proteine plasmatiche) che di bilirubina diretta (coniugata ad acido glucuronico). Questo parametro è però indice di sofferenza cellulare di modesta entità, essendo la capacità di metabolizzazione del fegato nei confronti della bilirubina piuttosto elevata. B - Urobilinuria Normalmente l urobilinogeno non compare nelle urine. Riscontrarne la presenza, qualora sia possibile escludere una anemia emolitica, indica l incapacità da parte del fegato di ricaptarlo una volta che venga assorbito da parte del circolo portale e quindi di eliminarlo nuovamente con la bile. 5/113 - [Pagina 7]

8 Secondo gruppo serve per indagare le funzioni escretorie degli epatociti. In realtà una alterazione di queste indagini può indicare l esistenza di una lesione sia a livello del parenchima epatico sia a livello delle vie biliari extraepatiche; pertanto si tratta di testi che consentono di mettere in evidenza un difetto delle funzione epatica, senza indicare la sede della lesione responsabile di tale alterazione. Le funzioni escretorie sono alterate in tutte le condizioni che comportano colestasi sia intraepatica che extraepatica. Fosfatasi alcalina È prodotta da fegato, osso, rene, intestino, placenta. Talvolta aumenta per aumento della frazione ossea (lesioni ossee), ma nella maggior parte dei casi aumenta per aumento del rilascio nel sangue, quando è difficoltosa la secrezione al polo biliare (colestasi). La concentrazione di fosfatasi alcalina è dipendente dall età del soggetto: nei bambini la concentrazione di fosfatasi alcalina ha valori superiori rispetto agli adulti. Primo gruppo di esami: valutano lo stato anatomo funzionale Primo tipo stato della permeabilità delle membrane γgt ALT e AST Secondo tipo funzioni sintetiche dell epatocita Albumina (urine e sangue) Fattori della coagulazione (tempo di quick, fibrinogeno) Terzo tipo indagano simultaneamente diverse attività funzionali. Bilirubinemia Urobilinuria Secondo gruppo: valutano funzioni escretorie Unico tipo Fosfatasi alcalina Quindi i principali test di funzione epatica sono: transaminasi (AST, ALT) fosfatasi alcalina γgt tempo di protrombina (vedere i fattori della coagulazione) proteinemia (albumina, γ-globulinemia) bilirubina totale e frazionata fibrinogeno urobilinuria albuminuria 6/113 - [Pagina 8]

9 FISIOPATOLOGIA DEGLI ITTERI L ittero è la colorazione giallastra di tonalità più o meno intensa della cute e delle mucose, in particolare a livello delle sclere (subittero), dovuta ad un accumulo di bilirubina nell organismo (4-5 mg/100 ml). La bilirubina è una sostanza presente normalmente nel sangue (< 1 mg/ 100ml): la patogenesi dell ittero è correlata ad un incremento della concentrazione della bilirubina nel sangue. La bilirubina si forma a partire dall eme. Marcando l eme con un indicatore radioattivo e somministrandolo ad un topo, la rilevazione della radioattività legata alla bilirubina registra due picchi: a. il primo, picco compare dopo poche ore o pochi giorni ed è relativo all eme che viene incorporato in proteine non emoglobiniche, il cui turnover è molto rapido; b. il secondo picco compare dopo giorni, tempo necessario affinché avvenga un completo turnover dei globuli rossi nel sangue. Hb _ precocemente _ marcata Facendo il rapporto Hb _ tardivamente _ marcata, si vede che questo è a netto favore del denominatore (90-99%). Quindi, L eme utilizzato nella sintesi della bilirubina deriva da: a. Hb dei globuli rossi circolanti ( 80-85%): quando questi, dopo in media 120 giorni, giungono al termine del loro ciclo vitale, vengono distrutti nella milza (dal sistema reticolo-endoteliale) e il gruppo eme dell Hb viene convertito in bilirubina; b. Hb dei globuli rossi midollari ( 10-15%): nei processi di eritropoiesi inefficace (o per difetti di sintesi o per mancata maturazione dei precursori entrocitari) la struttura dell eme non viene utilizzata, ma direttamente catabolizzata a bilirubina; c. eme non emoglobinico ( 5%): si forma nel fegato a partire da precursori eminici che sono presenti nei citocromi e nella mioglobina. 7/113 - [Pagina 9]

10 EME Non Eritropoietico Eritropoietico Eme libero Proteine emiche Eme non globinico Eme globinico Bilirubina precocemente marcata (da poche ore a pochi giorni) Bilirubina tardivamente marcata (da 100 a 140 giorni) METABOLISMO DELLA BILIRUBINA La bilirubina è una sostanza scarsamente idrosolubile per cui è necessario che nel plasma, un volta prodotta, sia veicolata da altre molecole che facciano da vettori: il trasporto è mediato dall albumina e sotto complesso albumina-bilirubina, questa sostanza circola nel sangue, in cui in condizioni fisiologiche è presente alla concentrazione di <I mg/100 ml, determinando il particolare colorito giallastro sia del plasma che del siero. La bilirubina presente in circolo, complessata all albumina, è detta bilirubina indiretta (non coniugata). La bilirubina indiretta ha due destini: 1. in minima parte aderisce alle membrane plasmatiche, ma solo se la sua concentrazione è molto elevata i legami con le membrane cellulari sono importanti; in è questo meccanismo che conferisce il colore giallastro ai tessuti in caso di ittero; 2. per lo più viene captata a livello epatico. Nel plasma circolate, il legame tra albumina e bilirubina è un legame di tipo fisico e quindi facilmente reversibile; a livello epatico, la bilirubina indiretta è in grado di attraversare la membrana degli epatociti (grazie alla presenza di un trasportatore aspecifico, ligandine) e passare all interno delle cellule. Negli epatociti la bilirubina viene trasportata all interno del reticolo endoplasmatico dove viene coniugata con 2 molecole di acido uridin-difosfo-glicuronico (UDFGA), per azione dell enzima glucuronil-transferasi. Da questa coniugazione si forma bilirubina diretta (coniugata) che viene prima trasportata all apparato di Golgi e da qui escreta attraverso il polo biliare della cellula, grazie alla presenza di un trasportatore specifico. 8/113 - [Pagina 10]

11 Sistema reticolo endoteliale GLOBULI ROSSI EME BILIRUBINA Plasma: BILIRUBINA ALBUMINA complesso BILIRUBINA - ALBUMINA BILIRUBINA sulle membrane cellulari Fegato BILIRUBINA Catabolismo degli enzimi contenenti eme Reticolo endoplasmatico glucuronazione GLUCURONIDI DI BILIRUBINA Secreti al polo biliare Bile BILIRUBINA nella bile L escrezione della bilirubina coniugata è pressoché totale e soltanto una quantità trascurabile refluisce verso il polo vascolare dell epatocita e può essere presente in circolo (<0,20 mg/100 ml). La bile contenente la bilirubina subisce una ulteriore trasformazione nella colecisti, dove viene soprattutto concentrata e quindi attraverso il coledoco e lo sfintere di Oddi passa nell intestino tenue. Nell intestino, soprattutto nel colon, avviene l ultima tappa del metabolismo della bilirubina, che ad opera della flora batterica intestinale, viene trasformata in urobilinogeno. Una parte dell urobilinogeno viene riassorbito a livello intestinale e mediante il circolo enteroepatico ricondotto al fegato, che lo capta e lo riversa nuovamente nell intestino; in condizioni fisiologiche sono una piccola parte dell urobilinogeno sfugge al fegato e passa nel circolo generale giungendo al rene: trattandosi di sostanze idrosolubili possono attraversare il filtro glomerulare ed essere eliminate con le urine. La loro quantità è talmente modesta, che con i comuni metodi biochimici non si rilevano nelle urine, per cui la loro presenza acquista sempre un significato patologico. 9/113 - [Pagina 11]

12 Bile Bilirubina coniugata (maggior parte) Intestino Deconiugazione e trasformazione in urobilinogeno (minima parte) ESCREZIONE con le feci RIASSORBIMENTO da parte del circolo enteroepatico CAPTAZIONE epatica ESCREZIONE con la bile ESCREZIONE in circolo Rene FILTRAZIONE renale ESCREZIONE urinaria 10/113 - [Pagina 12]

13 PATOGENESI DEGLI ITTERI Gli itteri vengono classificati in rapporto al diverso meccanismo di formazione della iperbilirubinemia di volta implicato nell insorgenza di questa produzione. L ittero può manifestarsi per: eccessiva produzione di bilirubina: casi in cui il fegato non riesce ad eliminare l eccesso di produzione; difetti di captazione della bilirubina: da parte del trasportatore aspecifico; difetti di coniugazione della bilirubina: dovuti a danni degli enzimi deputati alla glucuronazione della bilirubina; difetti di escrezione della bilirubina: la coniugazione avviene normalmente, ma la secrezione al polo biliare non funziona; difetti da ostruzione meccanica delle vie biliari: la bile non riesce a passare nell intestino tenue a causa di un calcolo che ostruisce le vie bilian. Tutti questi sono meccanismi, che con modalità diverse, portano alla ritenzione di bilirubina nell organismo. CLASSIFICAZIONE FISIOPATOLOGICA DEGLI ITFERI A) DA IPERPRODUZIONE DI BILIRUBINA Cause emolisi distruzione di globuli rossi maturi con un turnover accelerato rispetto al normale e riciclaggio dell eme; eritropoiesi inefficace: distruzione dei precursori eritrocitari (eritroblasti) a livello midollare e riciclaggio dell eme; produzione epatica di bilirubina si tratta di condizioni rare, in cui l agonismo dei citocromi epatici è troppo accelerato. Sono caratterizzati da: iperbilirubinemia indiretta; ( coniugata all albumina) urobilinuria; feci ipercoliche. Descrizione degli eventi: Quando la bilirubina è prodotta in eccesso, giunge al fegato in quantità maggiore, costringendo l organo ad un sovraccarico di lavoro metabolico; d altra parte, il fegato è in grado di aumentare la capacità di captazione di questa sostanza (anche di 10 volte rispetto ai valori normali), mentre la capacità di coniugazione e di escrezione possono aumentare in misura molto minore (massimo 5 volte): si tratta di una tappa limitante nel processo di metabolizzazione della bilirubina. Ne consegue che la quantità di bilirubina metabolizzata risulta proporzionalmente inferiore di quella captata dal fegato, finché si verificherà un aumento di bilirubina indiretta in circolo (quando la quantità di bilirubina è 11/113 - [Pagina 13]

14 Questo documento e' un frammento dell'intero appunto utile come anteprima. Se desideri l'appunto completo clicca questo link. - [Pagina 14]

15 Preparati con le domande di ABCtribe su Fisiopatologia clinica. * Carica Appunti,Domande,Suggerimenti su : Fisiopatologia clinica e guadagna punti >> * Lezioni Private per Fisiopatologia clinica >> Avvertenze: La maggior parte del materiale di è offerto/prodotto direttamente dagli studenti (appunti, riassunti, dispense, esercitazioni, domande ecc.) ed è quindi da intendersi ad integrazione dei tradizionali metodi di studio e non vuole sostituire o prevaricare le indicazioni istituzionali fornite dai docenti. Il presente file può essere utilizzato in base alle tue necessità ma non deve essere modificato in alcuna sua parte, conservando in particolare tutti i riferimenti all autore ed a ; non potrà essere in alcun modo pubblicato tramite alcun mezzo, senza diverso accordo scritto con l autore ed i responsabili del progetto. Per eventuali informazioni, dubbi o controversie contattate la redazione all indirizzo help@. - [Pagina 15]

ITTERO. Colorazione gialla della cute e delle mucose visibili per valori di bilirubina superiori a 2,5 mg/dl (vn. < 1) Subittero <2,5

ITTERO Colorazione gialla della cute e delle mucose visibili per valori di bilirubina superiori a 2,5 mg/dl (vn. < 1) Subittero

ITTERO Colorazione gialla della cute e delle mucose visibili per valori di bilirubina superiori a 2,5 mg/dl (vn. < 1) Subittero

Anteprima Estratta dall' Appunto di Tossicologia

Anteprima Estratta dall' Appunto di Tossicologia Università : Università degli studi di Urbino Facoltà : Farmacia Indice di questo documento L' Appunto Le Domande d'esame ABCtribe.com e' un sito di knowledge

Anteprima Estratta dall' Appunto di Tossicologia Università : Università degli studi di Urbino Facoltà : Farmacia Indice di questo documento L' Appunto Le Domande d'esame ABCtribe.com e' un sito di knowledge

Metabolismo della bilirubina e diagnosi.

Metabolismo della bilirubina e diagnosi. FORMAZIONE : ogni giorno si formano circa 250-350 mg di bilirubina; il 70-80% deriva dalla distruzione dei GR invecchiati. Il gruppo eme dell'hb viene degradato

Metabolismo della bilirubina e diagnosi. FORMAZIONE : ogni giorno si formano circa 250-350 mg di bilirubina; il 70-80% deriva dalla distruzione dei GR invecchiati. Il gruppo eme dell'hb viene degradato

Anteprima Estratta dall' Appunto di Misure elettroniche,sensori e trasduttori 1

Anteprima Estratta dall' Appunto di Misure elettroniche,sensori e trasduttori 1 Università : Università degli studi Genova Facoltà : Ingegneria Indice di questo documento L' Appunto Le Domande d'esame

Anteprima Estratta dall' Appunto di Misure elettroniche,sensori e trasduttori 1 Università : Università degli studi Genova Facoltà : Ingegneria Indice di questo documento L' Appunto Le Domande d'esame

METABOLISMO DELL EME 2. CATABOLISMO ED ITTERO

METABOLISMO DELL EME 2. CATABOLISMO ED ITTERO 1 2 ERITROCITI Emoglobina Stercobilina Feci Urobilina Urine Globina Eme O 2 Eme ossigenasi CO Urobilinogeno (batteri) INTESTINO Riassorbita nel sangue RENE

METABOLISMO DELL EME 2. CATABOLISMO ED ITTERO 1 2 ERITROCITI Emoglobina Stercobilina Feci Urobilina Urine Globina Eme O 2 Eme ossigenasi CO Urobilinogeno (batteri) INTESTINO Riassorbita nel sangue RENE

Anteprima Estratta dall' Appunto di Chimica analitica

Anteprima Estratta dall' Appunto di Chimica analitica Università : Università degli studi di Milano Facoltà : Farmacia Indice di questo documento L' Appunto Le Domande d'esame ABCtribe.com e' un sito di

Anteprima Estratta dall' Appunto di Chimica analitica Università : Università degli studi di Milano Facoltà : Farmacia Indice di questo documento L' Appunto Le Domande d'esame ABCtribe.com e' un sito di

BILIRUBINA. Eme ossigenasi. Biliverdina reduttasi

BILIRUBINA Importante indicatore della malattia epatica Prodotto del catabolismo dell EME (80% emoglobine, 20% altre emoproteine) Pigmenti biliari: bilirubina (giallo), biliverdina (verde) Impartiscono

BILIRUBINA Importante indicatore della malattia epatica Prodotto del catabolismo dell EME (80% emoglobine, 20% altre emoproteine) Pigmenti biliari: bilirubina (giallo), biliverdina (verde) Impartiscono

Test di laboratorio nelle malattie epatiche e pancreatiche

Parte 2a. Colestasi Test di laboratorio nelle malattie epatiche e pancreatiche Fiumicino, 16 aprile 2016 www.cos.it/mediter Dr. Ugo Montanari Alterazioni dei test enzimatici indicative di colestasi sono

Parte 2a. Colestasi Test di laboratorio nelle malattie epatiche e pancreatiche Fiumicino, 16 aprile 2016 www.cos.it/mediter Dr. Ugo Montanari Alterazioni dei test enzimatici indicative di colestasi sono

Anteprima Estratta dall' Appunto di Economia politica 2

Anteprima Estratta dall' Appunto di Economia politica 2 Università : Università Cà Foscari Facoltà : Economia Indice di questo documento L' Appunto Le Domande d'esame e' un sito di knowledge sharing per

Anteprima Estratta dall' Appunto di Economia politica 2 Università : Università Cà Foscari Facoltà : Economia Indice di questo documento L' Appunto Le Domande d'esame e' un sito di knowledge sharing per

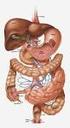

Fegato. Organo quasi completamente intraperitoneale Ipocondrio di destra, epigastrio

Apparato digerente Fegato Organo quasi completamente intraperitoneale Ipocondrio di destra, epigastrio Vena porta: sangue venoso contenente le sostanze assorbite a livello intestinale Arteria epatica:

Apparato digerente Fegato Organo quasi completamente intraperitoneale Ipocondrio di destra, epigastrio Vena porta: sangue venoso contenente le sostanze assorbite a livello intestinale Arteria epatica:

Patologie epatiche ed approccio di laboratorio

Patologie epatiche ed approccio di laboratorio Ittero Colestasi Alterazioni dei test di funzionalità epatica Insufficienza epatica Epatiti virali acute Steatosi epatica e epatite alcolica Epatiti croniche

Patologie epatiche ed approccio di laboratorio Ittero Colestasi Alterazioni dei test di funzionalità epatica Insufficienza epatica Epatiti virali acute Steatosi epatica e epatite alcolica Epatiti croniche

ELIMINAZIONE DEI FARMACI. L eliminazione di un farmaco avviene per escrezione e/o per biotrasformazione.

ELIMINAZIONE DEI FARMACI L eliminazione di un farmaco avviene per escrezione e/o per biotrasformazione. Possono essere escreti: il farmaco immodificato i suoi metaboliti Le principali vie di escrezione

ELIMINAZIONE DEI FARMACI L eliminazione di un farmaco avviene per escrezione e/o per biotrasformazione. Possono essere escreti: il farmaco immodificato i suoi metaboliti Le principali vie di escrezione

Lezione epatologia. Anatomia e funzioni del fegato. Anatomia del fegato. Struttura del lobulo epatico

Lezione epatologia Anatomia e funzioni del fegato Anatomia del fegato Struttura del lobulo epatico 1 Fisiologia epatica Ruolo centrale metabolismo glucidico, lipidico, proteico Metabolismo bilirubina e

Lezione epatologia Anatomia e funzioni del fegato Anatomia del fegato Struttura del lobulo epatico 1 Fisiologia epatica Ruolo centrale metabolismo glucidico, lipidico, proteico Metabolismo bilirubina e

Anteprima Estratta dall' Appunto di

Anteprima Estratta dall' Appunto di Università : 'Carlo Bo' Urbino Facoltà : Farmacia Indice di questo documento L' Appunto Le Domande d'esame ABCtribe.com e' un sito di knowledge sharing per facilitare

Anteprima Estratta dall' Appunto di Università : 'Carlo Bo' Urbino Facoltà : Farmacia Indice di questo documento L' Appunto Le Domande d'esame ABCtribe.com e' un sito di knowledge sharing per facilitare

Uso ragionato dei test epatici. Marco Caldin DVM, PhD, ECVCP Diplomate Clinica Veterinaria San Marco

Uso ragionato dei test epatici Marco Caldin DVM, PhD, ECVCP Diplomate Clinica Veterinaria San Marco La medicina di laboratorio nei disordini epatici Vantaggi Il sistema epatobiliare rappresenta un complesso

Uso ragionato dei test epatici Marco Caldin DVM, PhD, ECVCP Diplomate Clinica Veterinaria San Marco La medicina di laboratorio nei disordini epatici Vantaggi Il sistema epatobiliare rappresenta un complesso

COMPOSTI AZOTATI NON PROTEICI

COMPOSTI AZOTATI NON PROTEICI I principali composti azotati non proteici la cui determinazione nei liquidi biologici riveste interesse clinico sono: UREA CREATININA ACIDO URICO BILIRUBINA Rappresenta il

COMPOSTI AZOTATI NON PROTEICI I principali composti azotati non proteici la cui determinazione nei liquidi biologici riveste interesse clinico sono: UREA CREATININA ACIDO URICO BILIRUBINA Rappresenta il

Scaricato da 21/01/2011

1 2 Le due principali vie di rimozione del gruppo -NH 2 sono TRANSAMINAZIONE - transaminazione - deaminazione ossidativa La transaminazione è la prima tappa del catabolismo della maggior parte degli aa

1 2 Le due principali vie di rimozione del gruppo -NH 2 sono TRANSAMINAZIONE - transaminazione - deaminazione ossidativa La transaminazione è la prima tappa del catabolismo della maggior parte degli aa

Gli Itteri. Ittero. Colorito giallo della cute, sclere membrane mucose che deriva da una aumentata concentrazione della bilirubina sierica.

Gli Itteri Marco Romano, MD Dipartimento di Internistica Clinica e Sperimentale Gastroenterologia t Cell: 3356768097 Tel: 0815666714 E-mail: marco.romano@unina2.it Ittero Colorito giallo della cute, sclere

Gli Itteri Marco Romano, MD Dipartimento di Internistica Clinica e Sperimentale Gastroenterologia t Cell: 3356768097 Tel: 0815666714 E-mail: marco.romano@unina2.it Ittero Colorito giallo della cute, sclere

Utilizzazione dei dati di monitoraggio biologico

Utilizzazione dei dati di monitoraggio biologico a livello individuale: valutazione del livello di di esposizione in in funzione dei valori di di riferimento e dei valori limite biologici health based

Utilizzazione dei dati di monitoraggio biologico a livello individuale: valutazione del livello di di esposizione in in funzione dei valori di di riferimento e dei valori limite biologici health based

ESCREZIONE. processo attraverso il quale il farmaco e i suoi metaboliti vengono eliminati dall organismo

ESCREZIONE processo attraverso il quale il farmaco e i suoi metaboliti vengono eliminati dall organismo Vie di escrezione: renale biliare polmonare cutanea salivare lacrimale mammaria ESCREZIONE RENALE

ESCREZIONE processo attraverso il quale il farmaco e i suoi metaboliti vengono eliminati dall organismo Vie di escrezione: renale biliare polmonare cutanea salivare lacrimale mammaria ESCREZIONE RENALE

INTRODUZIONE ALLA FARMACOCINETICA

Diapositiva 1 INTRODUZIONE ALLA FARMACOCINETICA FARMACOCINETICA FARMACODINAMICA Farmaco a livello del sito di somministrazione Farmaco nel plasma Assorbimento Meccanismo d azione Metabolizzazione Distribuzione

Diapositiva 1 INTRODUZIONE ALLA FARMACOCINETICA FARMACOCINETICA FARMACODINAMICA Farmaco a livello del sito di somministrazione Farmaco nel plasma Assorbimento Meccanismo d azione Metabolizzazione Distribuzione

Ittero. Gli Itteri. Come si Valuta? Mtabolismo della Bilirubina. Scaricato da SunHope

Ittero Gli Itteri Colorito giallo della cute, sclere membrane mucose che deriva da una aumentata concentrazione della bilirubina sierica. Marco Romano, MD Dipartimento di Internistica Clinica e Sperimentale

Ittero Gli Itteri Colorito giallo della cute, sclere membrane mucose che deriva da una aumentata concentrazione della bilirubina sierica. Marco Romano, MD Dipartimento di Internistica Clinica e Sperimentale

Itteri. Metabolismo della bilirubina CAPITOLO 30. Anna Licata Claudia Randazzo Vittorio Baldini Antonio Craxì

CAPITOLO 30 Anna Licata Claudia Randazzo Vittorio Baldini Antonio Craxì Itteri 737 L ittero è una pigmentazione patologica dei tessuti caratterizzata da una colorazione giallastra della cute e delle mucose,

CAPITOLO 30 Anna Licata Claudia Randazzo Vittorio Baldini Antonio Craxì Itteri 737 L ittero è una pigmentazione patologica dei tessuti caratterizzata da una colorazione giallastra della cute e delle mucose,

Facoltà di Scienze Motorie Università degli Studi di Verona. Corso di Farmacologia Lezione 6: Farmacocinetica (metabolismo, eliminazione)

Facoltà di Scienze Motorie Università degli Studi di Verona Corso di Farmacologia Lezione 6: Farmacocinetica (metabolismo, eliminazione) METABOLISMO O BIOTRASFORMAZIONE DEI FARMACI Ø Con il termine metabolismo

Facoltà di Scienze Motorie Università degli Studi di Verona Corso di Farmacologia Lezione 6: Farmacocinetica (metabolismo, eliminazione) METABOLISMO O BIOTRASFORMAZIONE DEI FARMACI Ø Con il termine metabolismo

Enzimi del siero. Enzimi costitutivi del siero Enzimi della cascata della coagulazione Sistema del complemento

Enzimi del siero Enzimi costitutivi del siero Enzimi della cascata della coagulazione Sistema del complemento Enzimi intracellulari liberati in seguito di danno tissutale Per necrosi cellulare o per proliferazione

Enzimi del siero Enzimi costitutivi del siero Enzimi della cascata della coagulazione Sistema del complemento Enzimi intracellulari liberati in seguito di danno tissutale Per necrosi cellulare o per proliferazione

CREATIN(fosfo)CHINASI (CK o CPK) Si misura per Sospetto danno muscolare (infiammazione o necrosi)

CREATIN(fosfo)CHINASI (CK o CPK) Si misura per Sospetto danno muscolare (infiammazione o necrosi) Aumenta per Distrofia muscolare (>50 volte) Distrofia muscolare di Duchenne (anche nelle madri portatrici)

CREATIN(fosfo)CHINASI (CK o CPK) Si misura per Sospetto danno muscolare (infiammazione o necrosi) Aumenta per Distrofia muscolare (>50 volte) Distrofia muscolare di Duchenne (anche nelle madri portatrici)

CHECK UP FEGATO (Valutazione del benessere del fegato) IL FEGATO TRANSAMINASI FOSFATASI ALCALINA ALBUMINA BILIRUBINA CONSIGLI UTILI

Paziente: Cod. Prodotto: 00000 Codice Accettazione: 00000 CCV: 000 Data: 24/12/2015 CHECK UP FEGATO (Valutazione del benessere del fegato) IL FEGATO TRANSAMINASI FOSFATASI ALCALINA ALBUMINA BILIRUBINA

Paziente: Cod. Prodotto: 00000 Codice Accettazione: 00000 CCV: 000 Data: 24/12/2015 CHECK UP FEGATO (Valutazione del benessere del fegato) IL FEGATO TRANSAMINASI FOSFATASI ALCALINA ALBUMINA BILIRUBINA

Plasma ph Tamponi: LEC: HCO 3 LIC: Proteine, Emoglobina, Fosfati Urina: Fosfati e ammoniaca

Equilibrio acidobase Dieta: Acidi grassi Aminoacidi Assunzione H + CO 2, acido lattico, chetoacidi Plasma ph 7.357.42 Tamponi: LEC: HCO 3 LIC: Proteine, Emoglobina, Fosfati Urina: Fosfati e ammoniaca Ventilazione:

Equilibrio acidobase Dieta: Acidi grassi Aminoacidi Assunzione H + CO 2, acido lattico, chetoacidi Plasma ph 7.357.42 Tamponi: LEC: HCO 3 LIC: Proteine, Emoglobina, Fosfati Urina: Fosfati e ammoniaca Ventilazione:

Anteprima Estratta dall' Appunto di Diritto commerciale

Anteprima Estratta dall' Appunto di Diritto commerciale Università : Università degli studi della Calabria Facoltà : Economia Indice di questo documento L' Appunto Le Domande d'esame e' un sito di knowledge

Anteprima Estratta dall' Appunto di Diritto commerciale Università : Università degli studi della Calabria Facoltà : Economia Indice di questo documento L' Appunto Le Domande d'esame e' un sito di knowledge

COMUNICAZIONE INTERCELLULARE

COMUNICAZIONE INTERCELLULARE TRASFERIMENTO DIRETTO DI SEGNALI CHIMICI E ELETTRICI ATTRAVERSO GIUNZIONI COMUNICANTI COMUNICAZIONE CHIMICA LOCALE (SOSTANZE PARACRINE E AUTOCRINE) COMUNICAZIONE A LUNGA DISTANZA

COMUNICAZIONE INTERCELLULARE TRASFERIMENTO DIRETTO DI SEGNALI CHIMICI E ELETTRICI ATTRAVERSO GIUNZIONI COMUNICANTI COMUNICAZIONE CHIMICA LOCALE (SOSTANZE PARACRINE E AUTOCRINE) COMUNICAZIONE A LUNGA DISTANZA

Secrezione dell HCl. Azione battericida Denaturazione delle proteine Ambiente ottimale per l azione della pepsina

Secrezione dell HCl Gli inibitori della pompa protonica sono un gruppo di farmaci che inibiscono la H + /K + -ATPasi determinando un'inibizione efficace sulla secrezione acida. Succo gastrico (ph 1.5-2.5)

Secrezione dell HCl Gli inibitori della pompa protonica sono un gruppo di farmaci che inibiscono la H + /K + -ATPasi determinando un'inibizione efficace sulla secrezione acida. Succo gastrico (ph 1.5-2.5)

Esami biochimici della funzione cardiaca

Esami biochimici della funzione cardiaca Eccesso di LDL in circolo e formazione delle placche aterosclerotiche ATEROMA INFARTO MIOCARDICO ACUTO (IMA) Dolore acuto al petto (angina pectoris) (talvolta assente)

Esami biochimici della funzione cardiaca Eccesso di LDL in circolo e formazione delle placche aterosclerotiche ATEROMA INFARTO MIOCARDICO ACUTO (IMA) Dolore acuto al petto (angina pectoris) (talvolta assente)

Funzionalità del fegato, normale e patologica

Funzionalità del fegato, normale e patologica E il più voluminoso organo viscerale (~1,5 kg), situato nella parte alta e destra dell addome, subito sotto il diaframma; Conserva le sue dimensioni capacità

Funzionalità del fegato, normale e patologica E il più voluminoso organo viscerale (~1,5 kg), situato nella parte alta e destra dell addome, subito sotto il diaframma; Conserva le sue dimensioni capacità

L NH 3 è prodotta da tutti i tessuti durante il metabolismo di diversi composti, ma solo il fegato èin grado di eliminarla sotto forma di urea

L NH 3 è prodotta da tutti i tessuti durante il metabolismo di diversi composti, ma solo il fegato èin grado di eliminarla sotto forma di urea L NH 3 è estremamente tossica per il cervello: un aumento

L NH 3 è prodotta da tutti i tessuti durante il metabolismo di diversi composti, ma solo il fegato èin grado di eliminarla sotto forma di urea L NH 3 è estremamente tossica per il cervello: un aumento

Metabolismo degli amminoacidi

Metabolismo degli amminoacidi Gli amminoacidi derivati in gran parte dalla degradazione delle proteine della dieta o intracellulari possono essere ossidati per generare energia. La quantità di energia

Metabolismo degli amminoacidi Gli amminoacidi derivati in gran parte dalla degradazione delle proteine della dieta o intracellulari possono essere ossidati per generare energia. La quantità di energia

Malattie da accumulo lisosomiale

Malattie da accumulo lisosomiale Malattie da accumulo lisosomiale Patologie a trasmissione ereditaria nelle quali la mancanza di un enzima lisosomiale provoca l accumulo di lipidi o glucidi all interno

Malattie da accumulo lisosomiale Malattie da accumulo lisosomiale Patologie a trasmissione ereditaria nelle quali la mancanza di un enzima lisosomiale provoca l accumulo di lipidi o glucidi all interno

Affezione parafisiologica

ITTERO NEONATALE Colorazione giallastra della cute e delle mucose, dovuta all accumulo nel plasma e nei tessuti di BILIRUBINA, prodotto di degradazione dell Eme Neonati itterici Affezione parafisiologica

ITTERO NEONATALE Colorazione giallastra della cute e delle mucose, dovuta all accumulo nel plasma e nei tessuti di BILIRUBINA, prodotto di degradazione dell Eme Neonati itterici Affezione parafisiologica

Protidi. Metabolismo

Protidi Metabolismo CONTINUO RICAMBIO PROTEICO Serve energia sia per la sintesi che per la degradazione: 15-20 % del bilancio energetico La continua demolizione e sintesi è fondamentale per degradare e

Protidi Metabolismo CONTINUO RICAMBIO PROTEICO Serve energia sia per la sintesi che per la degradazione: 15-20 % del bilancio energetico La continua demolizione e sintesi è fondamentale per degradare e

EMOGLOBINA, MIOGLOBINA MIOGLOBINA ED EMOGLOBINA NEL TRASPORTO DELL OSSIGENO

EMOGLOBINA, MIOGLOBINA MIOGLOBINA ED EMOGLOBINA NEL TRASPORTO DELL OSSIGENO Trasporto dell ossigeno In tutti gli animali superiori, il metabolismo è aerobico L energia che si può estrarre dal glucosio

EMOGLOBINA, MIOGLOBINA MIOGLOBINA ED EMOGLOBINA NEL TRASPORTO DELL OSSIGENO Trasporto dell ossigeno In tutti gli animali superiori, il metabolismo è aerobico L energia che si può estrarre dal glucosio

DISTRIBUZIONE DEFINIZIONE:

DISTRIBUZIONE DEFINIZIONE: E il processo che implica il passaggio del farmaco dal compartimento plasmatico a quelli extraplasmatici (interstiziale e intracellulare) I Farmaci sono in genere molecole di

DISTRIBUZIONE DEFINIZIONE: E il processo che implica il passaggio del farmaco dal compartimento plasmatico a quelli extraplasmatici (interstiziale e intracellulare) I Farmaci sono in genere molecole di

Il sistema endocrino

Il sistema endocrino Indice delle lezioni: i LEZIONE 1 : Il sistema endocrino LEZIONE 2: Il sistema neuroendocrino: asse ipotalamo ipofisi Le ghiandole surrenali L asse ipotalamo-ipofisi-gonadi LEZIONE

Il sistema endocrino Indice delle lezioni: i LEZIONE 1 : Il sistema endocrino LEZIONE 2: Il sistema neuroendocrino: asse ipotalamo ipofisi Le ghiandole surrenali L asse ipotalamo-ipofisi-gonadi LEZIONE

LA VALUTAZIONE FUNZIONALE E L IMAGING DIAGNOSTICO DEL FEGATO.

LA VALUTAZIONE FUNZIONALE E L IMAGING DIAGNOSTICO DEL FEGATO www.fisiokinesiterapia.biz Il fegato è il più grande organo corporeo (1-1,5 kg) 1,5-2,5% della massa magra ma non è facilmente esplorabile con

LA VALUTAZIONE FUNZIONALE E L IMAGING DIAGNOSTICO DEL FEGATO www.fisiokinesiterapia.biz Il fegato è il più grande organo corporeo (1-1,5 kg) 1,5-2,5% della massa magra ma non è facilmente esplorabile con

Anteprima Estratta dall' Appunto di Quiz chimica

Anteprima Estratta dall' Appunto di Quiz chimica Università : Università degli studi Macerata Facoltà : Sc.Formazione Indice di questo documento L' Appunto Le Domande d'esame e' un sito di knowledge sharing

Anteprima Estratta dall' Appunto di Quiz chimica Università : Università degli studi Macerata Facoltà : Sc.Formazione Indice di questo documento L' Appunto Le Domande d'esame e' un sito di knowledge sharing

Cirrosi Biliare Primitiva Dieta

Cirrosi Biliare Primitiva Dieta 1 / 6 2 / 6 3 / 6 Cirrosi Biliare Primitiva Dieta La colangite biliare primitiva (precedentemente nota come cirrosi biliare primitiva, abbreviata in CBP) è una malattia

Cirrosi Biliare Primitiva Dieta 1 / 6 2 / 6 3 / 6 Cirrosi Biliare Primitiva Dieta La colangite biliare primitiva (precedentemente nota come cirrosi biliare primitiva, abbreviata in CBP) è una malattia

Cos è l ittero neonatale?

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest 4SHARE bilirubina, ittero neonatale fisiologico, fototerapia: le risposte a tutte le vostre domande Quante volte mi è capitato di accogliere genitori spaventati dall

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest 4SHARE bilirubina, ittero neonatale fisiologico, fototerapia: le risposte a tutte le vostre domande Quante volte mi è capitato di accogliere genitori spaventati dall

Struttura del territorio circolatorio terminale

Struttura del territorio circolatorio terminale Canale preferenziale passaggio principale Numero complessivo capillari nell uomo 30 40.10 9 Superficie di scambio 1000 m 2. Densità capillare funzionale

Struttura del territorio circolatorio terminale Canale preferenziale passaggio principale Numero complessivo capillari nell uomo 30 40.10 9 Superficie di scambio 1000 m 2. Densità capillare funzionale

EMOGLOBINA, MIOGLOBINA MIOGLOBINA ED EMOGLOBINA NEL TRASPORTO DELL OSSIGENO

EMOGLOBINA, MIOGLOBINA MIOGLOBINA ED EMOGLOBINA NEL TRASPORTO DELL OSSIGENO Trasporto dell ossigeno In tutti gli animali superiori, il metabolismo è aerobico L energia che si può estrarre dal glucosio

EMOGLOBINA, MIOGLOBINA MIOGLOBINA ED EMOGLOBINA NEL TRASPORTO DELL OSSIGENO Trasporto dell ossigeno In tutti gli animali superiori, il metabolismo è aerobico L energia che si può estrarre dal glucosio

Catabolismo degli aminoacidi

Catabolismo degli aminoacidi Gli amminoacidi che non vengono utilizzati per la sintesi proteica sono catabolizzati in modo da ricavare l energia in essi contenuta. 10-15% dell energia necessaria all organismo

Catabolismo degli aminoacidi Gli amminoacidi che non vengono utilizzati per la sintesi proteica sono catabolizzati in modo da ricavare l energia in essi contenuta. 10-15% dell energia necessaria all organismo

Malnutrizione in Eccesso e in Difetto

Malnutrizione in Eccesso e in Difetto Augusto Innocenti Dottore in Biologia Perfezionamento in Biochimica e Biologia Molecolare Phd in Neurobiologia e Neurofisiologia 1 Bilancio Energetico La risultanza

Malnutrizione in Eccesso e in Difetto Augusto Innocenti Dottore in Biologia Perfezionamento in Biochimica e Biologia Molecolare Phd in Neurobiologia e Neurofisiologia 1 Bilancio Energetico La risultanza

Regolazione metabolica: ruolo degli ormoni

pag. 1 Regolazione metabolica: ruolo degli ormoni La regolazione del metabolismo avviene per azione degli ormoni L effetto degli ormoni si esplica su un numero limitato di proteine: prevalentemente enzimi

pag. 1 Regolazione metabolica: ruolo degli ormoni La regolazione del metabolismo avviene per azione degli ormoni L effetto degli ormoni si esplica su un numero limitato di proteine: prevalentemente enzimi

I RENI I reni sono organi pari parenchimatosi escretori (nello specifico, emuntori) dei vertebrati. Insieme alle vie urinarie costituiscono l'apparato

FISIOLOGIA RENALE I RENI I reni sono organi pari parenchimatosi escretori (nello specifico, emuntori) dei vertebrati. Insieme alle vie urinarie costituiscono l'apparato urinario, che filtra dal sangue

FISIOLOGIA RENALE I RENI I reni sono organi pari parenchimatosi escretori (nello specifico, emuntori) dei vertebrati. Insieme alle vie urinarie costituiscono l'apparato urinario, che filtra dal sangue

Il rene regola l escrezione dei diversi soluti indipendentemente l uno dall altro, controllandone la velocità di riassorbimento.

Il rene regola l escrezione dei diversi soluti indipendentemente l uno dall altro, controllandone la velocità di riassorbimento. Lungo i tubuli renali viene riassorbita la maggior parte dei soluti e il

Il rene regola l escrezione dei diversi soluti indipendentemente l uno dall altro, controllandone la velocità di riassorbimento. Lungo i tubuli renali viene riassorbita la maggior parte dei soluti e il

Anteprima Estratta dall' Appunto di Scienza delle costruzioni

Anteprima Estratta dall' Appunto di Scienza delle costruzioni Università : Università degli studi di Salerno Facoltà : Ingegneria Indice di questo documento L' Appunto Le Domande d'esame e' un sito di

Anteprima Estratta dall' Appunto di Scienza delle costruzioni Università : Università degli studi di Salerno Facoltà : Ingegneria Indice di questo documento L' Appunto Le Domande d'esame e' un sito di

La funzionalità epatica:analisi enzimatiche

La funzionalità epatica:analisi enzimatiche Le indagini di laboratorio per la valutazione della funzionalità epatica Il fegato svolge numerose funzioni Test di I livello: la bilirubina, totale e frazionata,

La funzionalità epatica:analisi enzimatiche Le indagini di laboratorio per la valutazione della funzionalità epatica Il fegato svolge numerose funzioni Test di I livello: la bilirubina, totale e frazionata,

Utilizzazione metabolica dei nutrienti

Utilizzazione metabolica dei nutrienti Il rifornimento di substrati è discontinuo Fase postprandiale utilizzazione dei nutrienti esogeni e messa in riserva Fase postassorbitiva (digiuno) mobilizzazione

Utilizzazione metabolica dei nutrienti Il rifornimento di substrati è discontinuo Fase postprandiale utilizzazione dei nutrienti esogeni e messa in riserva Fase postassorbitiva (digiuno) mobilizzazione

Fegato e metabolismo lipidico

Fegato e metabolismo lipidico LIPIDI : Acidi grassi liberi o esterificati ad Acil gliceroli ( mono, di, tri) Fosfolipidi e colesterolo FONTI : Grassi della dieta Depositati sotto forma di goccioline (tessuto

Fegato e metabolismo lipidico LIPIDI : Acidi grassi liberi o esterificati ad Acil gliceroli ( mono, di, tri) Fosfolipidi e colesterolo FONTI : Grassi della dieta Depositati sotto forma di goccioline (tessuto

Anteprima Estratta dall' Appunto di Med. interna

Anteprima Estratta dall' Appunto di Med. interna Università : Università degli Studi di Roma Tor Vergata Facoltà : Medicina Indice di questo documento L' Appunto Le Domande d'esame e' un sito di knowledge

Anteprima Estratta dall' Appunto di Med. interna Università : Università degli Studi di Roma Tor Vergata Facoltà : Medicina Indice di questo documento L' Appunto Le Domande d'esame e' un sito di knowledge

PATOLOGIA CELLULARE LESIONI LETALI

PATOLOGIA CELLULARE LESIONI LETALI www.fisiokinesiterapia.biz DANNO CELLULARE REVERSIBILE E IRREVERSIBILE IPOSSIA/ISCHEMIA (carenza di ossigeno/insufficiente perfusione dei tessuti) AGENTI FISICI (traumi,

PATOLOGIA CELLULARE LESIONI LETALI www.fisiokinesiterapia.biz DANNO CELLULARE REVERSIBILE E IRREVERSIBILE IPOSSIA/ISCHEMIA (carenza di ossigeno/insufficiente perfusione dei tessuti) AGENTI FISICI (traumi,

Fegato e salute. Compendio di malattie epato-biliari

Fegato e salute Compendio di malattie epato-biliari L autore, non avendo assolto ai diritti di copyright sulle immagini inserite nel testo assicura che queste hanno carattere esclusivamente illustrativo/esplicativo

Fegato e salute Compendio di malattie epato-biliari L autore, non avendo assolto ai diritti di copyright sulle immagini inserite nel testo assicura che queste hanno carattere esclusivamente illustrativo/esplicativo

Modulo 15 metabolismo dei lipidi

Modulo 15 metabolismo dei lipidi Il metabolismo cellulare dei lipidi (AG= acido grasso) AGE= AG essenziale 7 Digestione ed assorbimento e utilizzazione dei lipidi 90% dieta triacilgliceroli 10% colesterolo,

Modulo 15 metabolismo dei lipidi Il metabolismo cellulare dei lipidi (AG= acido grasso) AGE= AG essenziale 7 Digestione ed assorbimento e utilizzazione dei lipidi 90% dieta triacilgliceroli 10% colesterolo,

FEGATO. A cura della Dott.ssa Anna Maria Marcellini Direttore Tecnico del Laboratorio Gruppo Ippocrate

FEGATO A cura della Dott.ssa Anna Maria Marcellini Direttore Tecnico del Laboratorio Gruppo Ippocrate Cos è il FEGATO? Il Fegato è una ghiandola a secrezione endocrina ed esocrina posizionata al di sotto

FEGATO A cura della Dott.ssa Anna Maria Marcellini Direttore Tecnico del Laboratorio Gruppo Ippocrate Cos è il FEGATO? Il Fegato è una ghiandola a secrezione endocrina ed esocrina posizionata al di sotto

GHIANDOLE ANNESSE ALL APPARATO APPARATO DIGERENTE. Fegato, Pancreas, Cistifellea

GHIANDOLE ANNESSE ALL APPARATO APPARATO DIGERENTE Fegato, Pancreas, Cistifellea Gli organi Fegato. Secerne la bile (emulsionante dei grassi) e proteine del sangue (fibrinogeno, albumine) Metabolizzazione

GHIANDOLE ANNESSE ALL APPARATO APPARATO DIGERENTE Fegato, Pancreas, Cistifellea Gli organi Fegato. Secerne la bile (emulsionante dei grassi) e proteine del sangue (fibrinogeno, albumine) Metabolizzazione

www.slidetube.it Il nefrone è costituito dal corpuscolo renale e dal tubulo

Il nefrone è costituito dal corpuscolo renale e dal tubulo Il corpuscolo renale è formato da : a) il glomerulo arterioso b) la capsula di Bowman www.slidetube.it Zona corticale Zona midollare Dall arteria

Il nefrone è costituito dal corpuscolo renale e dal tubulo Il corpuscolo renale è formato da : a) il glomerulo arterioso b) la capsula di Bowman www.slidetube.it Zona corticale Zona midollare Dall arteria

1. Quali dei seguenti fattori influenza l assorbimento di un farmaco?

QUESTIONARIO 1. Quali dei seguenti fattori influenza l assorbimento di un farmaco? 1. la sua solubilità 2. la sua concentrazione 3. l estensione della superficie disponibile per il suo assorbimento 4.

QUESTIONARIO 1. Quali dei seguenti fattori influenza l assorbimento di un farmaco? 1. la sua solubilità 2. la sua concentrazione 3. l estensione della superficie disponibile per il suo assorbimento 4.

Fattori di rischio per Aterosclerosi: IPERTENSIONE ARTERIOSA E DISLIPIDEMIE

Fattori di rischio per Aterosclerosi: IPERTENSIONE ARTERIOSA E DISLIPIDEMIE Definizione L ipertensione arteriosa è definita da un aumento dei livelli pressori al di sopra dei valori che sono comuni nella

Fattori di rischio per Aterosclerosi: IPERTENSIONE ARTERIOSA E DISLIPIDEMIE Definizione L ipertensione arteriosa è definita da un aumento dei livelli pressori al di sopra dei valori che sono comuni nella

Principali funzioni del fegato

Fegato ed etanolo Etanolo metabolizzato solo nel fegato in presenza di enzimi specifici Possibili danni provocati da eccesso di etanolo ingerito dovuti in particolare all idrogeno reso disponibile e alla

Fegato ed etanolo Etanolo metabolizzato solo nel fegato in presenza di enzimi specifici Possibili danni provocati da eccesso di etanolo ingerito dovuti in particolare all idrogeno reso disponibile e alla

Funzionalità epatica. Diagnostica biochimico-clinica. Lezione 9. clinica

Funzionalità epatica Diagnostica biochimico-clinica clinica Lezione 9 Fegato Il fegato è il più voluminoso organo viscerale (~1.5 kg), situato nella parte alta e destra dell'addome, subito sotto il diaframma.

Funzionalità epatica Diagnostica biochimico-clinica clinica Lezione 9 Fegato Il fegato è il più voluminoso organo viscerale (~1.5 kg), situato nella parte alta e destra dell'addome, subito sotto il diaframma.

Ruolo del fegato nella nutrizione

Ruolo del fegato nella nutrizione Centro di distribuzione dei nutrienti per tutti gli altri organi Annulla le fluttuazioni del metabolismo determinate dall assunzione intermittente del cibo Funge da deposito

Ruolo del fegato nella nutrizione Centro di distribuzione dei nutrienti per tutti gli altri organi Annulla le fluttuazioni del metabolismo determinate dall assunzione intermittente del cibo Funge da deposito

I LIPIDI. Circa il 95% dei lipidi introdotti con la dieta è rappresentato da trigliceridi

Metabolismo Lipidi I LIPIDI Circa il 95% dei lipidi introdotti con la dieta è rappresentato da trigliceridi In media il 40% o anche più dell energia richiesta giornalmente dall uomo nei paesi industrializzati

Metabolismo Lipidi I LIPIDI Circa il 95% dei lipidi introdotti con la dieta è rappresentato da trigliceridi In media il 40% o anche più dell energia richiesta giornalmente dall uomo nei paesi industrializzati

ESCREZIONE DEI FARMACI

ESCREZIONE DEI FARMACI RENALE (urine) GASTROINTESTINALE ED EPATICA (feci) POLMONARE (aria espirata) CUTANEA (sudore) MAMMARIA (latte) ALTRE (saliva, lacrime) 1 La quantità e la velocità di escrezione renale

ESCREZIONE DEI FARMACI RENALE (urine) GASTROINTESTINALE ED EPATICA (feci) POLMONARE (aria espirata) CUTANEA (sudore) MAMMARIA (latte) ALTRE (saliva, lacrime) 1 La quantità e la velocità di escrezione renale

Le Quattro Funzioni principali di eliminazione nel rene: I -Ultrafiltrazione (capsula di Bowman) II -Diffusione (riassorbimento) III -Secrezione per:

Escrezione I Farmaci previa o meno biotrasformazione (metabolismo) possono essere escreti dal rene (urine), dal fegato e intestino (bile e feci), dal polmone (aria espirata), ma anche col latte materno,

Escrezione I Farmaci previa o meno biotrasformazione (metabolismo) possono essere escreti dal rene (urine), dal fegato e intestino (bile e feci), dal polmone (aria espirata), ma anche col latte materno,

Escrezione cataboliti, farmaci, droghe Regolazione equilibrio idrico Regolazione osmolarità concentrazione elettroliti Regolazione equilibrio

Il rene Escrezione cataboliti, farmaci, droghe Regolazione equilibrio idrico Regolazione osmolarità concentrazione elettroliti Regolazione equilibrio acido-base Regolazione Pressione Arteriosa Secrezione

Il rene Escrezione cataboliti, farmaci, droghe Regolazione equilibrio idrico Regolazione osmolarità concentrazione elettroliti Regolazione equilibrio acido-base Regolazione Pressione Arteriosa Secrezione

Scaricato da 1

ESAME STANDARD DELLE URINE Campione di 10 ml in vetro o plastica sterilizzati ti Igiene per il prelievo Mitto intermedio Da esaminare entro 1-2 ore Conservare in frigo Trasporto ESAME STANDARD DELLE URINE

ESAME STANDARD DELLE URINE Campione di 10 ml in vetro o plastica sterilizzati ti Igiene per il prelievo Mitto intermedio Da esaminare entro 1-2 ore Conservare in frigo Trasporto ESAME STANDARD DELLE URINE

Eliminare dall organismo prodotti di rifiuto e sostanze tossiche idrosolubili(soprattutto prodotti azotati e creatinina);

Funzioni del rene Eliminare dall organismo prodotti di rifiuto e sostanze tossiche idrosolubili(soprattutto prodotti azotati e creatinina); Regolare il volume e la composizione del liquido extracellulare;

Funzioni del rene Eliminare dall organismo prodotti di rifiuto e sostanze tossiche idrosolubili(soprattutto prodotti azotati e creatinina); Regolare il volume e la composizione del liquido extracellulare;

ANEMIE : slidetube.it

ANEMIE : Condizioni in cui il numero dei GR o il contenuto di Hb diminuiscono a causa di perdita ematica, eritropoiesi insufficiente, emolisi eccessiva o una combinazione di queste modificazioni. Una difettosa

ANEMIE : Condizioni in cui il numero dei GR o il contenuto di Hb diminuiscono a causa di perdita ematica, eritropoiesi insufficiente, emolisi eccessiva o una combinazione di queste modificazioni. Una difettosa

Il FEGATO Cardarera, cap.3

Il FEGATO Cardarera, cap.3 2.5% della massa corporea 1,6-1.8 Kg nel maschio 1.3-1.4 Kg nella femmina Tramite la vena porta, è il primo organo a ricevere il sangue arricchito di nutrienti assorbiti dall

Il FEGATO Cardarera, cap.3 2.5% della massa corporea 1,6-1.8 Kg nel maschio 1.3-1.4 Kg nella femmina Tramite la vena porta, è il primo organo a ricevere il sangue arricchito di nutrienti assorbiti dall

La classificazione delle proteine

protidi 1 La classificazione delle proteine In base al valore biologico (ovvero al contenuto di AAE) si distinguono: - p. ad alto valore biologico contengono tutti gli AAE (es. carne, pesce, uova, latte

protidi 1 La classificazione delle proteine In base al valore biologico (ovvero al contenuto di AAE) si distinguono: - p. ad alto valore biologico contengono tutti gli AAE (es. carne, pesce, uova, latte

UNI-A.T.E.Ne.O. Ivana Torretta

UNI-A.T.E.Ne.O. Ivana Torretta Anno Accademico 10/ 11 MEDICINA GENERALE, BIOLOGIA, SANITA 1. La salute delle ossa: come mantenerla, come recuperarla 2. Esami (quasi) normali ma mi dicono che son malato:

UNI-A.T.E.Ne.O. Ivana Torretta Anno Accademico 10/ 11 MEDICINA GENERALE, BIOLOGIA, SANITA 1. La salute delle ossa: come mantenerla, come recuperarla 2. Esami (quasi) normali ma mi dicono che son malato:

Rene ed equilibrio acido-base

Rene ed equilibrio acidobase Produzione H Acidi volatili (15.000 mmol/dì) CO 2 H 2 O H 2 CO 3 H HCO 3 non costituisce guadagno H perché CO 2 (volatile) eliminata con la respirazione Acidi fissi, non volatili

Rene ed equilibrio acidobase Produzione H Acidi volatili (15.000 mmol/dì) CO 2 H 2 O H 2 CO 3 H HCO 3 non costituisce guadagno H perché CO 2 (volatile) eliminata con la respirazione Acidi fissi, non volatili

Mantenimento dell omeostasi

Sistema Endocrino Ruolo nell omeostasi Ruolo nell esercizio fisico 1. Regolazione del metabolismo 2. Induzione di risposte adattative allo stress 3. Promozione della crescita e dello sviluppo sequenziale

Sistema Endocrino Ruolo nell omeostasi Ruolo nell esercizio fisico 1. Regolazione del metabolismo 2. Induzione di risposte adattative allo stress 3. Promozione della crescita e dello sviluppo sequenziale

Funzione riproduttiva. Sviluppo e crescita. Sistemi ormonali. Omeostasi (mantenimento equilibrio) Produzione, uso e stoccaggio energia

Funzione riproduttiva Sviluppo e crescita Sistemi ormonali Omeostasi (mantenimento equilibrio) Produzione, uso e stoccaggio energia ADATTAMENTO ALL ESERCIZIO FISICO Sistema nervoso autonomo Sistema endocrino

Funzione riproduttiva Sviluppo e crescita Sistemi ormonali Omeostasi (mantenimento equilibrio) Produzione, uso e stoccaggio energia ADATTAMENTO ALL ESERCIZIO FISICO Sistema nervoso autonomo Sistema endocrino

Mantenimento dell omeostasi

Sistema Endocrino Ruolo nell omeostasi Ruolo nell esercizio fisico 1. Regolazione del metabolismo 2. Induzione di risposte adattative allo stress 3. Promozione della crescita e dello sviluppo sequenziale

Sistema Endocrino Ruolo nell omeostasi Ruolo nell esercizio fisico 1. Regolazione del metabolismo 2. Induzione di risposte adattative allo stress 3. Promozione della crescita e dello sviluppo sequenziale

La fissazione dell azoto

La fissazione dell azoto Complesso della nitrogenasi N +10H + + 8e + 16ATP N 2 + 10 H + 8e + 16ATP 2NH 4+ + 16ADP + 16P + H2 Metabolismo degli aminoacidi Metabolismo degli aminoacidi Gli aminoacidi

La fissazione dell azoto Complesso della nitrogenasi N +10H + + 8e + 16ATP N 2 + 10 H + 8e + 16ATP 2NH 4+ + 16ADP + 16P + H2 Metabolismo degli aminoacidi Metabolismo degli aminoacidi Gli aminoacidi

09/05/17. REGOLAZIONE ALLOSTERICA determinano cambiamenti di velocità delle vie

1 FASE DI ASSORBIMENTO due quattro ore successive ad un pasto a. Aumento glucosio ematico, a.a. Ed trigliceridi b. Aumento secrezione insulina diminuzione glucagone c. Aumento sintesi del glicogeno, proteine

1 FASE DI ASSORBIMENTO due quattro ore successive ad un pasto a. Aumento glucosio ematico, a.a. Ed trigliceridi b. Aumento secrezione insulina diminuzione glucagone c. Aumento sintesi del glicogeno, proteine

Edema. Aumento di liquido negli spazi interstiziali. Accumulo di liquidi = K[(P c P if ) (π pl π if )] - Q linfa. generalizzati.

![Edema. Aumento di liquido negli spazi interstiziali. Accumulo di liquidi = K[(P c P if ) (π pl π if )] - Q linfa. generalizzati. Edema. Aumento di liquido negli spazi interstiziali. Accumulo di liquidi = K[(P c P if ) (π pl π if )] - Q linfa. generalizzati.](/thumbs/56/37946711.jpg) Aumento di liquido negli spazi interstiziali Accumulo di liquidi = K[(P c P if ) (π pl π if )] - Q linfa P c : pressione capillare media (arteriosa e venulare) P if : pressione del liquido interstiziale

Aumento di liquido negli spazi interstiziali Accumulo di liquidi = K[(P c P if ) (π pl π if )] - Q linfa P c : pressione capillare media (arteriosa e venulare) P if : pressione del liquido interstiziale

Mg 2+ + H 2 O ROH + HPO 4. Sono distinti in due principali categorie, in relazione al ph a cui agiscono:

Fosfatasi Le FOSFATASI, o fosfomonoesterasi, appartengono alla famiglia delle IDROLASI, e catalizzano la defosforilazione dei loro substrati permettendo, quindi, la scissione degli esteri fosforici con

Fosfatasi Le FOSFATASI, o fosfomonoesterasi, appartengono alla famiglia delle IDROLASI, e catalizzano la defosforilazione dei loro substrati permettendo, quindi, la scissione degli esteri fosforici con

Metabolismo: visione generale

Metabolismo: visione generale Insieme di reazioni a cui vanno incontro i farmaci o altri xenobiotici all interno dell organismo Bioattivazione Eliminazione Importante per i profarmaci Effetto terapeutico

Metabolismo: visione generale Insieme di reazioni a cui vanno incontro i farmaci o altri xenobiotici all interno dell organismo Bioattivazione Eliminazione Importante per i profarmaci Effetto terapeutico

MALATTIA EMORRAGICA DA DEFICIT DI VITAMINA K

MALATTIA EMORRAGICA DA DEFICIT DI VITAMINA K Vitamina K Esistono 3 forme di vitamina K K1 (fillochinone o fitomenandione) presente nelle piante superiori K2 (menachinone) prodotto dai batteri intestinali

MALATTIA EMORRAGICA DA DEFICIT DI VITAMINA K Vitamina K Esistono 3 forme di vitamina K K1 (fillochinone o fitomenandione) presente nelle piante superiori K2 (menachinone) prodotto dai batteri intestinali

diminuito aumentato I disordini acido-base primari metabolici si riconoscono attraverso la valutazione della concentrazione di HCO3-

diminuito aumentato I disordini acido-base primari metabolici si riconoscono attraverso la valutazione della concentrazione di HCO3- Risposta compensatoria all acidosi metabolica Compensazione polmonare

diminuito aumentato I disordini acido-base primari metabolici si riconoscono attraverso la valutazione della concentrazione di HCO3- Risposta compensatoria all acidosi metabolica Compensazione polmonare

IL SANGUE. Il sangue e l unico tessuto a carattere fluido: e composto da una PARTE CORPUSCOLATA (45%) e da PLASMA (55%). IL PLASMA

IL SANGUE Il sangue e l unico tessuto a carattere fluido: e composto da una PARTE CORPUSCOLATA (45%) e da PLASMA (55%). IL PLASMA E un liquido composto da acqua (93%) contenente: in sospensione: grosse

IL SANGUE Il sangue e l unico tessuto a carattere fluido: e composto da una PARTE CORPUSCOLATA (45%) e da PLASMA (55%). IL PLASMA E un liquido composto da acqua (93%) contenente: in sospensione: grosse

Apparato endocrino. Controllo della glicemia. Il pancreas endocrino. Università degli Studi di Perugia

Università degli Studi di Perugia Dipartimento di Medicina Sperimentale Sezione di Fisiologia e Biochimica Apparato endocrino Controllo della glicemia Il pancreas endocrino 1 Insulina: struttura e biosintesi

Università degli Studi di Perugia Dipartimento di Medicina Sperimentale Sezione di Fisiologia e Biochimica Apparato endocrino Controllo della glicemia Il pancreas endocrino 1 Insulina: struttura e biosintesi

Il trasporto del glucosio

Il trasporto del glucosio Il glucosio non può diffondere direttamente nelle cellule Esso entra nelle cellule mediante due meccanismi di trasporto: a) diffusione facilitata Na + indipendente b) co-trasporto

Il trasporto del glucosio Il glucosio non può diffondere direttamente nelle cellule Esso entra nelle cellule mediante due meccanismi di trasporto: a) diffusione facilitata Na + indipendente b) co-trasporto

Catabolismo degli acidi grassi e chetogenesi

Catabolismo degli acidi grassi e chetogenesi Metabolismo dei lipidi Adipociti del grasso bianco Tappa di preparazione all ossidazione degli acidi grassi La membrana mitocondriale interna è impermeabile

Catabolismo degli acidi grassi e chetogenesi Metabolismo dei lipidi Adipociti del grasso bianco Tappa di preparazione all ossidazione degli acidi grassi La membrana mitocondriale interna è impermeabile

Gluconeogenesi. Sintesi de-novo di glucosio

Gluconeogenesi Sintesi de-novo di glucosio La gluconeogenesi garantisce il mantenimento dei livelli di glucosio nel sangue anche per molto tempo dopo l assorbimento e la completa ossidazione del glucosio

Gluconeogenesi Sintesi de-novo di glucosio La gluconeogenesi garantisce il mantenimento dei livelli di glucosio nel sangue anche per molto tempo dopo l assorbimento e la completa ossidazione del glucosio

Biofisica e Fisiologia I semestre-ii anno 8 crediti. Elementi di Fisiologia e Biofisica Cellulare. Fisiologia dell apparato muscolare

Biofisica e Fisiologia I semestre-ii anno 8 crediti Docenti: G. Irace I. Sirangelo http://dbb.unina2.it Obiettivi formativi Elementi di Fisiologia e Biofisica Cellulare Eccitabilità Fisiologia dell apparato

Biofisica e Fisiologia I semestre-ii anno 8 crediti Docenti: G. Irace I. Sirangelo http://dbb.unina2.it Obiettivi formativi Elementi di Fisiologia e Biofisica Cellulare Eccitabilità Fisiologia dell apparato

Analisi della funzione renale: CLEARANCE

FISIOLOGIA RENALE Analisi della funzione renale: CLEARANCE L arteria renale costituisce l unico ingresso al rene, mentre le vie di uscita sono due: vena renale ed ureteri. Dal principio di Fick (conservazione

FISIOLOGIA RENALE Analisi della funzione renale: CLEARANCE L arteria renale costituisce l unico ingresso al rene, mentre le vie di uscita sono due: vena renale ed ureteri. Dal principio di Fick (conservazione

Cause. ittero. Ittero del neonato. Fototerapia

ittero Ittero fisiologico del neonato : caratteristiche Insorge non precocemente dopo 48 h Non altera il colore delle feci ne delle urine Fegato e milza non ingranditi E dovuto alla normale distruzione

ittero Ittero fisiologico del neonato : caratteristiche Insorge non precocemente dopo 48 h Non altera il colore delle feci ne delle urine Fegato e milza non ingranditi E dovuto alla normale distruzione

Fegato. Il fegato produce numerosi enzimi, come gli isoenzini del citocromo P450 che metabolizzano farmaci ed altre sostanze tossiche

Fegato Il fegato produce numerosi enzimi, come gli isoenzini del citocromo P450 che metabolizzano farmaci ed altre sostanze tossiche Sangue ossigenato - Sangue ricco di nutrien0. Con0ene prodo4 del catabolismo

Fegato Il fegato produce numerosi enzimi, come gli isoenzini del citocromo P450 che metabolizzano farmaci ed altre sostanze tossiche Sangue ossigenato - Sangue ricco di nutrien0. Con0ene prodo4 del catabolismo

BLOCCO RIASSORBIMENTO TUBULARE

BLOCCO RIASSORBIMENTO TUBULARE 1) INIBITORI TRASPORTO Na;2Cl;K (diuretici dell ansa) Causano escrezione sodio, cloro, potassio, calcio 2) INIBITORI TRASPORTO Na;Cl (diuretici tiazidici) Causano escrezione

BLOCCO RIASSORBIMENTO TUBULARE 1) INIBITORI TRASPORTO Na;2Cl;K (diuretici dell ansa) Causano escrezione sodio, cloro, potassio, calcio 2) INIBITORI TRASPORTO Na;Cl (diuretici tiazidici) Causano escrezione

LEZIONE 29: REGOLAZIONE NEUROORMONALE MECCANISMI NEUROORMONALI DI REGOLAZIONE DEL RENE

LEZIONE 29: REGOLAZIONE NEUROORMONALE MECCANISMI NEUROORMONALI DI REGOLAZIONE DEL RENE 1 ALDOSTERONE Ormone steroideo rilasciato dalla corticale surrenale l aldosterone stimola: riassorbimento di Na +

LEZIONE 29: REGOLAZIONE NEUROORMONALE MECCANISMI NEUROORMONALI DI REGOLAZIONE DEL RENE 1 ALDOSTERONE Ormone steroideo rilasciato dalla corticale surrenale l aldosterone stimola: riassorbimento di Na +